قراءة في كتاب

…………………………

مع أولى قطرات الغيث

في أروقة (المشرق العراقية) الغراء

والشكر موصول

للزملاء الأعزاء أعضاء أسرة التحرير

(( مع وافر الامتنان للفاضل الأستاذ الدكتور طه جزاع في سعيه الكريم وإتاحة هذه الفرصة الكريمة ))

همى الغيث

(1)

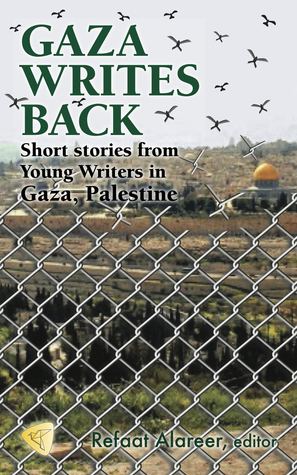

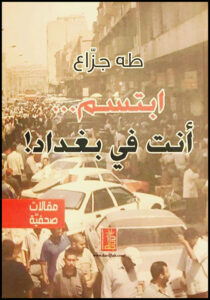

كتاب/ ابتسم أنت في بغداد

المؤلف/ د. طه جزاع

مقالات تخلق من الهموم طرفة

كتاب يدعو عنوانه القارئ للابتسام، فما يلبث أن تخنقه مقالاته بالعبرات .. جاءت بقلم ابن الأرض الذي عاصر وقائعها كشاهد من أهلها .. وليس الخبر كالعيان!. إنه أ. د. طه جزاع، الأستاذ المحاضر في علوم الفلسفة، وكاتب الأعمدة الصحفية في الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية، والذي شغل منصب (رئيس التحرير) لعدد منها، وله عدد من الإصدارات الفكرية وقد فاز بالجائزة الأولى لمسابقة (ناجي جواد الساعاتي) في دورتها التاسعة عن عام 2018، عن كتابه الأخير في أدب الرحلات. يصدر هذا الكتاب عن (دار دجلة للنشر والتوزيع)، ويضم عدد من المقالات التي نشرها الكاتب في جريدة المشرق العراقية بعد انقطاع لردح من الزمان، وبعد مناورات لحوحة من أقرانه الصحفيين. وقد شبّه فترة انقطاعه تلك كحالة خرس روحاني لصوفي مخضرم، بين ما كان في حقبة من قرن مضى، وما استجد في حقبة من قرن جديد. وعلى الرغم من أن المقالات في مجملها تمسّ الواقع العراقي وفي الصميم، إلا أنه لن يضيرها استبدال (بغداد) بأي مدينة عربية على امتدادها من المحيط إلى الخليج، على طريقة أمير شعرائها أحمد شوقي في قوله: (كلنا في الهم شرق).

تتمة عرض الكتاب:

جزء (1) صفحة (10): 001 ابتسم أنت في بغداد-جريدة المشرق العراقية 09 مارس آذار 2022

جزء (2) صفحة (10): 001 ابتسم أنت في بغداد-جريدة المشرق العراقية 10مارس آذار 2022

(2)

كتاب/ أديان العالم

المؤلف/ د. هوستن سميث

المترجم / سعد رستم

الإيمان بالله وبتعدد كتبه ورسله .. مما قصّ علينا ومما لم يقصصّ

كتاب يُبحر بقارئه في رحلة روحانية متعمقة نحو أديان العالم الكبرى، ليكشف عن روح كل دين وجوهر الحكمة وراء فلسفته وطقوسه وتعاليمه، في لغة تخالف التقليد العلمي السائد القائم في الأساس على عرض كل دين في قالب أكاديمي صرف، بكتبه المقدسة ومعلميه ومعتنقيه ومذاهبه وتعاليمه الرئيسية ومدى انتشاره … الخ، والذي يكون في العادة معززاً بالبيانات والجداول والإحصائيات.

لا تأتي هذه اللغة المختلفة عن هوى أو من فراغ، إنما هي عصارة ممارسات إيمانية حيّة وعميقة لتعاليم تلك الأديان، انهمك فيها المؤلف نحو خمسين عاماً، وأخلص لها إخلاص المؤمن الحقّ. بهذا النهج المتفرّد، لا يعرض المؤلف شيء من آرائه أو انطباعاته الشخصية كباحث في هذا المجال على الرغم من اعتناقه لكل هذه الأديان وممارسة شعائرها طويلاً فوق أراضي معتنقيها، بل جاء عرضه حيادياً بالكلية. أيضاً، لا يعمد المؤلف إلى التجريح أو التهكم مهما حمل أي دين من معتقدات أو ممارسات غير مألوفة قد تدعو لذلك، بل يظهر متصديّاً في بعض الأحيان أمام ما يحوم حول كل دين من أقاويل وشبهات، فيعمد إلى تصحيحها منطقياً وفلسفياً. عليه، يتحلّى الكتاب بالصدق والمصداقية معاً، فالمؤلف تلقّى علوم كل دين من مصدره المباشر، وألّف مؤلَّفه بعد أن اعتنقه ومارسه!

تتمة عرض الكتاب:

جزء (1) صفحة (10): 002 أديان العالم-جريدة المشرق العراقية 16مارس آذار 2022

جزء (2) صفحة (10): 002 أديان العالم-جريدة المشرق العراقية 17مارس آذار 2022

(3)

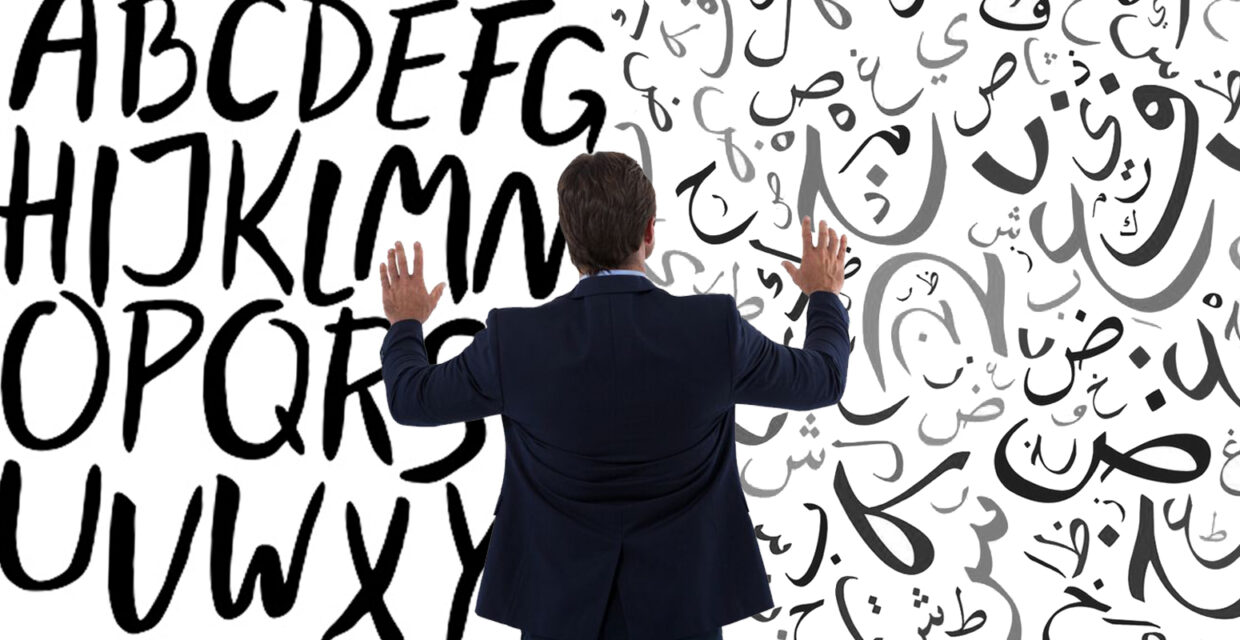

كتاب/ العرب: وجهة نظر يابانية

المؤلف/ نوبواكي نوتوهارا

صورة العرب من خلال مرآة يابانية

كتاب على قدر وافر من الحيادية بل والمصداقية يدور محوره حول أمة العرب، سُطّر بقلم وعين وقلب مستعرب ياباني أمضى ما يقارب الأربعين عاماً من عمره بين أبنائها وعشائرها، ويرى أن (عشرته) الطويلة تلك تعطيه نصيب من الحق في التحدث وبصدق عن قوم ألفهم وألفوه.

لذا، لا بد أولاً من التعريف بالكاتب كـ (مستعرب) لا كـ (مستشرق)، إذ أن (المستشرق) يكون عادة غربياً تناول الثقافة الشرقية كمادة للبحث والدراسة وهو قطعاً لا ينتمي للشرق لا عرقياً ولا جغرافياً ولا ثقافياً، كالإنجليزي آرثر جون آربري الذي عنيّ بترجمة معاني القرآن الكريم، والمؤرخ الفرنسي إرنست رينان الذي درس سيرة الفيلسوف المسلم ابن رشد. بينما يكون (المستعرب) هو من تناول الثقافة العربية وتأثر بها وهو لا ينتمي لبني العرب لكنه جاورهم وساكنهم، مثل الأمازيغ والموريسكيين الأسبان في المغرب العربي والأكراد في مشرقه.

لا يتحدث المستعرب نوبوأكي نوتوهارا (1940) في مقدمة كتابه عن نفسه كثيراً، فيكتفي بعرض مسيرته مع اللغة العربية، حيث ابتدأها عام 1961 حين افتتحت جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية قسماً للدراسات العربية فيها، فالتحق وتخرج فيه بعد أربع سنوات. عمل بعد تخرجه كأستاذ مساعد في جامعة طوكاي، ثم معيداً في جامعته الأولى عام 1969، ليحصل عام 1974 على منحة خاصة من الحكومة المصرية للالتحاق بجامعة القاهرة كطالب مستمع، حيث استهل ابداعه الحقيقي من خلال الانكباب على القراءة والكتابة والترجمة، بالإضافة إلى الانخراط مع الفلاحيين في الدلتا. يتوّج مسيرته بعد ذلك في الارتحال إلى بادية الشام ومعاشرة البدو ردحاً من الزمان، في تجربة غنية لم يعايشها من ذي قبل كياباني تخلو أرض آبائه من بادية. يسترجع نوتوهارا في خاتمة كتابه وبحميمية ذكرياته مع أصدقاء مسيرته العرب الذين يكنّ لهم الكثير من الإعزاز والامتنان في مصر واليمن وسوريا والمغرب، وتجمعه بهم روابط مشتركة وذكريات دافئة رغم بون ثقافة مختلفة لا تشبهه في شيء!.

تتمة عرض الكتاب:

جزء (1) صفحة (10): 003 العرب وجهة نظر يابانية-جريدة المشرق العراقية 23مارس آذار 2022

جزء (2) صفحة (10): 003 العرب وجهة نظر يابانية-جريدة المشرق العراقية 24مارس آذار 2022

(4)

كتاب/ الألم النفسي والعضوي

المؤلف/ د. عادل صادق

إن هنالك أبعاداً وجدانية للآلام الجسدية

هل يمكن للألم العضوي أن يُستثار فيتضاعف أو يُهمل فيخبت؟ إن هذا التفاعل المتناقض ليس سوى انفعالاً وجدانياً مصدره (العقل) وحده، يصبّ في حقيقة (الألم) كمعنى، أو بالأحرى معنىً خاص يتشكّل بصورة أو بأخرى لدى كل إنسان على حدة، حسب الشخصية أو الموقف أو التوقيت أو الاستعداد، وغيرها من عوامل في قائمة لا تنتهي. في هذا المعنى، يعرض المؤلف رأيه العلمي بلغة عذبة مستخدماً أسلوب السهل الممتنع رغم مادة الكتاب العلمية الخالصة، والتي تصل بالقارئ في نهاية المطاف إلى قدر عالٍ من التصالح النفسي والسلام الداخلي. غير أن الكتاب لا يصلح للقارئ “الموسوس” الذي قد تلحق به علّة ما من حيث لا يحتسب تعود لهواجسه وحسب، والتي تحيل كل مرض عضوي لسبب نفسي، ظاهر أو خفي!.

وعن المؤلف، فهو د. عادل صادق (1943 : 2004)، تعلّم وتخرج في كلية الطب عام 1966 نزولاً على رغبة والده، رغم ميله نحو الأدب والفن الموسيقى، ثم حصل على درجة الدكتوراة في الأمراض العصبية والنفسية عام 1973، وعمل أستاذاً للطب النفسي والأعصاب بكلية طب عين شمس. شغل مناصب أخرى منها رئيس تحرير مجلة الجديد في الطب النفسي، وأمين عام اتحاد الأطباء النفسيين العرب، وافتتح عام 2000 مستشفى يحمل اسمه لعلاج الإدمان والأمراض النفسية لا يزال تمتد شهرته على مستوى الشرق الأوسط. عُرف بالنبوغ منذ صغره وبدماثة الأخلاق وإخلاصه للعمل وسعيه الحثيث نحو رفع وعي المجتمع بالمرض النفسي وسبل علاجه، وذلك من خلال مؤلفاته وأبحاثه التي تجاوزت الثلاثين إصدار، والتي أهلّته عام 1990 للحصول على جائزة الدولة في تبسيط العلوم.

تتمة عرض الكتاب:

جزء (1) صفحة (10): 004 الألم النفسي والعضوي-جريدة المشرق العراقية 30 مارس آذار 2022

جزء (2) صفحة (10): 004 الألم النفسي والعضوي-جريدة المشرق العراقية 31 مارس آذار 2022

أنشر هذه المقالات في شهر ابريل 2022 والذي يصادف شهر رمضان المبارك 1443

رمضان كريم

وكل عام والجميع بخير

همى الغيث

.

(5)

كتاب/ القرآن المعجز

المؤلف/ د. جاري ميللر

المنطق القرآني سبباً في اعتناق عالم رياضيات للإسلام

كتاب موجز دوّنه المبشّر السابق وأستاذ الرياضيات د. جاري ميللر، حينما أراد قراءة القرآن الكريم بغية (فضح) ما به من أخطاء وتناقضات، والتي زخر بها من قبل الإنجيل المقدس عندما وقع عليها وهو يعمل كناشط في مجال التبشير المسيحي، وقد اعتقد ابتداءً أنه سيجد في هذا الكتاب وصفاً للصحراء والجمال والخيام المنصوبة فضلاً عن سيرة محمد الذاتية، الأمر الذي حمله إلى اعتناق الدين الإسلامي في نهاية المطاف. اختار اسم (عبدالأحد عمر) بعد اسلامه وعكف على دراسة اللغة العربية من أجل فهم أدق للقرآن الكريم، وأصبح ناشطاً مرة أخرى لكن في مجال التأليف وإلقاء المحاضرات حول الدين الإسلامي، وتعرض شبكة المعلومات عدداً من المواد المسموعة والمقروءة عن المؤلف وكتابه، فضلاً عن مقابلات شخصية معه. ولقد عمل بعد اعتناقه للإسلام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء هيئة التدريس ولعدة سنوات.

بالإشارة إلى عنوان كتابه، لا يعتقد د. ميللر أن المسلمين هم فقط من يصف القرآن الكريم بـ “المدهش”، بل أن هناك الكثير من غير المسلمين من يعتقد فيه هذه الصفة، بل والأكثر دهشة أن بعض من أولئك هم فعلياً من الكارهين للإسلام كراهية كبرى، إلا أن الشمس لا تُحجب بغربال بطبيعة الحال!.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 005 القرآن المعجز-جريدة المشرق العراقية 6 ابريل نيسان 2022

(6)

كتاب/ الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي

المؤلف/ فريق البحوث والدراسات الإسلامية في مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة

سلسلة التاريخ الإسلامي منذ النشأة حتى الوقت المعاصر

موسوعة ميّسرة تعرض سلسلة التاريخ الإسلامي في مجلدين، تستهل الجلدة الأولى من المجلد الأول بالنشأة عند تنزّل الوحي مع بداية عصر النبوة، لتقف عند الجلدة الأخيرة من المجلد الثاني إلى ما آل عليه الوضع في العصر الحالي من ضعف وانقسام وتشرذم. وعلى الرغم من أن الموسوعة جاءت في مجلدين، إلا أنه بالإمكان اعتبارها مقدمة تعريفية عامة في التاريخ الإسلامي، والتي تدفع إلى الاستزادة بعد ذلك من خلال مراجع وبحوث متعمقة أخرى.

تأتي أهمية تدوين التاريخ الإسلامي كأعظم وأرقى وأصحّ تاريخ إنساني سرى على ظهر هذه البسيطة، “فالتاريخ الإسلامي هو تاريخ أمة شاهدة وأمة خاتمة وأمة صالحة وأمة تقية نقية”. كما تذكر الموسوعة، غير أن أهميته لا تقتصر على مجرد تدوينه فحسب بل في اعتباره دستور حياة، من خلال دروس الماضي وفي كل ما يصلح الحال والمآل.

تعتمد هذه المراجعة على الطبعة السابعة والعشرين للموسوعة الصادرة عام 2014 عن مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، والتي عني بها فريق البحوث والدراسات الإسلامية وحققها د. راغب السرجاني، وهو داعية ومؤرخ إسلامي مصري حاصل على درجة الدكتوراة في الطب. وقد جاءت هذه الموسوعة دقيقة ومفصّلة في ثمانية أبواب رئيسية ما يعكس جودة البحث، والتي أعرض منها ما علق في ذهني بعد قراءتها وباقتباس يسير بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر).

تتمة عرض الكتاب:

جزء (1) صفحة (10): 006 الموسوعة الميسرة-جريدة المشرق العراقية 13 ابريل نيسان 2022

جزء (2) صفحة (10): 006 الموسوعة الميسرة-جريدة المشرق العراقية 14 ابريل نيسان 2022

(7)

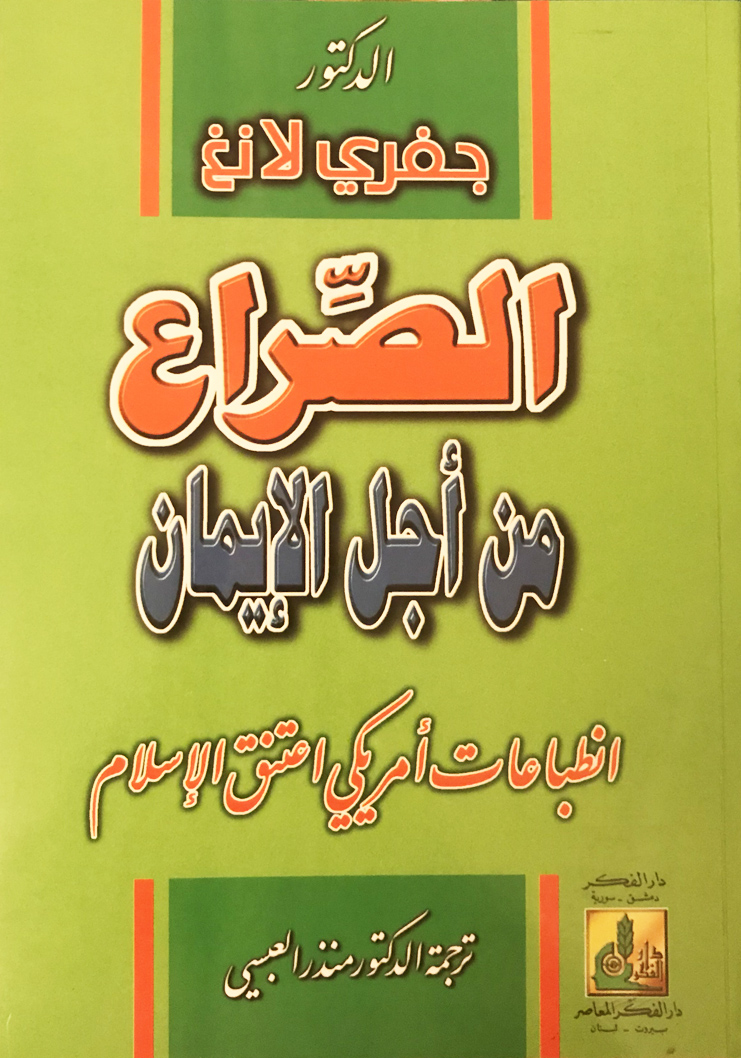

كتاب/ الصراع من أجل الإيمان: انطباعات أمريكي اعتنق الإسلام

المؤلف/ د. جفري لانج

المترجم/ د. منذر العبسي

دار النشر/ دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر

المنطق أو الفطرة .. كلاهما مرادف لجوهر الإسلام

كتاب تتدفق فيه كلمات مؤلفه على امتداد أكثر من ثلاثمائة صفحة، من أجل الإجابة على سؤال وجهته إليه ابنته يوماً لم يكن يتجاوز حينها الأربعة كلمات: “لماذا اخترت الإسلام يا أبي”؟

إنه د. جيفري لانج (Jeffrey Lang)، البروفيسور في علم الرياضيات. ولد عام 1954 في مدينة بريدج بورت لأسرة أمريكية نصرانية متدينة تعتنق الكاثوليكية، وتابع تحصيله الدراسي حتى حصل على درجة الدكتوراة من جامعة سان فرانسسكو عام 1981، وانخرط في سلك التدريس بعدها، وكان قد هجر الكنيسة حينها واختار الإلحاد. يُسهب البروفيسور وهو يتحدث عن رحلته الإيمانية بدءاً من الكاثوليكية إلى الإلحاد انتهاءً بالإسلام ونطق الشهادتين، وذلك حين لم تُجب الكاثوليكية على أسئلته الروحانية وهو العالِم الذي أسس عقله على بنيان من منطق وبراهين ومنهجية، حتى أهدت إليه إحدى الأسر المسلمة القرآن الكريم، فبدأ معه (صراعه الحقيقي) ورحلة مختلفة نحو الإيمان الحق لم تكن هيّنة على الإطلاق!. تعرض شبكة المعلومات عدداً من المواضيع المسموعة والمقروءة عنه فضلاً عن بعض اللقاءات الشخصية، وله إصداران آخران هما: كتاب/ ضياع ديني: صرخة المسلمين في الغرب، وكتاب/ حتى الملائكة تسأل: رحلة إلى الإسلام في أمريكا.

تتمة عرض الكتاب:

جزء (1) صفحة (10): 007 الصراع من أجل الإيمان-جريدة المشرق العراقية 20 ابريل نيسان 2022

جزء (2) صفحة (10): 007 الصراع من أجل الإيمان-جريدة المشرق العراقية 21 ابريل نيسان 2022

(8)

كتاب/ جدد حياتك

المؤلف/ د. محمد الغزالي

دار النشر/ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة/ الأولى – 1996

مبادئ الإسلام مقابل توصيات مفكر أمريكي

كتاب تفاؤلي تكمن روعته في الدعوة للانفتاح على الحياة من خلال ما ورد فيه من آراء واقتباسات ولمحات توقظ العقل وتعزّز الشعور الصادق الكامن في الوجدان والفطرة الإنسانية، والتي -ولا عجب- حملها من يختلف عنّا عرقاً وعقيدة وثقافة. هذا ما فعله الداعية المجدد د. محمد الغزالي عندما أفرد قلمه ليسطّر ما استلهمه من خواطر الكاتب الأمريكي (ديل كارنيجي Dale Carnegie) الرائد عالمياً في تنمية الذات، في كتابه الأشهر (دع القلق وابدأ الحياة How to Stop worrying and Start Living)، لكن بمنهج إيماني خالص، وبأسلوب يبتعد عن التعصب أو رفض الآخر. لقد وجد الغزالي فيه من آراء الفلاسفة والمصلحين وأحوال الخواص والعوام ما يتفق إلى حد كبير مع المبادئ الإسلامية، فعزم على وضع كتاباً باللغة العربية يرد فيه هذا الكتاب إلى “أصوله الإسلامية” كما ارتأى، وقد انتهج في هذا نهجين: عرض النصوص الدينية وعرض ما يقابلها من النقول المذكورة في كتاب الأمريكي. لم يفت الغزالي وهو يضع كتابه أن يحرص على إحياء اللغة العربية وما تزخر به من حكمة، كصدّ للتوجه العالمي المعادي للعرب وللغتهم، فيقول مخاطباً قرّائه: “وإذا كان ديل كارنيجي يحيا بقرّائه في جو أمريكي بحت، فمن واجبي أن أعيش مع قرائي في جو عربي خالص، لا أتركه إلا للمقارنات الإنسانية الأخرى وهي مقارنات لا صلة لها بجنس معين”.

إنه د. محمد الغزالي (1917 : 1996) عالم دين ومفكر مصري، عُرف بمنهجه التجديدي للخطاب الديني وبأسلوبه الأدبي الرصين، وبمناهضته للآراء الدينية المتشددة التي واجه بها ردود فعل معادية. حفظ القرآن الكريم في صغره ودرس أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف، ثم عمل في الدعوة والإرشاد. انخرط فيما بعد في جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تعرّف على مؤسسها حسن البنا، وقد أودع السجن إثر حلّ الجماعة عام 1984، حتى خرج منها نهائياً بعد خلافه مع المرشد، ليلتحق أخيراً بسلك التدريس الجامعي. لُقب بالغزالي تيمناً بالإمام أبو حامد الغزالي الذي رآه والده في منامه يبشّره بمقدمه ويوصيه بإطلاق اسمه عليه.

تتمة عرض الكتاب:

جزء (1) صفحة (10): https://almashriqnewspaper.com/wp-content/uploads/2022/04/5104.pdf

جزء (2) صفحة (10): 008 جدد حياتك-جريدة المشرق العراقية 28 ابريل نيسان 2022

أنشر هذه المقالات في شهر مايو 2022 والذي يصادف عيد الفطر المبارك 1443

عيد سعيد

وكل عام والجميع بخير

همى الغيث

.

(9)

كتاب/ التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور

المؤلف/ د. مصطفى حجازي

دار النشر/ المركز الثقافي العربي – بيروت

الطبعة/ 14 – 2016

مبحث في ملامح المقهور النفسية وألوان دفاعه

كتاب قد يُصنّف ضمن علم اجتماع الفضائح، والذي يعرّي ما يعتمل في باطن إنسان المجتمعات النامية من غصص وقهر وكبت، وهو متوارٍ تحت أعراف وقوانين وشرائع دينية وألوان من قيود أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. إنه الواقع لا محالة! فالمجتمعات الشرقية تعيش في استسلام شبه متناه وهي ترزح تحت سطوة إقطاعية مستبدة تربع على عرشها زمرة من طغاة تستفرد بالقضاء والقدر كآلهة شر، ويخضع الأفراد لجبروتها خانعين كأمة من المقهورين، قد أبلسوا من رحمتها، لا حول لهم في ذلك ولا قوة. بيد أن المعضلة لا تكمن في الغفلة عن تناول التخلف بالبحث والدراسة من جانب التنمويين، ولا في تجاهل الساسة عن الوجود الفريد لهكذا نمط إنساني له تفاعلاته العقلية والنفسية، بل في التأثير الفعّال للإنسان المتخلف ذاته نحو تعزيز هذه الصيرورة وترسيخ أركانها ومقاومة أي بادرة نحو التغيير، في إصراره بالمحافظة على توازنه النفسي الذي أصلّت له في الأساس تنشئة بيئة اجتماعية يسودها التخلف، تشترك فيها قوى طبيعية غيبية في بسط ممارساتها الاعتباطية عليه وتشكيل الطابع العام لتركيبته النفسية، وقد أضافت له قهراً مضاعفاً.

وبينما يعرّف د. حجازي كتابه بأنه (مدخل)، فهو يأتي بمثابة مبحث متكامل يتعرّض فيه بموضوعية إلى تسعة مسائل يحدد من خلالها المشكلة والحجة والأعمال المقترحة، تسترسل من خلال قسمين رئيسيين. (الأول: الملامح النفسية للوجود المتخلف)، وفيه يتطرق إلى تحديد وتعريف السيكولوجية المتخلفة ضمن إطارها النظري، لينتقل إلى سرد الخصائص النفسية للتخلف ووصف العقلية المتخلفة والحياة اللاواعية التي تُعد أحد سماتها. (الثاني: الأساليب الدفاعية)، ويتعرّض فيه إلى الأشكال المتعددة التي تتخذها، وتظهر أساساً في: الانكفاء على الذات، التماهي بالمتسلط، السيطرة الخرافية على المصير، العنف، ثم وضعية المرأة التي تظهر أشدها وضوحاً وبؤساً.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 009 التخلف الاجتماعي-جريدة المشرق العراقية 11 مايو آيار 2022

(10)

كتاب/ الرحلة الداخلية

المؤلف/ أوشو

المترجم/ عبدالوهاب المقالح

دار النشر/ دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع

الطبعة/ 1 – 2015

إبحار في أعماق النفس البشرية

كتاب غزير مثقل بلآلئ الحكمة، يُبحر في أعماق النفس البشرية متخذاً الجسد مطية لمغامرة العوم تلك ورحلة التأمل الروحي. تسترسل الرحلة على هيئة أحاديث عفوية أدارها الحكيم الهندي أوشو مع مريديه، في إحدى مراكز التأمل الواقعة في مدينة (كوجرات) بالهند.

إنه أوشو .. أو تشاندرا موهان جاين (1931 : 1990) الذي تنقل شبكة المعلومات العالمية عنه أنه ولد في الهند البريطانية ودرس الفلسفة ودرّسها في الجامعات المحلية، وتدرج من ثم في العلوم الصوفية ليُصبح (غورو) أو معلم روحاني فاقت شهرته حدود وطنه، ليصل إلى العالمية ويُلقب بـ (زوربا البوذي)، إشارة إلى توجهاته الانفتاحية رغم دعوته الروحية!. وإن له من الإصدارات في المجال الروحي ما تتصدّر الطليعة على الدوام رغم ما تموج به الساحة الفكرية من إصدارات أكثر حداثة، أذكر منها على سبيل المثال: كتاب المرأة: احتفالاً بروحية المرأة / ماذا الآن يا آدم؟ كتاب عن الرجال / النضج: عودة الإنسان إلى ذاته / الحرية: شجاعتك أن تكون كما أنت / لغة الوجود: ما وراء الحياة والموت / سيكولوجية الاستنارة والأجساد السبعة / المركب الفارغ: لقاءات مع اللاشيء / التأمل: فن النشوة الداخلية.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 010 الرحلة الداخلية-جريدة المشرق العراقية 18 مايو آيار 2022

(11)

كتاب/ المخ ذكر أم أنثى؟!

المؤلف/ د. عمرو شريف و د. نبيل كامل

تقديم/ د. أحمد عكاشة

دار النشر/ نيو بوك للنشر والتوزيع

الطبعة/ 8 – 2011

عقل الذكر وعقل الأنثى .. لا امتياز لأحدهما على الآخر

كتاب غزير علماً وفكراً وإيماناً، يسلّط الضوء على الكثير من الحقائق العلمية التي تكشف عظمة الخالق في إبداع خلق الزوجين الذكر والأنثى، ويُنهي ذلك الجدل البيزنطي السمج حول امتياز أحدهما على الآخر. رغم هذا، وعلى نفس الوتيرة العلمية والموضوعية، يبشّر الكتاب بمستقبل أنثوي واعد حين استفاض في إنصاف الأنثى على طول صفحاته، من خلال التأكيد على ما تتميز به من استعدادات فطرية، وملكات أخلاقية، ومنظومة سلوكية، تنمو جميعاً بنموها في مختلف مراحلها العمرية. إنه بالتالي يعمل على تبرئة الأنثى من كل الدعاوي المغرضة في الانتقاص من قدراتها العقلية لصالح عقل الذكر الذي أكدّ الكتاب تفوقه على الأنثى بشكل أكبر في جوانب، مقابل تفوق عقلها عليه بشكل أكبر في جوانب أخرى. كل هذا من خلال معلومات وأبحاث ودراسات علمية، لا من خلال حملات مشحونة بالتطرف الجندري، لا سيما وقد جاء الكتاب رجولياً بالثلاثة، من حيث مؤلفي الكتاب والمقدم له، فضلاً عن كونهم جميعاً من أهل الاختصاص! فلا شبهة لشعارات النسوية، ولا للعاطفة سبيل، ولا للتحيز مكان. يقول المقدم للكتاب: “لا جدوى من الهروب! المرأة تغيرت، جسدياً ونفسياً والأخطر عقلياً، بعد أن أكدت الأبحاث الأخيرة أن عقل المرأة مختلف عن عقل الرجل. إن التحدي الحقيقي الذي يواجهه إنسـان هـذا العصر ليس اكتشاف كواكب مجهولة، ولا أقماراً غامضة تجوب الفضاء الفسيح، ولكن اكتشاف قدرات الإنسان الخفية وأخطرها العقل، وخاصة عقل المرأة”. لا يفت المقدم مع هذا الإقرار من الإشارة إلى عظيم صنع الله، فيقرّ مجدداً “إن كتاب «المخ ذكر أم أنثى» رحلة في أشد العوالم غموضا، ألا وهو المخ .. وفي أثناء إبحارنا مع المخ تتجلى عظمة الخالق”.

وعن المؤلفين، فهما: د. عمرو شريف، أستاذ ورئيس سابق لقسم الجراحة بكلية الطب في جامعة عين شمس، وله عدد من المؤلفات العلمية والفكرية والدينية، ود. نبيل كامل، خبير في برامج التنمية البشرية. أما المقدم للكتاب، فهو أ. د. أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة عين شمس، ورئيس مركز بحوث الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب، وله العديد من المؤلفات في الطب النفسي والأبحاث العلمية المنشورة محلياً وعالمياً.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 011 المخ ذكر أم أنثى-جريدة المشرق العراقية 25 مايو آيار 2022

أنشر هذه المقالات في شهر يونيو / حزيران 2022

همى الغيث

.

(12)

كتاب/ مذكراتي في سجن النساء

المؤلف/ د. نوال السعداوي

دار النشر/ دار الآداب للنشر والتوزيع

الطبعة/ 1 – 2015

لكلمة الحق ضد الطغيان ثمن يُستوفى خلف القضبان

لا تفاجئ د. نوال السعداوي قراءها كثيراً! ففي جرأة وصدق وبلاغة وبيّنة معتادة، ينقل قلمها الرشيق كرشاقة قامتها، في تدفق سلس متناغم، صوراً لأحداث عاصرتها بين أنماط بشرية وحشرات زاحفة وطعام رديء وأجواء رمادية، ومشاعر اختلطت فيها الرهبة من المجهول، والإصرار على المواجهة، والحفاظ على روح متّقدة .. خلف القضبان! بلا ادعاء، بلا تهمة، وبلا قاض، استقطعت أوصالاً من شبابها آنذاك.

إنها إذاً د. نوال السعداوي (1931 : 2021) الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة على وجه الخصوص. تخرجت في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1955 وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة. وبالإضافة إلى ممارسة مهنة الطب، تقلّدت مناصب مرموقة في بلادها، كمنصب الأمين العام لنقابة الأطباء، ومنصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة، ورئاسة تحرير مجلتي الصحة والجمعية الطبية، وساهمت في تأسيس الجمعيات الحقوقية، كما حصدت جوائز عالمية، وتُرجمت أعمالها العلمية والفكرية والروائية إلى أربعين لغة. تشرّبت قيم الصدق والحرية والاعتداد بالذات منذ طفولتها، حيث ناضل والدها ضد الاحتلال البريطاني وشارك في الثورة الشعبية ضد سياستها في مصر عقب الحرب العالمية الأولى، حتى تم معاقبته بتعطيل ترقيته لسنوات بعد نقله إلى قرية صغيرة، وقد كان مسئولاً في وزارة التربية والتعليم آنذاك. لا عجب إذاً أن يتم زجّها في سجون الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 ضمن حملة استهدفت مجموعة من الأدباء والكّتاب والصحفيين، تحت شبهة نشر الآراء التحريضية ضد الوطن ورموزه .. وقد قالت في مذكراتها عن قيمة الإنسان: “إن كل شيء أجنبي أصبح أعلى قيمة من أي شيء مصري .. حتى الإنسان”.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 012 مذكراتي في سجن النساء-جريدة المشرق العراقية 01 يونيو حزيران 2022

(13)

كتاب/ قصة الطب ودور الطبيب: إظهار لجمال النفس وانتصار للحياة

المؤلف/ د. جاسم الدوري

دار النشر/ دار الشروق للنشر والتوزيع

الطبعة/ 1 – 2016

ثنائية العلم والأخلاق في مهنة الطب

يولد الإنسان عادة وقد حباه الله بنعمة الصحة، التي قد يُغبن فيها ما لم يوفِ حقها في الحمد وحسن الاستغلال. بيد أن قدر الإنسان يفرض مواجهة تحديات الحياة التي قد يوقف المرض عجلتها، وما يخلّف من آثار صحية ونفسية واجتماعية، تتطلب إحاطتها برعاية وحب ونبل يمنحها أبطال مهنة الطب، ويتقبّلها ويتجاوب معها المريض .. في تحدٍ يعيد للجسد عافيته، وللنفس جمالها، وللحياة الانتصار. إن هذا الكتاب يوجّه حديثه للعاملين في المجال الطبي من مهنيين في المقام الأول، وللإداريين كمساهمين فاعلين في تلك المنظومة الصحية، ويقدّم إهدائه للمريض الذي يُدين له المؤلف بالفضل في قوله: “إلى المريض .. المعلم الأول للطبيب”، والذي حسب تعبيره الآخر: “لولاه ما تعلمنا”.

يأتي الكتاب كعصارة علم وعمل انخرط فيهما المؤلف في سن مبكّرة حتى تقاعده عام 2014. إنه د. جاسم الدوري، المولود في قضاء الدور- محافظة صلاح الدين عام 1950، والذي تخرّج في كلية الطب من جامعة بغداد عام 1974، وعمل من ثم طبيباً في المستشفيات العراقية حتى عام 1982، حيث غادر إلى المملكة المتحدة لاستكمال الدراسات العليا، فحصل على عضوية كلية الأطباء الملكية عام 1984، وعمل في المستشفيات البريطانية التي استمر يتدرّج فيها على السلم الطبي، حتى أصبح استشارياً في الطب الباطني.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 013 قصة الطب 08 يونيو حزيران 2022

(14)

كتاب/ الغابة

المؤلف/ د. مصطفى محمود

دار النشر/ دار المعارف – القاهرة

الطبعة/ 7 – 1997

رحلة عميقة الأثر عمق الأدغال الأفريقية

هناك في الغابة .. تنصهر كل اختلاجات النفس البشرية لتظهر في أصدق ما جُبلت عليه من فطرة وسجية وعفوية، فلا نفاق ولا عدوان ولا كبت ولا طمع، إلا من قوانين ضمنية تعمل عمل الدساتير الرسمية في المجتمعات المدنية. تلك الغابة في القارة السوداء التي ما أن وطأت قدما الرجل الأبيض تربتها حتى عاث فيها الفساد، من ترويع للنفوس ونشر للذعر وفتك بالأبدان مع ما حمل من أمراض كالسل والزهري والسيلان لم تعرفها القارة من ذي قبل، ضمن ما حمل لها من بنادق وراديوهات وسيارات وأقلام تكتب بطلاسم بدت شيطانية للأفارقة، ومن تبشير بديانة غريبة تتوعد بجحيم أخروي في حال ارتكاب إثم ما، بدل الرب الغفور الرحيم الذي كانت تؤمن به!.

تُعد رحلة د. مصطفى محمود إلى (الغابة) من أمتع ما قدّم ضمن إصداراته الغزيرة علمياً وفكرياً وفلسفياً وسياسياً واجتماعياً وأدبياً، رغم قصرها واقتصارها جغرافياً على الأدغال الأفريقية. فبعد أن يصف مشاهداته وهو في (الطريق إلى الغابة) ماراً بالسودان، يتحدث بإسهاب عن بعض القبائل الأفريقية، وهي: الماو ماو، النيام نيام، الشيلوك، الدنكا، النوير، الباري، اللانجو، البونجو، الدوبي، ويختم رحلته بكلمة مؤثرة في (وداع الغابة). إنه إذاً الطبيب والأديب والفيلسوف المصري (1921 : 2009)، المتفرد في طرحه بأسلوب يجمع بين العمق والبساطة، سواء من خلال أعماله المكتوبة أو المرئية كما في برنامجه الشهير (العلم والإيمان). تذكر شبكة المعلومات إطلاق اسمه على كويكب تكريماً وتخليداً له.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 014 الغابة-جريدة المشرق العراقية 15 يونيو حزيران 2022

صفحة (10) جزء2: 014 الغابة-جريدة المشرق العراقية 19 يونيو حزيران 2022

(15)

كتاب/ الطب النفسي

المؤلف/ د. عادل صادق

دار النشر/ دار الصحوة للنشر والتوزيع

الطبعة/ 2 – 2015

المرض النفسي .. داء العصر

قد يكاد يبدو حقيقة أن المرض النفسي هو سمة العصر، إذ قلما يوجد شخص ما لا يعاني اضطراباً نفسياً بشكل أو بآخر! كيف لا وقد خُلق الإنسان في كبد، ويأتي اعتوار نفسه صورة من صور مكابدته في هذه الحياة، كما قال أبو العلاء المعري من قبل: “كل من لاقيت يشكو دهره .. ألا ليت شعري هذه الدنيا لمن؟”. غير أن د. عادل صادق يؤكد على أن الحب هو الدواء الناجح لأي مرض كان، وهو يقول في مقدمة كتابه: “تهوي النفس مريضة إذا مات الحب في خلاياها”. فالحب هو جوهر الحقيقة .. جوهر الخلق .. جوهر المرض والشفاء.

كتاب وإن كانت مادته علمية محضة، فهو من الشاعرية بمكان عندما يبدأ بالحب وينتهي به، حيث يلخّص د. عادل صادق كعادته المعلومة العلمية بلغة واضحة وبأسلوب أدبي رفيع يخاطب عقل وروح القارئ معاً، وهو يسرد عدداً من أكثر الأمراض النفسية والعقلية شيوعاً، فيتحدث ابتداءً عن معنى الطب النفسي وتصنيفات الأمراض التي تُلحق به، مثل: القلق، الهيستيريا، الاكتئاب، الفصام، الوسواس القهري، وهي التصنيفات التي تقود للحديث عن المرض عموماً وعن أعراضه، مثل: الأمراض النفسجسمية، الأمراض العقلية العضوية، الأمراض النفسية والعقلية المصاحبة للحمل والولادة والرضاعة، اضطرابات الشخصية، الاضطرابات الجنسية، طب نفس الأطفال، والطب النفسي الشرعي.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 015 الطب النفسي-جريدة المشرق العراقية 22 يونيو حزيران 2022

(16)

كتاب/ الأندلس: بحثاً عن الهوية الغائبة

المؤلف/ خوليو رييس روبيو (المجريطي)

ترجمة/ غادة عمر طوسون، رنا أبو الفضل

دار النشر/ المركز القومي للترجمة – القاهرة

الطبعة/ 1 – 2014

العودة إلى أندلس الماضي .. للتبصّر، ولاستشراف مستقبل أكثر تعايشاً

كتاب يلّفه الإبهار وهو يجمع في شمولية بين التاريخ والدين والحضارة والسياسة والقانون، قد عمد فيه الكاتب جاهداً إلى سبر أغوار الماضي الذي ترعرع فيه وطنه الأسباني تحت ظل الخلافة الإسلامية، الماضي الذي يقوده في استبصار نحو تسليط الضوء على الحاضر بتحدياته المحلية والدولية، ومن ثم استشراف المستقبل في رؤية أكثر تعايشاً. ومما يرفع من قيمة الإبهار، التمجيد الذي حظيت به الحضارة الإسلامية في الأندلس بقلم الكاتب غير المسلم، وهو يدين لها بالفضل الكبير لما هي عليه اسبانيا الحالية، وهو الأمر الذي أضفى على الكتاب روح المصداقية والحيادية والإنصاف. ومما يمعن في هذه الروح التوقيت الذي وضع فيه الكاتب كتابه هذا، حين كان الإسلام يواجه هجمات مغرضة في دعاوى إرهاب وتخلّف، حيث يتصدى لها منكراً، بل وموضحاً وجهة النظر الأخرى.

لذا، ينجح الكاتب (خوليو رييس روبيو) في توجيه كتابه إلى أصحاب الفكر الموضوعي، ويدعو من يهوى العودة إلى الماضي، لا للبكاء على الأطلال، بل للاستبصار ولاستقراء التاريخ وإنصاف ذوي الحقوق. فيحاول -وهو رجل القانون- الاستفادة قدر الإمكان من الماضي بما يحوي من عبر ودروس، ابتداءً من الاعتراف بالفضل وردّه لأصحابه، ثم إسقاط الدروس المستخلصة على الحاضر بغية الخير العام. لذلك، يطالب بسنّ القوانين، ومن ثم العمل على تحقيق مستقبل واعد في إطار تحالف مشترك، وكل ذلك من خلال الدور المحوري لبلاده أسبانيا الذي يدعوه إلى تفعيله رسمياً.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 016 الأندلس بحثاً عن الهوية-جريدة المشرق العراقية 29 يونيو حزيران 2022

صفحة (10) جزء2: 016 الأندلس بحثاً عن الهوية-جريدة المشرق العراقية 30 يونيو حزيران 2022

أنشر هذه المقالات في شهر يوليو / تموز 2022

همى الغيث

.

(17)

كتاب/ النباهة والاستحمار

المؤلف/ د. علي شريعتي

دار النشر/ دار الأمير للثقافة والعلوم

الطبعة/ 2 – 2007

…

الفكر الحر عندما يكشف عن عورة الفكر الرجعي

كتاب وجيز في طرحه، عميق في مضمونه، مثير للجدل عند مناقشته، وقاتل عند محاولة تطبيق ما جاء به! قد يكون مدعاة للعجب، أن يسبق د. علي شريعتي (1933 : 1977) أوانه وزمانه، لا سيما في وقت طغى على الشرق الإسلامي ثقافة الجهل المقدس أو كما وصمه هذا النابغة بـ (الاستحمار)، فكان كمن يسبح عكس التيار حينها، غير أنه ليس من دواعي العجب على الإطلاق أن يتم اغتياله غدراً، وإن يتم تغليف الحادثة بموت مفاجئ ناجم عن أسباب صحية، فذلك من لوازم ثقافة (الاستحمار) السائدة آنذاك، والتي لا تزال حاضرة في الوقت الحالي في كثير من الوجوه! فمع النهج المتفرد الذي سار عليه د. شريعتي في تجديد الخطاب الديني، وطرح قضايا الإسلام المعاصرة من منظور حداثي قائم على أسس علم الاجتماع الذي حمل إجازته من جامعة السوربون في فرنسا، فقد كان هذا مدعاة لالتفاف جمهرة الشباب حوله ممن وجدوا فيه ضالتهم، وقد كانوا معاصرين لزمن تخبّطوا فيه بين ثقافتي الشرق والغرب، وبين أبعاد الفلسفة وجمود الدين. غير أن هذا النهج التوعوي الذي أشعل ثورة فكرية عارمة في النصف الثاني من القرن المنصرم ضمن ما أثاره من قضايا، قد أثار بدوره غضب أصحاب السلطة الديكتاتورية، فكان ما كان من مؤامرة تصفية المفكر وفكره. وفي شهادة للمفكر العراقي عبدالرزاق الجبران، فإن الإصلاح الذي نادى به د. شريعتي ارتكز على بناء الذات الإنسانية من منظور إسلامي-سياسي-اجتماعي، يتأتى من خلال استعراض التاريخ الإنساني. وعن (جدلية الصراع) القائمة، فقد استحدث فلسفة يتواجه فيها طرفان (هابيل-قابيل)، ففي حين مثّل هابيل (الناس)، مثّل قابيل (السلطة)، وقد ارتكز هذا الطرف على ثالوث (فرعون-قارون-بلعم بن باعوراء) في رمز للسلطة السياسية والاقتصادية والدينية على التوالي. ومن شرارة تحالف هذا الثالوث، اندلع الاستعباد أو ما أسماه المفكر بـ (الاستحمار) على مرّ التاريخ الإنساني.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 017 النباهة والاستحمار-جريدة المشرق العراقية 06 يوليو تموز 2022

صفحة (10) جزء2: 017 النباهة والاستحمار-جريدة المشرق العراقية 07 يوليو تموز 2022

(18)

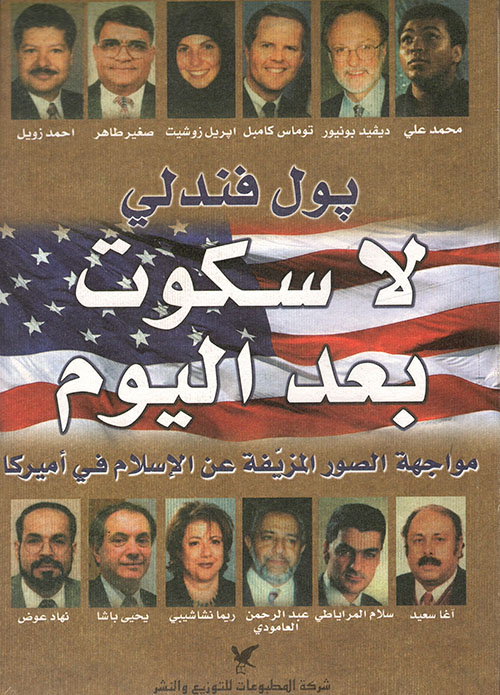

كتاب/ لا سكوت بعد اليوم: مواجهة الصور المزيفة عن الإسلام في أميركا

المؤلف/ بول فندلي

دار النشر/ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

الطبعة/ 2 – 2001

…

دفاع صادق عن الإسلام بقلم سياسي أمريكي

في تحليل موضوعي للصورة النمطية الشائعة عن الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكمحاولة جريئة للتصدي للزيف الممنهج حولهما، في أمريكا وفي العالم أجمع، يقدّم السياسي المحنك (بول فندلي 2019 : 1921 Paul Findley) العضو في الكونجرس الأمريكي، عصارة خبرته، في حيادية، ومن خلال معايشة واقعية لأفراد مسلمين وغير مسلمين داخل المجتمع الأمريكي وخارجه.

يعرض الكتاب جانباً من سيرة الكاتب الذاتية والذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، حيث يتطرق إلى رحلته الأولى نحو مجاهل ديار العرب في مهمة رسمية، والتي كانت بمثابة استهلال لرحلة استكشافية طويلة خاضها فيما بعد للتعرف على الإسلام وأتباعه عن قرب، حتى يأتي هذا الكتاب كثمرة لتلك الرحلة. لقد قصد عدن، عاصمة الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية عام 1974، للوساطة في قضية أحد الناخبين في ولاية إيلينوي، والذي تم اعتقاله بتهمة تجسس بدت ملفّقة آنذاك. لم تكن رحلته الاستكشافية التي تلتها أقل شائكية، فقد أخذ الكاتب على عاتقه مهمة تعريف المجتمع الأمريكي بالأقلية المتنامية بين أطيافه المتنوعة، والتي تدين بدين لا يختلف عن المسيحية في إعلاء مبادئ الرحمة والمساواة وكرامة الإنسان، والعمل على إزالة كل لبس يحوط به. لقد تبنى في سعيه هذا مناصرة القضايا العربية لا سيما الفلسطينية، الأمر الذي تصدى له اللوبي اليهودي المتنفّذ في الكونجرس الأمريكي بلا هوادة. لم يلتزم الصمت بعد ذاك النضال، بل قرر أن يُسمع العالم صيحته المدوية من خلال كتابه الذي أعدّه للنشر قبيل أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي لا يزال يتردد صداها بعد رحيله عن عالمنا عام 2019.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 018 لا سكوت-جريدة المشرق العراقية 20 يوليو تموز 2022

صفحة (10) جزء2: 018 لا سكوت-جريدة المشرق العراقية 21 يوليو تموز 2022

(19)

كتاب/ محاكم التفتيش: في اسبانيا والبرتغال وغيرها

المؤلف/ د. علي مظهر

دار النشر/ دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع – القاهرة

الطبعة/ 1 – 1996

…

فتق الجرح الأندلسي .. لعل الألم يستحضر العبرة

كتاب يتحدث عن محاكم التفتيش التي تم تنصيبها في اسبانيا والبرتغال بعد سقوط مملكة غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام 897هـ – 1492م، بغية تطهيرها من المسلمين أو (الكفرة) كما نص المرسوم الملكي آنذاك.

ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين، يعرضان العلاقة التاريخية التي ربطت المسلمين بشبه الجزيرة الإيبيرية في القرون الماضية، في سراءها وضراءها، حيث يندرج تحت كل قسم عدد من المواضيع ذات الصلة، يطغى فيها الأسى الذي لا يزال مستمراً على العزّ الذي كان! ففي القسم الأول، يتعرّض الكتاب إلى بداية هذه العلاقة التي استهلت مع الفتح الإسلامي، حتى سقوط مملكة غرناطة على يد الأسبان، ومآل بني الأحمر عقب السقوط كآخر سلالة حاكمة مسلمة، وما تبع هذا السقوط من اعتماد مجموعة مراسيم ملكية لاضطهاد المسلمين ومطاردتهم ونفيهم وتشتيت من تبقى منهم. أما القسم الثاني فيتعرّض إلى مطاردة ديوان التفتيش للمسلمين ولليهود كقوميات غير كاثوليكية، فيبدأ بتوضيح كيفية إنشاء هذه الدواوين، وتوسّعها في شبه الجزيرة، وطُرق استجواب المسلمين أمام محاكم التفتيش، وآلات التعذيب التي تم تنصيبها وطرق التعذيب المبتكرة فوقها، ووصف للمذابح ولمواكب الحريق التي كانت تتم في العلن، وعرض لأعداد ضحايا محاكم التفتيش من ضمنهم العلماء والمفكرين، والتقارير التي تم إعدادها ضد هذه الدواوين في مدينة مجريط (مدريد الحالية)، وفيه ينتهي القسم برثاء الأندلس كما جاء باكياً ومطوّلاً في نونية أبي البقاء الرندي الشهيرة.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 019 محاكم التفتيش-جريدة المشرق العراقية 27 يوليو تموز 2022

صفحة (10) جزء2: 019 محاكم التفتيش-جريدة المشرق العراقية 28 يوليو تموز 2022

أنشر هذه المقالات في شهر أغسطس / آب 2022

همى الغيث

.

(20)

كتاب/ زنزانة: عادة مدى الحياة

المؤلف/ د. سلمان العودة

دار النشر/ مؤسسة الإسلام اليوم للنشر والإنتاج

الطبعة/ 1 – 2014

…

الإنسان وهو أسير عاداته .. عليه فك أغلالها

قد يخلق الإنسان من عاداته زنزانة يحصر نفسه بين زواياها المعتمة. وبينما يكون من العادات ما هو حسن محمود، يأتي بعضها كنتاج سطوة موروث ديني أو عرف اجتماعي لا أصل لهما، ترديه في قيد يأسره مدى الحياة، فيعيش كمن لا عاش حياة! تبدو العادة وكأنها جندي مجهول يسيّر الإنسان ضمن جملة أفكار وأفعال تشّكل من هو، رغم أنه قد يكون في سريرته على خلاف ما يُظهر. في هذا الكتاب، يشير الكاتب إلى تلك الأغلال بأصبع الاتهام، في محاولة جادة للتحريض على فكّها والاستمتاع بالحياة ضمن حدود شرعية وأخلاقية واجتماعية، بلا إفراط ولا تفريط، وهو لا ينسى أن يحرّض في نفس الوقت على التمسك بالعادات الحسنة، والإصرار على تحويلها من عادة إلى عبادة، إذ إن الإنسان حين ينتقي من (العادة) أحسنها ويستحضرها مع النية الخالصة، تصبح (عبادة)، فيضرب مثلاً في صلاة الخاشع قلبه ويقول: “أصبحت الصلاة عادته وسرور قلبه وقرة عينه لا يشعر بثقلها بل بمتعتها. حتى الخشوع يكون عادة بعد المجاهدة الطويلة”.

إنه د. سلمان بن فهد بن عبد الله العودة، رجل دين بارز، ولد في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية عام 1956، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في السنة النبوية، فعمل كأستاذ جامعي في كلية الشريعة وأصول الدين في بلده، بينما فاقت شهرته كداعية إسلامي، ومقدم برامج تلفزيونية، وكاتب ومفكّر عربي، إذ تربو مؤلفاته على الستين كتاب. لقد خلع د. العودة جلباب الوعظ الذي يحرص كل عالم دين الاتشاح به ما عنّت له فرصة الحديث، فجاء كتابه في نسق سلسل شائق وواسع غطى ما استطاع به من أصعدة الحياة، يحدّث فيه القارئ -لا سيما الشاب- كإنسان ناضج، وبلغة عفوية أبوية دافئة، لا تقرّع بقدر ما تدعو إلى الارتقاء بالذات، من خلال ترسيخ قيم المحاسبة الذاتية وتحمّل المسئولية وصدق الرغبة في التغيير، لا على المستوى الفردي فحسب، بل المجتمعي.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 020 زنزانة-جريدة المشرق العراقية 3 أغسطس آب 2022

صفحة (10) جزء2: 020 زنزانة-جريدة المشرق العراقية 4 أغسطس آب 2022

(21)

كتاب/ الحب أحسن دواء

المؤلف/ د. عادل صادق

دار النشر/ دار الصحوة للنشر والتوزيع

الطبعة/ 2 – 2015

…

الانسجام بين المكونات الإنسانية الثلاث: الروح-النفس-الجسد

ليس الحب مادة العشّاق أو الشعراء أو المتصوفة فقط، إنما مادة الأطباء كذلك! هكذا يؤكد مؤلف الكتاب، وهو من أهل الاختصاص، إذ لا يجد أي غرابة في تناول الطب قيمة الحب كمادة للدراسة أو كوصفة علاج، لما للحب من علاقة وثيقة بصحة الإنسان العامة التي لا تعني وحسب الخلو من الأمراض، بل السعادة والأمن النفسي .. وإن الحب هو المسبب الرئيسي لهما. يقول ابتداءً: “هذا كتاب طبي. إذاً ليس غريباً أن يكون موضوعه عن الحب، فالعلاقة وثيقة بين الصحة والحب. فالصحة ليست الخلو من المرض، ولكن الصحة هي السعادة والأمن النفسي، والمصدر الأساسي للسعادة هو الحب، والمصدر الأساسي للأمن النفسي هو الحب، وتلك غاية الإنسان من الحياة: السعادة والأمن النفسي”.

وفي سبيل الحب يأتي هذا الكتاب، كمرشد، ولمن أراد الانسجام والتوازن والتكامل في مكوناته الإنسانية الثلاث: (الروح، النفس، الجسد). والكتاب إن كان يتحدث بلغة العلم يبدو شاعرياً، فالمؤلف إذ يشخّص المرض العضوي والنفسي، يصف الحب كعلاج من رؤيته كطبيب إنسان، في أسلوب سهل ممتنع لا يخفى عليه. فهو يستهل حديثه عن صلة الحب بالصحة، لينتقل مباشرة إلى أهمية حب الروح وإلى وصف قلوب لا تعرف الحب، وعن علاقة بعض العلل الجسدية والنفسية بالحب أو بغياب الحب، كالمرض العقلي، والاكتئاب عند الأطفال والبالغين، وفقد شريك الحياة، وطغيان المشاعر السطحية، وعشق الذات النرجسي. كذلك، يشرح كيف للحب أن يعمل في بناء البيوت أو في خرابها، وما إذا كان الحب يأتي قبل أو مع أو بعد الزواج، وعن تفاوت المستوى العلمي أو المادي أو الاجتماعي بين الحبيبين، كيف يؤثر. رغم ذلك، لا يتورع المؤلف عن إدانة الحب، فهناك الحب الخانق، والحب الصامت، والحب العنيف، وهناك كذلك رهاب الحب .. وقد قيل: ومن الحب ما قتل!.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 021 الحب أحسن دواء-جريدة المشرق العراقية 11 أغسطس آب 2022

صفحة (10) جزء2: 021 الحب أحسن دواء-جريدة المشرق العراقية 14 أغسطس آب 2022

(22)

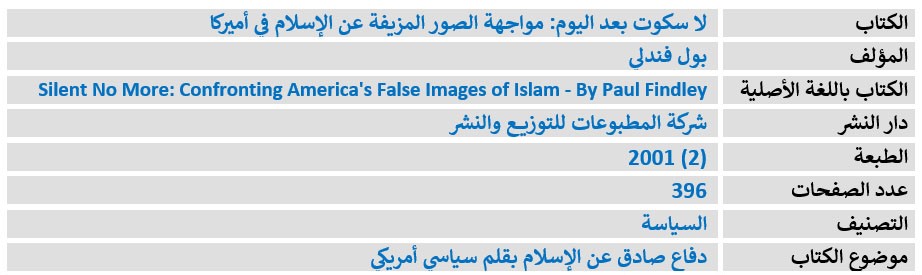

كتاب/ شارع الرشيد

المؤلف/ باسم عبدالحميد حمودي

دار النشر/ الدار العربية للموسوعات

الطبعة/ 1 – 2004

…

شارع الرشيد وأجواء عبقة بذكريات الماضي

كتاب توثيقي حميم يحتضن بدفء ذكريات من التراث الشعبي العراقي، والذي يُعد (شارع الرشيد) خير شاهد على ما تكتنزه تلك الذكريات من حضارة ومعمار وحِرف وأحياء وأزقة وأحداث وأسماء وأعلام، ترسم الثقافة العراقية في أبسط صورها وأعرقها على الإطلاق، ماضياً وحاضراً. يتفرّد هذا الشارع كأحد أبرز المعالم الحيوية في العاصمة بغداد، بعراقة أخرى، حيث يرتبط به الفرد العراقي وجدانياً وقد شهد في ساحاته أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، مع ما اعترك فيه من مآسي، وما ازدان به من مسرّات، شكّل في مجمله تاريخ يعدّه مدعاة للفخر. يتحدث الكتاب عن نشأة الشارع وأسماءه وأسواقه ومشاريعه ومراحل تطوره والأحداث التي جرت عليه، ويتطرق إلى سرد عدد من روّاد هذا الشارع من أدباء وسياسيين وأطباء ومهندسين وغيرهم، بالإضافة إلى استعراض جانب من التراث الأدبي الذي احتفى بالشارع نثراً وشعراً، أو كان شاهد عيان على الكثير من الأحداث التي وقعت بين جنباته آنذاك.

يؤلف الكتاب الأديب والمعلم الراحل باسم عبد الحميد حمودي (1907 : 2018)، والذي تذكر شبكة المعلومات بأنه كان في حد ذاته كنزاً من الإرث التربوي والادبي والفكري الذي يزخر بدوره بثروة من الذكريات والصور ما يجعل منها تاريخ آخر.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 022 شارع الرشيد-جريدة المشرق العراقية 17 أغسطس آب 2022

(23)

كتاب/ أجمع الذكريات كي أموت

المؤلف/ شعراء برتغاليون معاصرون

المترجم/ اسكندر حبش

دار النشر/ منشورات الجمل

الطبعة/ 1 – 2015

…

حالة السوداد أو السويداء في الشعر البرتغالي

البرتغال .. أرض الشعراء، كانت وما زالت! لم يكن الشاعر والأديب والفيلسوف فرناندو بيسوا والمصنّف عالمياً ضمن أبرز الشخصيات الأدبية في القرن العشرين، أعظم شعراء البرتغال كما قد يتراءى للناظر من الخارج، وإن كان يملك الاسم الأكثر حضوراً فوق خارطة الشعر البرتغالي، إذ أن البرتغال “بلد شعري بامتياز”، والذي تحتل الدواوين الشعرية لأي دار نشر متوسطة فيه ما يعادل النصف من إصداراتها السنوية، وهي تُطبع عادة في حوالي ثلاثة آلاف نسخة تنفذ في غضون أسابيع معدودة من طرحها في المكتبات. يقدّم هذا الكتاب لمحة عن جيل من الشعراء البرتغاليين الذين ساهموا في وسم الحداثة الشعرية البرتغالية، جنباً إلى جنب مع شاعرها الأول بيسوا، حيث يعتقد أحد نقّادهم بأن البرتغال باتت تخوض عصراً ذهبياً وتنوعاً شعرياً مذهلاً يزخر بطليعة من الشعراء الذين فرضوا أسمائهم على الساحة الأدبية العريضة، لا سيما في ظل سيادة حرية التعبير التي لم تستطع أي قوى سياسية منعها أو إعاقتها. رغم ذلك، ثمة تساؤل عميق يطرحه النقّاد البرتغاليون حول مدى تمكّن الشعر البرتغالي من “التخلص من عقدر فرناندو بيسوا”، وهو الشاعر الكبير الذي صاغ قارة شعرية ورسم خارطته الشخصية فوقها بتميّز، جعلت الشعراء الذين جاءوا من بعده يسيرون وفق دروبها، فضلاً عن حضوره في أسماء متعددة اخترعها وكتب من خلالها، وتحت أجواء شعرية استمر تأثيرها طويلاً. إلا أن إصرار الشعراء المعاصرين في مجاوزة حدود خارطة بيسوا، أمثال جورجي دوسينا وكارلوس دو أوليفييرا وصوفيا دوميللو، ولسان حال أحدهم يقول: (لن أعيش في جلباب بيسوا)، قد ساهم في استحداث تيارات كتابية مختلفة، تتجاوز القديم دون أن تلغيه .. “وكل ذلك في مناخ برتغالي يعشق الشعر ويقرأه”.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 023 أجمع الذكريات-جريدة المشرق العراقية 24 أغسطس آب 2022

(24)

رواية/ السيد ابراهيم وأزهار القران

المؤلف/ إريك إيمانويل شميدت

المترجم/ خالد الجبيلي

دار النشر/ ورد للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة/ 1 – 2004

…

تجليات صوفية .. تغمر الروح وتفسّر الحياة

رواية قصيرة النص عميقة المضمون، تروي روح علاقة أبوية نشأت في ستينيات القرن الماضي بين (السيد ابراهيم) المسلم المسنّ صاحب البقالة المتواضعة في أحد أحياء باريس الشعبية، و (موسى) الصبي اليهودي الذي كان ينتشل خلسة من بقالته بين حين وآخر، مجترئاً غير مبالٍ، فما هو إلا (مجرد عربي) كما كان يظن، حتى قام بتبنيه محاولاً تعويضه، ليس عمّا افتقده من عطف ورعاية في طفولته الأشبه باليتم، بين أم هاربة وأب كان حاضراً غائباً قبل أن يموت منتحراً، بل في بلورة رؤيته نحو الحياة كذلك، وعلى مذهب صوفي! تنتهي صلتهما بموت ابراهيم في موطنه التركي إثر حادث مروري مؤسف، ووراثة موسى بقالته في باريس، والذي أصبح فيما بعد (محمد). يُذكر أن الممثل العالمي (عمر الشريف) قام بتجسيد بطل الرواية سينمائياً عام 2003 وحصد عن دوره العديد من الجوائز، وهي بقلم الروائي الفرنسي إريك ايمانويل، الحاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة، وقد عني بتعريبها المترجم السوري (خالد الجبيلي)، الذي عمل أيضاً على ترجمة العديد من الأعمال الأدبية والروائية العالمية، من بينها إصدارات الكاتبة التركية إليف شافاق، والأديب الإنجليزي جورج أورويل، والشاعر الصوفي جلال الدين الرومي. لذا، تعتمد هذه المراجعة على الطبعة الأولى للرواية الصادرة عام 2004 عن ورد للطباعة والنشر والتوزيع، وبترجمة من لغتها الأصلية (Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran)، وهي تشتمل على بعض الاقتباسات، بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر).

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 024 السيد ابراهيم-جريدة المشرق العراقية 31 أغسطس آب 2022

أنشر هذه المقالات في شهر سبتمبر/ أيلول 2022

همى الغيث

.

(25)

كتاب/ مذكرات طبيب شاب

المؤلف/ ميخائيل بولغاكوف

المترجم/ ثائر زين الدين، نجاة عبدالصمد، أسامة أبو الحسن

دار النشر/ دار العوام للنشر والتوزيع

الطبعة/ 3 – 2015

…

الطبيب الإنسان .. الأديب الإنسان

سيرة ذاتية لها أن توصف بـ (الإنسانية) قبل أي وصف إبداعي آخر! إنها سيرة شاب روسي عايش سلسلة من كفاح مضطرب في بداية حياته المهنية كطبيب مستجد، وذلك حينما تم تعيينه فور تخرجه في كلية الطب مديراً لمستشفى في قرية نائية تقع بأقصى شمال روسيا، تعصف بها الثلوج والأنواء ويكتنف أهلها الفقر والجهل والخرافة. وفي مثل هذه الظروف القاسية، يجد الطبيب الشاب عزائه في الموسوعات الطبية الضخمة التي تركها خلفه الطبيب السابق ذو الخبرة الأطول باعاً والصيت الحسن، وفي كتاب الأدوية الصغير الذي لم يكن يفارق مكتبه، وفي الكثير من المطالعة والقراءة. ففي سيرته، يصف مشاعره بكل دقة وصدق وهي تتراوح بين ضيق الوحدة وسطوة الهلع، متوجساً من أسوأ ما يمكن توقعه من حالات مرضية مستعصية، منفرداً، خالياً من أي خبرة ومساعدة. لم يسعفه في هذا الوضع الحرج تخرجه في كلية الطب بتقدير امتياز، وقد حصل حسب سلم الدرجات الأكاديمية الروسية على خمسة عشر خمسة، وهو الذي لم يكن قد مرّ عليه سوى ستين يوماً فقط من تعيينه. لقد ضرب مثلاً في تفانيه حين تذكّر بعد شهر من تولي مهام عمله الأول آخر مرة كان قد استحم فيها، وعندما كان يواصل نهاره بليله في معاينة المرضى الذين كان يتجاوز عددهم المائة في بعض الأيام، فينام منهكاً على أريكته في نهاية اليوم المضني.

إنه ميخائيل بولغاكوف (1889 : 1940)، المولود في مدينة (كييف) السوفيتية لأبوين أكاديميين تخصصا في علوم الدين. لقد عُرف بولغاكوف كأديب أكثر مما عُرف كطبيب، حيث انهمك بعد فترة وجيزة من عمله المهني في تأليف الأعمال الأدبية، لا سيما تلك التي تأخذ طابع النقد السياسي، مضحياً فيما بعد بمهنة الطب إلى الأبد. وقد صُنفت معظم أعماله ضمن روائع الأدب العالمي، مثل مسرحية (أيام آل توربين) التي حرص ستالين -رئيس الاتحاد السوفيتي في عشرينيات القرن الماضي- على حضورها، وأعمال أخرى أثارت جدلاً وتعرضت للحظر، كرواية (المعلم ومارغريتا) التي لم تُنشر إلا بعد وفاته بما يقارب الثلاثة عقود، وبواسطة أرملته، حيث قام بحرقها ثم أعاد كتابتها مجدداً بعد حين. لم يعمّر طويلاً، حيث توفى شاباً عن قصور كلوي، وقد أدمن فترة من حياته مادة المورفين، متأثراً بها كمادة علاجية كان يُسعف بها مرضاه، وقد ألفّ عن تلك الفترة العويصة من حياته رواية تحمل اسم هذه المادة.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 025 مذكرات طبيب شاب-جريدة المشرق العراقية 7 سبتمبر أيلول 2022

صفحة (10) جزء2: 025 مذكرات طبيب شاب-جريدة المشرق العراقية 8 سبتمبر أيلول 2022

(26)

رواية/ عشق السكون: كل امرأة هاجر

المؤلفة/ نورية تشالاغان

المترجم/ أحمد الإبراهيم

دار النشر/ دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع

الطبعة/ 2 – 2015

…

سارة الغيور وهاجر المبعدة .. وابراهيم الأوّاه بينهما

هل من الممكن أن تلتقي الروح بالسر .. بالسحر بالدمع بالألم بالحكمة بالصمت بالعشق، في وصل مقدّر من الله؟ قد كان هذا، في سيرة عشق كتب الله لها أن تهاجر في الدروب وبين القلوب .. بين من سعت عشقاً ذهاباً وجيئة ففُرض سعيها شعيرة، وبين من استغنى بيقينه عمّن سواه فاتخذه الله خليلا. لذا، كم كان ملهماً أن تستهل الكاتبة روايتها العذبة بحديث قدسي كإهداء للقارئ، يقول: “أنا أكبر سر للإنسان .. والإنسان أكبر سر لي”. هنا، تحاول الروائية التركية (نورية تشالاغان) أن تسبر أغوار الشخصيات الرئيسية في قصة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، والتي ترويها على لسان أمنا العاشقة هاجر، وبينهما سارة، حيث يجمح خيالها بما كان قد اعتمل في النفوس من خواطر وهواجس وتضرّعات أثناء تلك الهجرة الربانية .. الهجرة التي بدأت بالعذاب وانتهت بالسكون.

تلعب الروائية باحتراف على وتر العاطفة المفعم بنفحات روحانية، فتصوّر أمشاج المشاعر التي قد تكون تملكت هاجر، كزوجة تارة، وكأم تارة، وكضرة تارة، وكيتيمة تارة، وكأمَة تارة، وكعابدة تارة، وكعاشقة تارة أخرى، حيث حرصت على أن تحمل كل كلمة مختارة معنى صوفي عذب وعميق لأحداث الرحلة الطويلة في مسيرها، والموغلة في أبعاد الروح النورانية، الرحلة التي تختمها الروائية بالمقصد منها قائلة: “ما أرادت مسيرة هاجر قوله هو: كل إنسان هاجر .. والفرق بطريقة السير”. لقد حولت أمنا هاجر كل رمز عابر في رحلتها الطويلة الصامتة إلى سر أزلي، استنطقته بحكمة وبصيرة، تجاوزت بها دائرة الإيثار والغيرة والشك والهواجس، إلى السمو الروحي المتمثل في العشق الإلهي السرمدي، حيث تنعم النفس بالسكون في نهاية المطاف.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 026 عشق السكون-جريدة المشرق العراقية 21 سبتمبر أيلول 2022

(27)

كتاب/ فرانك لويد رايت: جني بغداد

المؤلف/ موفق جواد الطائي

دار النشر/ دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة/ 1 – 2016

…

بغداد أو (جنة عدن) .. كما تصوّرها معماري أمريكي

ليست المباني الشامخة التي تحيط بأهلها وتحتضنهم مجرد قوالب صُبت من خرسانة وأسمنت ورمل وماء، بل هي واجهة لثقافة شعب، حاضرة وماضية .. الثقافة التي تعكس فن وذوق وطقس وعقيدة وتاريخ وحضارة كل من ينتمي لها. لا تختلف العمارة العراقية كثيراً عن شبيهاتها من بلاد المشرق العربي، غير أنها حظيت بغرام من لا يشبهها في شيء.

إنه المعماري الأمريكي العبقري (فرانك لويد رايت – 1867 : 1959)، أو (جني بغداد) كما أطلقت عليه الصحف الأمريكية تكهّناً بطائف من جنّ قد مسّه، وذلك حين رفض العمل على بعض التصاميم المعمارية لمدينة نيويورك .. ومن لا يتمنى؟! في سبيل انتقاله إلى مدينة بغداد والعمل بدلاً من ذلك على تصميم وتخطيط مركز ثقافي بها. جاء بناء على استدعاء خاص من ملك العراق فيصل الثاني آنذاك، وقد كان رايت حينها يحتفل بعامه التسعين حيث عقّب قائلاً: “أنها أجمل هدية عيد ميلاد”. لم يأت قوله من فراغ، فقد ارتبط منذ صغره مع بغداد بقصة عشق استلهمها من سحر الألف ليلة وليلة، وبالتاريخ الذي ازدهر زمن هارون الرشيد، وقد أخذ منه الطابع المعماري الشرقي مأخذاً بليغاً .. العشق الذي جعله يضع نصب عينيه وصل ماضي الشرق بحاضره، في الوقت الذي أصبح فيه معمارياً بارزاً يُشار إليه. لا غرابة إذاً أن تمثّل له بغداد (جنة عدن) في الأرض، وقد صوّر في مخيلته تمثال (آدم وحواء) الذي خطط لتصميمه في مركزها تحت نافورة تشكّل قبة من مائها “حيث بدء الحضارات في بغداد” كما قال.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 027 جني بغداد-جريدة المشرق العراقية 28 سبتمبر أيلول 2022

أنشر هذه المقالات في شهر اكتوبر/ تشرين1 2022

همى الغيث

.

(28)

كتاب/ أنا وأخواتها: رحلة في أسرار الذات

المؤلف/ د. سلمان العودة

دار النشر/ دار وجوه للنشر والتوزيع

الطبعة/ 5 – 2014

…

أنا .. وأعوذ بالله من كلمة أنا

كتاب يرحل بقارئه في رحلة استكشافية عميقة نحو أغوار الذات البشرية .. في نفسه التي بين جنبيه! إذ لا يكابر حين يجد نفسه متلبّساً في مواجهة حقيقية مع ذاته التي يبذل لصقلها ما يبذل لتبدو في أبهى صورة على الملأ، في حين لا تبدو وقت المواجهة سوى ذات أخرى .. ضعيفة أو حتى قبيحة! لذا، يسعى الكاتب إلى إطفاء بريق تلك الهالة الكاذبة التي تحيط بالذات، وهتك تناقضاتها المتأرجحة بين الأنا المتضخمة في العلن، كبراً وفخراً ومباهاة، وما يعتريها في الداخل من زعزعة، يفتك بها الخوف والقلق والقهر والكبت.

يضع الكتاب د. سلمان بن فهد بن عبد الله العودة، وهو رجل دين بارز، ولد عام 1956 في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في السنّة النبوية، فعمل كأستاذ جامعي في كلية الشريعة وأصول الدين في بلده، بينما فاقت شهرته كداعية إسلامي، ومقدم برامج تلفزيونية، وكاتب ومفكّر عربي تربو إصداراته فوق الستين كتاب. تعتمد هذه المراجعة للكتاب على الطبعة الخامسة الصادرة عام 2014 عن دار وجوه للنشر والتوزيع، وهي تشتمل على بعض الاقتباسات بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر).

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 028 أنا وأخواتها-جريدة المشرق العراقية 5 اكتوبر تشرين1 2022

صفحة (10) جزء2: 028 أنا وأخواتها-جريدة المشرق العراقية 6 اكتوبر تشرين1 2022

(29)

كتاب/ ابن رشد

المؤلف/ عباس محمود العقاد

دار النشر/ دار خطاب للنشر والتوزيع

الطبعة/ 1 – 2018

…

فيلسوف التنوير القرطبي ابن رشد

كتاب يتناول سيرة فيلسوف مسلم رائد، حظي من الاهتمام والرفعة عند الغرب بقدر ما حظي من الإنكار والرفض عند بني جلدته العرب، وهو كتاب تتضاعف قيمته لا في طرح سيرة الفيلسوف (أبو الوليد محمد ابن رشد) وحسب، بل وفي كاتبه مؤلف العبقريات (عباس محمود العقاد) من جانب آخر. يسجل الكتاب سيرة حياة الفيلسوف بدءاً من نشأته في أسرة سليلة العلم والفقه والقضاء، وانتهاءً بما سُمي بـ (نكبة ابن رشد) التي ختم بها حياته بعد نفيه من مسقط رأسه في قرطبة، إلى مراكش حيث مماته. وفي هذا يستعرض الكتاب ما تخلل مسيرته الفكرية ورسالته التوفيقية بين الشريعة والفلسفة من عناء، لا سيما في سجاله ضد رأي الإمام أبو حامد الغزالي المتعنت في الفلسفة وأهلها، اضافة إلى آرائه المناصرة للمرأة رغم اقتضابها، وغيرها من آراء تنويرية فاضت حتى انهمرت بعد ممات الفيلسوف بأكثر من ثمانية قرون. وفي خضم ما تموج به الأمة الإسلامية من صراعات وتحديات وفرقة، يأتي المنهج الرشدي التنويري كحل عملي ليأخذ بيد أبنائها نحو الخير والتقدم والرقي، على طريق الفكر المستنير والنقاش الحر والعمل الجاد.

يدور محور الكتاب حول أربعة ركائز رئيسية تبدأ بعصر ابن رشد، ثم تنتقل إلى ابن رشد في عصره، ومن ثم إلى جوانب بارزة من سيرته، تنتهي بعرض منتخبات من آثاره. تعتمد هذه المراجعة للكتاب على الطبعة الأولى الصادرة عام 2018 عن دار خطاب للنشر والتوزيع، وهي تشتمل على بعض الاقتباسات بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر).

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10) جزء1: 029 ابن رشد-جريدة المشرق العراقية 12 اكتوبر تشرين1 2022

صفحة (10) جزء2: 029 ابن رشد-جريدة المشرق العراقية 13 اكتوبر تشرين1 2022

(30)

كتاب/ من شارع الرشيد إلى أكسفورد ستريت: قصص للضحك والبكاء

المؤلف/ خالد القشطيني

دار النشر/ دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة/ 3 – 1999

…

الإنسان وهو في مزيج من ضحكات ودموع

كتاب يحوي بين دفتيه مجموعة قصصية، يتأرجح فيها قلم المؤلف بين نتاج سياسي عنيف اللغة وبين سخرية لاذعة عن واقع الحياة وشظف المعاش .. في مزيج لا يتجانس من ضحكات ودموع، وحزن يغلّفه فرح.

يوضح المؤلف في المقدمة التي خطّها بعنوان (كلمة ونص) مدى واقعية القصص الواردة في مجموعته، فبينما يأتي بعضها من نسج الخيال يحاكي الواقع بشكل أو بآخر، يأتي بعضها حقيقة عاصر هو أحداثها وشخوصها. بيد أن المجموعة إجمالاً في مختلف الأحداث والوقائع والمواقف التي رصدتها تعكس صوراً يجد القارئ لنفسه بينها موضعاً أو لأهله أو لأقرانه، أو مما شهد عليه قليلاً أو كثيراً. ومن خلال نصف صفحة، يتعرّف القارئ على مؤلف المجموعة. إنه صحفي عراقي الأصل، ولد في بغداد واستقر به الحال في بريطانيا، وهو يحتل حالياً عمود في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، ينشر فيها مساهماته الأدبية والفكرية والساخرة كذلك. يظهر الصحفي متعدد المواهب، حيث تفيد سيرته الذاتية دراسته للقانون والفنون معاً، وعمله في التدريس والتأليف والترجمة والإذاعة والإعلام. أما في نصف الصفحة الآخر، فيطالع القارئ جانباً من باكورة إنتاجه الأدبي الغزير. يقسّم المؤلف مجموعته إلى ثلاثة أقسام رئيسية تندرج تحتها تلك القصص المتنوعة، وقد نشرها ابتداءً في قالب مقالات صباحية، هي: من شارع الرشيد / وإلى أكسفورد ستريت / قصص بالإنجليزية. ومن المجموعتين العربية والإنجليزية أدّون هذه المراجعة، والتي تعتمد على الطبعة الثالثة للكتاب الصادرة عام 1999 عن دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، وقد عنيتُ شخصياً بترجمة الجزء الإنجليزي كما جاء في نصّه الأصلي بقلم المؤلف، وهي تشتمل على بعض الاقتباسات، بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر).

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 030 من شارع الرشيد-جريدة المشرق العراقية 19 اكتوبر تشرين1 2022

(31)

كتاب/ ثرثرة فوق دجلة: حكايات التبشير المسيحي في العراق 1900-1935

المؤلف/ خالد البسام

دار النشر/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر

الطبعة/ 1 – 2004

…

التربّص الأمريكي بأرض العراق .. ماضياً وحاضراً

كتاب تأريخي يتحدث عن الحملات التبشيرية التي توافدت على أرض العراق نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، من خلال عرض مجموعة من الترجمات لعدد من التقارير التي تم نشرها في المجلة الدورية للإرسالية الأمريكية تحت عنوان (الجزيرة العربية المنسية)، في تلك الفترة. يضم الكتاب أيضاً عدد من الحكايات التي سطّرها المبشّرون الأمريكيون في رحلاتهم وأعمالهم وأنشطتهم ومغامراتهم على أرض العراق، بالإضافة إلى آرائهم وانطباعاتهم عن الفرد العراقي والبيئة العراقية ككل، مع عدد من الصور التوثيقية.

يؤلف الكتاب (خالد البسّام 1956 : 2015)، وهو كاتب ومؤرخ بحريني، درس اللغة الإنجليزية في جامعة أكسفورد في بريطانيا، واللغة الفرنسية في جامعة فيشي في فرنسا، وتقلّد منصب رئاسة التحرير لعدد من الصحف والمجلات الخليجية وعمل كمراسل لجريدة الحياة اللندنية، وترك ما يزيد عن الثلاثين إصدار تنوّعت مواده بين تاريخ الخليج العربي، وسير الأعلام والساسة، وعدد من الروايات. لذا، تعتمد هذه المراجعة للكتاب على الطبعة الأولى الصادرة منه عام 2004 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وهي تحتوي على بعض الاقتباسات بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر).

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 031 ثرثرة فوق دجلة-جريدة المشرق العراقية 26 اكتوبر تشرين1 2022

أنشر هذه المقالات في شهر نوفمبر/ تشرين2 2022

همى الغيث

.

(32)

كتاب/ أرجوك لا تفهمني

المؤلف/ عبدالوهاب مطاوع

دار النشر/ دار الشروق للنشر والتوزيع

الطبعة/ 3 – 2001

…

مقالات تنساب حكمة في أروقة الحياة

ليس ثمة شيء يُدعى “نشوة الكتابة” حيث الوقت المسروق من يوم أي كاتب وهو مستغرق خلف مكتبه يحيك كلماته على الورق، إنما يقابله ما يُدعى “عناء التفكير” في موضوع ما، وشقاء التدقيق في كل كلمة، يليه هلاك التحقيق في المراجع لتوثيق معلومة واردة عرضاً، يتبعه “عذاب الشك” في قيمة ما قدّم، ثم “قلق الخوف” من مدى تقبّل القارئ! هكذا يصارح الكاتب الراحل عبدالوهاب مطاوع قارئه العزيز وهو يقدّم له كتابه الذي جمع بين دفتيه مقالات قصيرة تربط بين تأملات وخواطر وقصص إنسانية وتجارب شخصية وأخبار بعض عظماء التاريخ، مع شيء من الطرفة من هنا وهناك .. فيقول ابتداءً في خاطرة بعد صدور كتابه الأخير ضمن سلسلة طويلة من الإصدارات: “إني لم أتخلص بعد من وساوسي تجاه ما أكتب، ولم أجلس مرة لأكتب دون أن يراودني خاطر جميل أشبه بالحلم أستسلم له كثيراً، هو أنني قد وجدت لنفسي “عملا ” آخر بعيداً عن هذا العناء مع أني لم أتخيل لنفسي منذ كنت في الرابعة عشرة من عمري حياة أخرى بعيدة عن دنيا القراءة والكتابة، ولا أصلح لممارسة أي شيء آخر في الحياة سوى هذا الشقاء الأبدي”.

إنه إذاً محمد عبد الوهاب مطاوع (1940 : 2004)، الكاتب والصحفي المصري الذي حرر (باب بريد الجمعة) الأسبوعي في جريدة الأهرام المصرية فيما يقارب ربع قرن من الزمان، وساهم في زيادة نسبة التوزيع للأعداد الصادرة في ذلك اليوم، فقد كان يتلّقى أسبوعياً آلاف الرسائل من القرّاء التي تحمل هموم مادية أو صحية أو عائلية أو اجتماعية، فيتصدّى لها بأسلوب أدبي إنساني رفيع يجمع بين ثراء عقلي وجزيل الحكمة يدعمه بالمأثور من القول، وبمجهود شخصي يعينه فيه فريق عمله لإعانة أولئك واستقبال من أمكن منهم في مكتبه، حتى استحق لقب (صاحب القلم الرحيم) .. رحمه الله. بالإضافة إلى المناصب التي تدرّج فيها في الحقل الصحفي حتى وصل إلى منصب رئاسة التحرير، فقد أصدر زهاء الخمسين كتاباً تتضمن قصص إنسانية مختارة من بين رسائل بريد الجمعة، وشيء في أدب الرحلة، ومقالات في أروقة النفس والحياة.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 032 أرجوك لا تفهمني-جريدة المشرق العراقية 9 نوفمبر تشرين2 2022

(33)

كتاب/ التقمص: أحاديث مع متقمصين (تجارب عملية)

المؤلف/ د. تورفالد دتلفزن

المترجم/ د. إلياس حاجوج

دار النشر/ دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة

الطبعة/ الأولى – 2002

…

سرمدية الروح في حيوات لامتناهية

التقمص .. هو مصطلح يعني لغوياً (ارتداء القميص)، وفلسفياً يعني (تناسخ الأرواح)، وعقائدياً يعني (خلود الروح بعد فناء الجسد)، أما علمياً فقد عنيّ المؤلف بما أوتي من علم وتخصص وخبرة وتجربة إثبات يقينه الراسخ بفكرة الحياة بعد الموت. لذا، يأتي كتابه عميق المحتوى وهو يتناول بإسهاب حقيقة انتقال الروح من جسد إلى آخر في تعاقب مستمر ومن خلال حيوات متتالية، وهو موضوع أزلي قد شغل فكر الفلاسفة وعلماء النفس ورجال الدين منذ القدم، ابتداءً من حكماء اليونان في حقبة ما قبل الميلاد، وحتى الأديان الشرقية كالبوذية والهندوسية والطاوية. يذكر المؤلف أن الفيلسوف وعالم الرياضيات فيثاغورس قد ادّعى لنفسه ثلاثة حيوات عاشها سابقاً منها حياته خلال حرب طروادة، وكذلك القيصر جوليان الذي ادّعى أنه عاصر السيد المسيح، وغيرهما أمثال أفلاطون وغوته وشوبنهاور وفيكتور هوجو ممن اعتقد بفكرة تناسخ الأرواح، وقد نُسب لهوراز الشاعر الإغريقي الذي عاش في روما قبل الميلاد قوله: “سوف لن أموت كلياً، فجزء جوهري من ذاتي يتملّص من القبر”. ولما لفكرة تناسخ الأرواح من جدلية لا سيما عقائدياً، ينفي الناشر ابتداءً شبهة سعي الكتاب نحو نشر عقيدة جديدة، إنما هو يسعى لطرح عرض للتفكير بطريقة مغايرة لنظم التفكير الطبيعي، على كل فرد أن يعتمدها بشكل شخصي يلج بها زخم الحياة، ليس للاعتزال فيها سبيل، وكما يؤكد “أما غاية هذا الطريق فهي الإنسان الكامل الحكيم”.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 033 التقمص-جريدة المشرق العراقية 16 نوفمبر تشرين2 2022

(34)

كتاب/ فقاقيع

المؤلف/ د. أحمد خالد توفيق

دار النشر/ دار كيان للنشر والتوزيع

الطبعة/ 1 – 2017

…

مقالات تتوخى النفع في أسلوب ساخر

كتاب مرح في الأدب الساخر يضم بين دفتيه مجموعة مقالات تحتّلها عناوين شائقة عايش الكاتب شخصياً أحداث بعض منها، وهي تسلّط الضوء على الواقع من مختلف زواياه في أسلوب فكاهي سلس ومسترسل تدفع القارئ لأن يبتسم كما شاء له الكاتب في العبارة التسويقية التي غطت غلاف الكتاب الأخير. وبينما يتنبأ الكاتب بأن القارئ لن يلبث حتى تفجّره تلك المقالات كالفقاعة فيبلل أرنبة أنفه، في تعبير ينمّ إما عن البكاء أم فرط الضحك، احتل تعبير (فقاقيع) عنوان كتابه القصير.

إنه د. أحمد خالد توفيق (1962 : 2018)، طبيب وكاتب مصري، تزامن عمله في الأدب مع عمله كطبيب استشاري في الأمراض الباطنية، وقد ذاع صيته مع سلسلة (ما وراء الطبيعة) التي استهل بها باكورة انتاجه الأدبي والتي حققت نجاحاً منقطع النظير عند طرحها، وهي تعني بأدب الخيال العلمي وتستقطب تحديداً فئة الشباب. له بالإضافة إلى هذه السلسلة العديد من الأعمال الروائية والمجموعات القصصية والمقالات الأدبية والكتابات والفكرية وعدد من الترجمات لإصدارات عالمية، بالإضافة إلى السيناريوهات التي قدّمها لأعمال درامية في السينما والإذاعة والتلفزيون.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 034 فقاقيع-جريدة المشرق العراقية 23 نوفمبر تشرين2 2022

(35)

رواية/ قلب كلب

المؤلف/ ميخائيل بولغاكوف

المترجم/ د. نوفل نيوف

دار النشر/ دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة/ 1 – 2007

…

المعدن الرخيص وطلاء الذهب

رواية مجنونة بقلم مؤلف عبقري، ينتقد فيها وبجرأة الواقع الروسي الذي كان يقبع تحت سلطة الحزب الشيوعي فيما كان يُعرف باتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية في القرن الماضي، في طرح أشبه بالخيال العلمي المشوب بفكر فلسفي يزخر بالكثير من الإيحاءات والتلميحات والإسقاطات، جاءت كلها في الصميم .. حيث تتمحور الرواية حول الإنجاز الذي حققه البروفيسور د. بريوبراجنسكي في تحويل كلب إلى إنسان من خلال تقنية طبية سابقة لعصرها، في رمزية فجّة ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية البائسة التي سادت الحقبة الستالينية! لم يكن هدف الجرّاح عندما انتشل ذلك الكلب الضال من على قارعة الطريق وهو عليل، إلى عيادته الوديعة، وقام بعلاجه وإطعامه وتسمينه قبل إخضاعه إلى مجازفة جراحية، إلا أنسنة خَلقه وتهذيب خُلقه، وقد تكللت المجازفة بنجاح شبه تام إذ انقلب الكلب إلى إنسان حقيقي .. ما عدى قلبه!.

ويكاد يكون (القالب غالب)! ففي حين تبدّل الشكل الخارجي للكلب، وأتقن شيئاً فشيئاً لغة البشر، وارتدى بدلاتهم الأنيقة، واستمر إلى أن اعتلى منصباً قيادياً، أبت فطرته الحيوانية إلا أن تطغى، وأن يغلب طبع قلبه الكلبي تطبّعه، وأن يعصي ويشتكي ويخالف ويتمرد ويسكر ويتحرش ويعيث أينما حلّ الفساد. وعلى الرغم من ترعرعه كإنسان في وسط بروليتاري إصلاحي، فقد انتهى به الحال ليصبح (الرفيق) المنزلق في وحل الاشتراكية ومستنقع الشيوعية، وكما يقال في لهجة دارجة (ذنب الكلب يبقى أعوج). لكن، بدهاء الخبير وحكمته وإنسانيته، يُنقذ الجرّاح الحصيف ومساعده الوضع الذي آل إلى رزايا مادية وأخلاقية جرّاء التورط في خلق إنسان بقلب كلب، وذلك في خاتمة الرواية التي امتزج فيها المكر بالدهشة بالنهايات السعيدة.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 035 قلب كلب-جريدة المشرق العراقية 30 نوفمبر تشرين2 2022

أنشر هذه المقالات في شهر ديسمبر/ كانون1 2022

همى الغيث

.

(36)

كتاب/ أنثى الكتب

المؤلفة/ شهرزاد الخليج

دار النشر/ دار كلمات للنشر والتوزيع

الطبعة/ 10 – 2017

…

وكل ما في الأنثى أخّاذ .. حتى شجونها

في نصوص مهموسة أشبه بمقطوعة موسيقية، جادت قريحة شهرزاد بما يخاطب قلب قارئتها الأشبه في مكنونه بقلبها، في لحن تتوارد فيه المشاعر والعواطف والخواطر والأشجان والذكريات بتناغم ساحر بينها .. فتارة تعيدها إلى زمن مضى، وتارة تجنح بخيالها إلى أرض لم تطئها، وتارة تباغتها بأحلامها الموؤدة، وتارة تهوي بها إلى قعر أحزانها الدفينة، وتارة تفاجئها بقراءتها هي بذاتها وهتك سرها .. وتارة توقظها على واقعها فتراها تتلفّت حولها وتلك النصوص بين يديها! لا يمنع هذا من القول بأن الكتاب يعني بالقارئ أيضاً، فلكل حقه ونصيبه المفروض، غير أن النصوص جاءت بإحساس أنثوي خالص وبقلم يكتب بحبر وردي فوق أغلب السطور.

وعلى رغم (الكلام المباح) الذي لا تسكت عنه شهرزاد، وتعني بنشره على الملأ في إصداراتها المتعددة وفي وسائل التواصل الاجتماعي على تنوّعها، فهي أحاطت بسرّ هويتها وحفظته طي الكتمان، فلا يُعرف عنها سوى أنها كاتبة تقطن دولة الإمارات العربية المتحدة حيث انطلقت موهبتها من هناك ابتداءً من عام 2015، وحصلت على جائزة (بصمة قلم) التابعة لإحدى مؤسساتها، بل ولا يُعرف كذلك ما إذا كان اسمها حقيقياً أو مقتبساً من الشخصية العربية صاحبة الأف ليلة وليلة. وعن مراجعة كتابها العذب، فتعتمد على الطبعة العاشرة الصادرة منه عام 2017 من دار كلمات للنشر والتوزيع، وهي تحتوي على بعض الاقتباسات بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر).

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 036 أنثى الكتب-جريدة المشرق العراقية 7 كانون1 2022

(37)

كتاب/ العبودية المختارة

المؤلف/ إتيان دو لا بويسي

المترجم/ صالح الأشمر

دار النشر/ دار الساقي

الطبعة/ 1 – 2016

…

الحرية كفطرة في مواجهة آلة الاستعباد البشري

كتاب قصير في سرده عميق في مضمونه، يترجم الكثير مما تحمله مقولة (كما تكونوا يولّى عليكم) من مسئولية الإنسان في صنع أقداره! إنها حقيقة موجعة صادمة لا مفر من نكرانها، فمن سوى البشر يصنع الطغاة ومن ثم يستمرئ العبودية، حتى يُخيّل لبعضهم أنها (شرف) يُراق على جوانبها الدم؟ إن الحرية حق والعبودية اختيار، وبينهما تتجلى معادن البشر .. إما في ثورة كرامة أو في خنوع مستلذ.

يكتب (إتيان دو لا بويسي 1530 : 1563) مقالته في (العبودية الطوعية) وهو لا يزال طالباً جامعياً في الثامنة عشر من عمره، في الوقت الذي كان فيه مُحبطاً مما تسببت به الحرب الأهلية من أهوال، والتي كانت تدور رحاها بين البروتستانت والكاثوليك في فرنسا، حتى جاءت هذه المقالة كأهم أعماله على الإطلاق. ومع هذا، فقد كان كاتباً وشاعراً وقاضياً وفيلسوفاً ومفوّضاً دبلوماسياً في بلده، ينتسب إلى عائلة لها باع في القضاء. شرع في دراسة الحقوق في جامعة أورليان الفرنسية بعد أن أكمل دراسته في كلية الإنسانيات، ليتولى منصب (مستشار) في برلمان بوردو وهو في الثالثة والعشرين من عمره، أي قبل بلوغه السن القانوني لتولي هكذا منصب مرموق. ومما يجدر به الذكر أن هذه المقالة لم تُنشر إلا بعد وفاته وهو ابن اثنان وثلاثون لمرض ألمّ به، وقد اطلّع عليها من قبل صهره وصديقه الكاتب البارز (ميشيل دي مونتين) الذي تولّى نشرها فيما بعد في إحدى كتبه.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 037 العبودية المختارة-جريدة المشرق العراقية 14 كانون1 2022

(38)

كتاب/ عدالة السماء

المؤلف/ محمود شيت خطاب

دار النشر/ دار وحي القلم

الطبعة/ 3 – 2014

…

القصاص الإلهي .. ولو بعد حين

“وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ” .. يجمع هذا الكتاب القصير بين دفتيه نزراً من وقائع شهدت على ظلم بني البشر حين جاءت عواقبها من جنس جورها، مصداقاً لوعيد الله تعالى في الآية الكريمة، حيث وقع القصاص العادل على من طغى وبغى، جزاءً وفاقا.. ولو بعد حين.

يعرض فهرس الكتاب أحد عشر عنواناً عن قصص إنسانية مؤلمة وقعت أحداثها بالفعل، منها ما هو مبكٍ ومنها ما هو مشوب بفرح في خواتيمها، تستحق التمهّل والتدبر والاستبصار واستخلاص العبر، قد شهد الكاتب شخصياً على بعض منها. وقد جاءت جميعها في أسلوب أدبي بديع خالص من أي تكلّف لغوي، فإنما القصد هو العبرة وإنما هو عمل يُرجى به وجه الله وحده. أما عن سر نجاح الكتاب الذي أصبح الشغل الشاغل للمنصات الإذاعية ووسائل الإعلام وحديث الناس وقت إصداره، لا سيما مع ترجمته إلى لغات أخرى، فإنما يعود لفضيلة الصدق كما يؤكد الكاتب، إذ يقول في مقدمة كتابه: “إن الكلمة الصادقة هي التي تفيد الناس، لأنها تؤثر فيهم، وهي التي تمكث في الأرض ولا تذهب جفاء .. والكلمة الصادقة إذا أراد بها كاتبها أو قائلها وجه الله، أثمرت مرتين، وأتت أكلها حلالاً طيباً”.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 038 عدالة السماء-جريدة المشرق العراقية 21 كانون1 2022

(39)

كتاب/ هل الأصلع يحتاج شامبو؟ الأسئلة التي تحتار في إجابتها

المؤلف/ د. أحمد عبدالملك

دار النشر/ منشورات ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة/ 2 – 2019

…

إجابات طبيب شافية عن أسئلة مرضاه الحائرة

كتاب يعني بالتثقيف الصحي على وجه فعّال، فهو لا يصحح وحسب المعلومة المتداولة التي التف حولها الكثير من القيل والقال، بل ويعمل على إثراء الساحة بمعلومات صحية أخرى قد يجهلها الكثيرون في زمن تفجّرت فيه المعلومات، بين مجرّب ومشكك وبين دعيّ وحكيم.

وعند حكيم الكتاب، ثمة وقفة! إنه د. أحمد عبدالملك. تخرّج في الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا وحصل على زمالة طب العائلة من الكلية الملكية لأطباء العائلة في لندن، وعلى درجة الدكتوراة في طب العائلة من معهد الكويت للتخصصات الطبية، لذا فهو يعمل حالياً كاستشاري في طب العائلة في مستشفيات الكويت الحكومية. ولأنه يحمل رسالة إنسانية يبثّها من خلال حساباته النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يقدّم لبرنامج طبي نوعي إضافة إلى إصداراته المتعددة في مجال الصحة العامة، والتي تصبّ بأكملها في نفس الهدف الإنساني التوعوي.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 039 هل الأصلع يحتاج شامبو-جريدة المشرق العراقية 28 كانون1 2022

أنشر هذه المقالات في شهر يناير / كانون2 2023

همى الغيث

.

(40)

كتاب/ تدابير القدر

المؤلف/ محمود شيث خطاب

دار النشر/ دار وحي القلم

الطبعة/ الثالثة – 2014

…

ومن القصص عبرة لأولي الألباب

على الرغم من أنها مجموعة قصصية قد لا تختلف في ظاهرها عن غيرها، إلا أن الكاتب اختار لها عنواناً فرعياً يصفها بـ (قصص واقعية هادفة)، حيث يسرد فيها بعض من قصص إنسانية جرت حقيقة على أرض الواقع، يغلّفها طابع روحاني طاغٍ وتفعم بجزيل الحكمة والعبرة والموعظة. لهذا، يكيل الكاتب في مقدمة كتابه تشنيعاً على مؤلفي القصص التي تفتقر إلى المستوى الأخلاقي المطلوب في النشر على العامة، فضلاً عن ناقليها من لغاتها الأجنبية، مثل: “القصص الجنسية التي تغري بالفساد، ومنها القصص ذات الطابع الإجرامي التي تُغري بالجريمة، ومنها القصص التافهة التي تبدد الوقت عبثاً”، وقد وضع نصب عينيه إثراء القرّاء بقصص تعود بالنفع والخير والصلاح عليهم. حيث يقول ابتداءً: “وحياة المرء تنتهي بالموت، وحياة الدنيا محدودة بالأيام والأشهر والسنين، وحياة الآخرة بلا حدود، فلا ينبغي أن نعمل لحياة فانية، ولا نعمل لحياة باقية، وهذه القصص تحث على العمل الصالح في الدنيا للآخرة”.

أما الكاتب، فهو محمود شيت خطاب (1919 : 1998) يعود في أصله إلى مدينة الموصل الواقعة في شمال العراق. التحق بالعمل الدبلوماسي كوزير، والعسكري كقائد حيث شارك في حرب فلسطين عام 1948، وله من المؤلفات ما تتجاوز المائة وستين كتاباً في العلوم الدينية وكذلك السياسية، فضلاً عن عدد من المقالات والأبحاث المنشورة في الصحف والمجلات العربية والإسلامية. يحمل الكتاب القصير من القصص ذوات العبر ثمان، هي: الرؤيا الصادقة / تتمة الرؤيا الصادقة / يا أيتها الحمامتان اشهدا .. لقد شهدتا / قاتل أبيه / الملّاح القاتل / وليمة قندهارية / مجالس الذكر / في ضيافة النبي. وعن هذه الأخيرة التي جاءت بخاطرة لا بقصة، فقد حمّلها الكاتب نفحات مفعمة بالابتهالات والروحانيات والأشواق وهو يستحضر مشاعر غمرته بالحب والرضا والسكينة عند حضرة الروضة الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك أثناء زيارته للمدينة المنورة. وفيها قال: “يا الله .. هنا العظمة الحقة، هنا الجلال والجمال، هنا الهدى والنور. إن كل عظمة غيرها سراب، وكل جلال غيره غثاء، وكل جمال عداه هراء، وكل هدى إلاه ضلال، وكل نور بعده ظلام”. لذا، تعتمد هذه المراجعة على الطبعة الثالثة الصادرة من الكتاب عام 2014 عن دار وحي القلم، والتي أخصّها من بين قصصه المؤثرة بالقصة الثالثة التي جاءت بعنوان (يا أيتها الحمامتان اشهدا .. لقد شهدتا)، والتي يتجلّى فيها مكر الله في تدبير القدر الذي وإن طال أمده لا بد وأن يحقّ العدل في الحياة الدنيا، الأمر الذي يدعو إلى تعظيم مقامه عز وجل، وهو يُمهل ولا يُهمل .. وهي تحتوي على بعض الاقتباسات بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر).

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 040 تدابير القدر-جريدة المشرق العراقية 4 كانون2 2023

(41)

كتاب/ مميز بالأصفر

المؤلفان/ جاكسون براون و روتشيل بنينجتون

دار النشر/ مكتبة جرير

الطبعة/ الأولى – 2018

…

كلمات بيضاء لحياة مفعمة بالألوان

كتاب يضم بين دفتيه الصغيرتين تجميع لاقتباسات وأقوال وعظات وحكايات وخواطر وهمسات .. تعزف ألحاناً عذبة ندية متناغمة تناغم طاقة الأمل والتفاؤل والجمال والحب والسعادة التي تحيا بها الحياة بأغلى ما فيها، ومعانٍ أخرى كالتي تحيط بنا مثل الهواء والتي أصبحنا نتنشّق عبيرها من على صفحات التواصل الاجتماعي كـ (روتين) يومي لا بد منه، أو مما كان واقع حياة نتعايش معه لا محالة. لذا، لا غرابة أن يصف العنوان الفرعي للكتاب بأنه (مقرر مختصر في العيش بحكمة والاختيار بذكاء). إنه المقرر الذي يقرّ في مقدمته بـ “أهمية التصرف بلطف وكرم وإحسان مع الآخرين، وتوطيد علاقات قوية راسخة مع الأشخاص الذين نحبهم، واختيار توجهات ذهنية تساعدنا أثناء عيش ساعات الحياة اليومية العادية، واكتشاف معنى الرضا والإشباع النابعين من تقدير المتع البسيطة والاستمتاع بها”.

تعرض قائمة المحتويات ستة عناوين رئيسية تسبقها مقدمة وجيزة وتنتهي بكلمة شكر وتقدير، وهي تحدد أطر ذلك المقرر التي اعتمدها الكتاب -من وجهة نظر مؤلفيه التنمويين- للعيش بحكمة تعود بالنفع، وللاختيار بذكاء من بين بدائل في الحياة لا متناهية. والأطر هي: (الإحسان / الكرم / المتع البسيطة / التوجه الذهني / الزواج / الأبوة). وفي هذه المراجعة، عرض لشذرات من مأثور القول الذي جاء به، وهي تعتمد على الطبعة الأولى الصادرة عام 2018 عن مكتبة جرير، والتي تشتمل على بعض الاقتباسات بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر).

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 041 مميز بالأصفر-جريدة المشرق العراقية 18 كانون2 2023

(42)

كتاب/ القوادون والسياسة: تاريخ البغاء في نصف قرن

المؤلف/ عبدالله كمال

دار النشر/ عربية للطباعة والنشر

الطبعة/ الأولى – 1988

…

والدعارة لأغراض سياسية هي الأشد انحطاطاً

كتاب تم إصداره في ثمانينيات القرن الماضي والذي اعتبره القرّاء آنذاك أقرب ما يكون إلى الكتب السياسية ذات الطابع الفضائحي الممنوعة بالضرورة، لا سيما وأن المعلومة في تلك الفترة كانت شحيحة، والمصداقية مشكوك فيها، والرقابة الصحفية تمحو وتقصّ بمشرط رئاسي، (وجهينة) مقيد بطبيعة الحال طالما أنه يملك الخبر اليقين.

يوضّح المؤلف في مقدمة كتابه أن الدعارة السياسية هي أشد انحطاطاً من دعارة الجسد، إذ يضاجع الداعر السياسي الصحفي المرتزق سفاحاً، ليوّلد عنه أفكاراً يتم بثّها على العوام بممارسة حاذقة، تهدف إلى برمجة العقول والأمزجة والتوجهات على نحو يخدم الأجندات السياسية القائمة على مصالح أباطرتها أولاً وأخيراً. ولأن عنوان الكتاب ينطوي على شيء من التمويه إذ يحمل المعنيين معاً (دعارة السياسة بالفكر، ودعارة السياسة بالجسد)، فإن المؤلف يؤكد وبإصرار -وهو لا يزال في المقدمة- على أن الكتاب معنيّ بالقوادة حَرفياً وحِرفياً .. قولاً وفعلاً، حيث إن الكتاب لا يتحدث عن باعة الأفكار المؤدلجة إلى عامة الشعب مقابل التربح المادي من رشاوى السياسيين، بل يستهدف فعلياً بائعات الهوى المحترفات مقابل خدمة المصالح الاستخباراتية وأغراض التجسس.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 042 القوادون والسياسة-جريدة المشرق العراقية 18 كانون2 2023

(43)

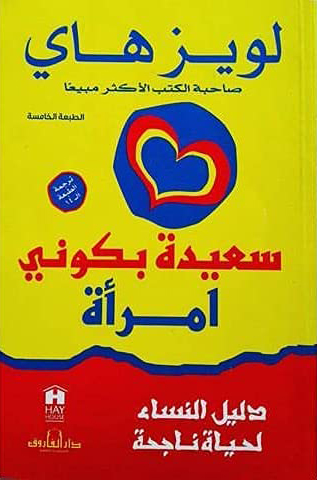

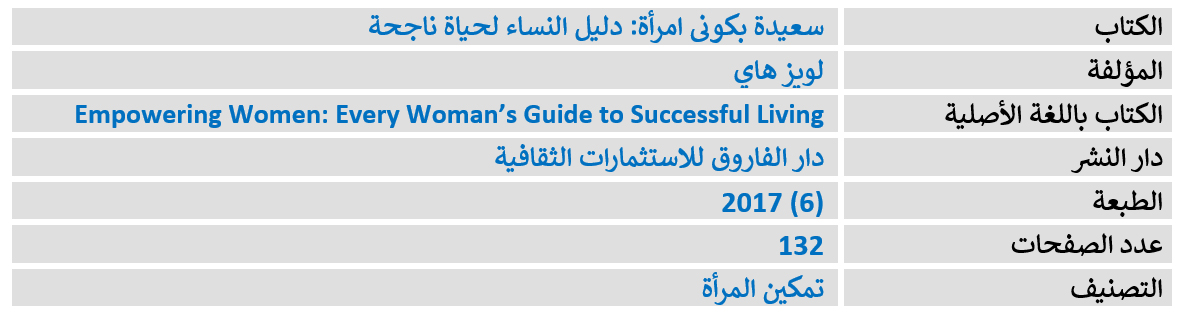

كتاب/ سعيدة بكوني امرأة: دليل النساء لحياة ناجحة

المؤلفة/ لويز هاي

دار النشر/ دار الفاروق للاستثمارات الثقافية

الطبعة/ السادسة – 2017

…

التحفيز نحو استقلالية، وموضوعية، وحب للذات أكبر

هو كتاب عن المرأة وللمرأة .. تحريضي وتحفيزي، يهدف إلى خلق تلك الحالة الإدراكية الواعية اللازمة لكل امرأة وهي تمضي على وتير القرن الواحد والعشرين المضطرد ضمن هدير ما يشهد من تغيرات لا تلبث أن تتقرر حتى تتغير، وذلك من أجل فرض التغيير المطلوب لكل امرأة، في كيانها كإنسانة ابتداءً، وفي دورها الرائد ككائن فاعل في المجتمع الإنساني .. إذ هو كتاب جدير على حد سواء، بشحذ همة كل امرأة واعدة نحو طريقها الحقيقي في الحياة، وتجديد عزيمة كل امرأة قطعت شوطاً نحو ذاتها الحرة، باستقلالية وبموضوعية واعتزاز بالنفس أصدق وأعمق وأحكم. وعن هذا التطلع وما حدّه سابقاً من مخلّفات مجتمعية، تقول الكاتبة في مطلع حديثها: “لقد عانت المرأة الكثير والكثير، ولا نريد أن نغفل ذلك. لقد كان الرجل في الماضي هو السيد الوحيد في المنزل، لذا فقد كانت نتيجة أي عصيان يصدر عن الزوجة أو الطفل أو الخادم هي العقاب بالجلد. أما الآن، فقد استطاعت المرأة أن تتقدم بالفعل، ولكن هذا لا يعد سوى بداية مرحلة جديدة من التطور، حيث ما زال لدينا الكثير لنتعلمه، والكثير لنقوم به، فقد أصبح هناك الآن حدود جديدة لحرية المرأة، لذا نحن في حاجة إلى إيجاد حلول جديدة لكل النساء، وكذلك لمن يعشن بمفردهن”.

إنها لويزا هاي (1926 : 2017) .. “صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً” كما يعرض غلاف الكتاب الأول الذي أصدرته عام 1996، وهي من أبرز الكاتبات الأمريكيات اللاتي عملن ضمن مجال الروحانيات وتنمية الذات. تعرض شبكة المعلومات قصة كفاح قاسية خاضتها الكاتبة في حياتها التي امتدت إلى تسعين عاماً، تعرضت فيها وهي طفلة ووالدتها إلى عنف جسدي من قبل زوجها، وللاغتصاب في سن مبكر من قبل جارها، الأمر الذي دفعها إلى عرض طفلتها لدور التبني. ومع الفقر والعوز وقلة الحيلة، تترك دراستها الثانوية وتنخرط في أعمال منخفضة الأجر، لتنتقل إلى دراسة العلوم الدينية والروحية بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال بعد زواج دام أربعة عشر عام، وقد تسبب لها في أزمة عنيفة جرّاء خيانته الزوجية! تُصاب بالسرطان فترفض العلاج الكيميائي وتُشفى ذاتياً .. بالغذاء وبفضيلة التسامح، لتضع من ثم كتابها الشهير (أشفِ جسدك) الذي يحقق مبيعات عالية تفوق الخمسين مليون نسخة عالمياً بعد ترجمته إلى عدة لغات، ويتصدر قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً. تستمر في عطائها لتعمل في مجال دعم مرضى الإيدز، فيذيع صيتها وتظهر من خلال البرامج التلفزيونية، ويتم انتاج فيلم سنيمائي يحكي قصة حياتها عام 2008. وتستمر من ثم لتؤسس شركتها الخاصة للنشر وتدير مؤسسة للأعمال الخيرية. وتستمر .. حتى تموت وهي نائمة في طمأنينة.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 043 سعيدة بكوني امرأة-جريدة المشرق العراقية 25 كانون2 2023

أنشر هذه المقالات في شهر فبراير / شباط 2023

همى الغيث

.

(44)

كتاب/ إذا وقعت في حب كاتبة

المؤلفة/ جانيس والد وآخرون

المترجمة/ أماليا داود

دار النشر/ دار الخان للنشر والتوزيع

الطبعة/ الأولى – 2019

…

مقالات تحتضن توأم القراءة والكتابة

كتاب يضم بين دفتيه الصغيرتين مقالات رشيقة تلمس خفتها روح القارئ بإبداعية مضمونها، وهي تستهدفه بذكاء كمتعطش للمعرفة، يستقي من مناهل الكتّاب وأقلامهم المتدفقة .. كشغف لا ينتهي. وكما تقول الأخصائية النفسية كاي جاميسون في تلميح عن ملامح ذلك القارئ الشغوف: “أنا أعتقد أن الفضول والتساؤل والشغف هي صفات العقول المبدعة والمعلمين العظماء”. إنها مقالات تدور في مجملها حول توأم (القراءة والكتابة)، وما ينطوي حولهما من عادات وأسرار وأكاذيب وصعوبات ونصائح وطرائف أيضاً، كعوارض جانبية .. في طرح مختلف نوعاً ما قد لم يحظَ بالاهتمام الكافي من ذي قبل!.

تستهل تلك المقالات برسم ملامح عشاق القراءة، لتعرج على القراءة كفن يخضع لمعايير محددة، ومن ثم تأخذ في تعداد فوائدها التي لا تنتهي، وهي تسرد بعض من حيل استئنافها بعد فترة انقطاع. تأتي مقالات أخرى لتضع قواعد خاصة للكتابة، بينما تعرض أخرى لنصائح أدبية وأخرى نفسية وأخرى مزعجة على لسان عدد من الكتّاب، بالإضافة إلى شرح تقنية الكتابة في غضون خمسة عشرة دقيقة فقط، لتخلص إلى عدد من الإشاعات الواردة حولها والتي قد تنطلي على من يكتب وعلى من ينوي أن يكتب، على حد سواء. وكجانب طريف من تلك المقالات، قد يجد القارئ نفسه، من قريب أو من بعيد، يقبع بين سطورها، بل وقد يقف مدهوشاً وجهاً لوجه عند بعضها وكأنها كُتبت عنه، ليتساءل: كيف عرفوا عني ذلك؟ وعلى الرغم من ركاكة الترجمة في بعض أجزاء الكتاب والتي ظهرت حرفية لا تحمل المعنى المباشر، فقد جاء الكتاب في مجمله مثير لعاطفة القارئ من خلال استخدامه لأسلوب أدبي لا يخلو من إبداع، ومحفّز لشحذ همة كل طموح في احتراف مهنة الكتابة، وهو كذلك ظريف الخيال في استعارة بعض النماذج والأمثلة لتوضيح فكرته وتعزيز نصائحه.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 044 إذا وقعت في حب كاتبة-جريدة المشرق العراقية 1 شباط 2023

(45)

كتاب/ حديث العصافير: مقالات حبيسة الأدراج تنفست الصعداء

المؤلف/ أحمد البراك

دار النشر/ دار دريم بوك

الطبعة/ الأولى – 2017

…

مقالات في أروقة الأدب وأحوال القلوب ودروب الحياة

في هذا الكتاب القصير الذي ضمّنه الكاتب مجموعة مقالات تبعثرت في أدراج مكتبه المقفل حتى حين، يجده القارئ وقد تنقّل بين أروقة الأدب العربي وهو يسرح مع نسائم الحب المحلّقة بأصحابها، ويطرق في مسيره العذب هذا أبواب من الواقع المرّ لم يكن من مرّه بد! تتوقف تلك المقالات بين نبضات الكاتب، ليجود فيها من بعض خواطره، قد يجدها القارئ -وبشيء من العجب- تُشبه خواطره. يقول في ثنايا الكتاب: “لا تسألوا عقل الكاتب عن جفاف أفكاره، فما تقرؤونه ليست حروفاً ذات مدة صلاحية! هي أجزاء من قلبه قررت الذوبان، ولا زالت تسيل قطرة قطرة”.

يحمل الكتاب عنوان رهيف لمقالة ضمن مقالاته .. فبعد معسول الكلام عن العشق وأهله وأحوالهم، يخلص الكاتب إلى المغزى، فيحثّ الكلام على أن يكون كـ (حديث العصافير) .. فهي تتحدث طوال الوقت، لكن لكل حرف تنطقه معنى، وللحديث هدف، ولبدايته ونهايته حدود معلومة. وقد صدق الكاتب فيما اعتنق فوضع كتابه، وجاء اختيار العنوان -من ضمن المقالات المعنونة فيه- موفقاً، وهو يُهديه إلى المنكسرة قلوبهم في الأرض .. أولئك الذين آثروا الصمت وقد كُسرت أحلامهم! وكمتيمة بالعصفور وحديثه الغرّيد، وبما أن المقالة بدأت بوَلَه المحبين وخُتمت بحديث العصافير، ولئن الشيء بالشيء يُذكر، استحضر حكاية في الموروث يذكرها البيهقي عن سليمان بن داوود عليه السلام عن عصفور يرفرف حول عصفورة: “… فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ قال: يخطبها لنفسه ويقول: تزوجيني أسكنك أي قصور دمشق شئت. قال سليمان: وأنه عرف أن قصور دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها، لكن كل خاطب كذاب”.

تتمة عرض الكتاب:

صفحة (10): 045 حديث العصافير-جريدة المشرق العراقية 22 شباط 2023

(46)

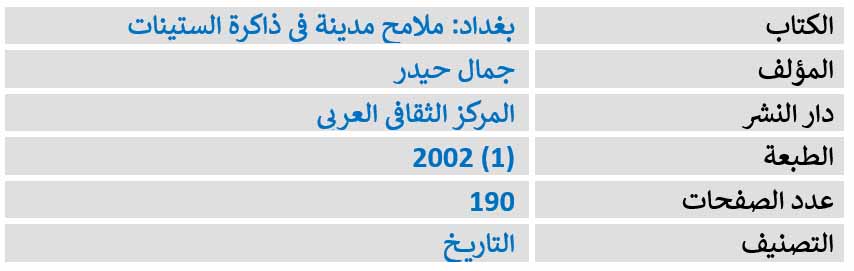

كتاب/ بغداد: ملامح مدينة في ذاكرة الستينات

المؤلف/ جمال حيدر

دار النشر/ المركز الثقافي العربي

الطبعة/ الأولى – 2002

…

بغداد في ذاكرة عاشق مغترب

كتاب يعبق بذكريات وأطياف ومشاعر دافئة، بثّها الكاتب وهو يسترجع من ذاكرته ملامح مدينة بغداد في ستينيات القرن الماضي، حينما كان يومها طفلاً يلهو بين طرقاتها، ويستشعر بساطة الحي وألفة الجيران ودفء البيوت ولفح الأجواء وعراقة التاريخ، وهو يتطرّق إلى تفاصيل الحياة في المدينة العتيقة التي كانت آسرة بالمباني والعمارات والأنصبة التي صممها مهندسون أجانب إلى جانب مهندسين عراقيين آنذاك .. وهي المدينة التي جمعت التناقض على الناصيتين! فبينما تمسّكت هنا بالقيم المحافظة وفضائل الأخلاق، وحافظت على تأدية طقوس العبادات وإقامة شعائر الدين في المساجد والحسينيات، لاحت من هناك مباني السينما ودور الكتب والمقاهي الشعبية التي كانت تحتفي بحوارات المثقفين فيما بينهم، وترصد كذلك تسكّع من لا عمل لهم، في الوقت الذي اصطفت فيه على الناحية الأخرى بارات الخمور ومراقص السهرات وبيوت الدعارة، لا سيما في الطرق الجانبية أو الخلفية للمدينة. لا يغفل الكاتب عن عرض جانب من الصراع الذي شهدته المدينة في تحولّها من الماضي إلى الحاضر والذي حمل بطبيعة الحال قيّماً مستجّدة تختلف عن تلك التي شكّلت نموذجاً حراً عُرفت به المدينة، والتي ما لبثت حتى استسلمت لجديد الحاضر وانزوى عنها ما قد مضى من عراقة!

يؤرخ لهذا التراث العريق الأديب والمترجم العراقي جمال حيدر، والذي تنقل عنه شبكة المعلومات مولده في مدينة بغداد، والتي غادرها في سبعينيات القرن الماضي إثر ما تعرض له حزب اليسار الشيوعي في العراق من صراعات سياسية آنذاك. يستقر حالياً في مدينة لندن بعد تنقّله في عدة مدن، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، ويتوزع إنتاجه بين النقد وأدب الرواية وأدب الرحلة، بالإضافة إلى أعماله الأخرى في الترجمة. أما غلاف الكتاب، فقد ازدان بصورة تعبيرية للفنان التشكيلي العراقي د. خالد القصاب، والذي هو -للمفارقة- طبيب حاصل على زمالة الجراحة من إحدى معاهد نيويورك، وعلى درجة الأستاذية في كلية الطب بجامعة بغداد، بالإضافة إلى عضويته كمؤسس لجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين.

يرسم الكاتب ملامح مدينته العريقة في ستة فصول تنتهي بمعرض للصور، والتي أقتطف بدوري من ملامحها ما أبثّه في هذه المراجعة، والتي تعتمد على الطبعة الأولى للكتاب الصادرة عام 2002 عن المركز الثقافي العربي، وهي تحتوي على بعض الاقتباسات بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر):

إثر الاحتلال البريطاني الذي جاء ذكره في (الفصل الأول: أحياء)، تتقسّم مدينة بغداد إلى ما يقرب المائة محلّة، وقد كانت مقسّمة من ذي قبل إلى ألف مما كان يعرف بـ (العكد)، حيث تنوعت أسماءها بأسماء الشخصيات البارزة فيها آنذاك، أو العوائل الأولى التي استوطنتها، أو أضرحة الأولياء ومراقدهم. فمن الأحياء التي انحصرت في جانب الرصافة، بين الأعظمية والكرادة: (باب الآغا، الحيدرخانة، صبابيغ الآل، الصابونجية، سوق حنون، فضوة عرب، أبو سيفين، خان لاوند). وبعد الحديث عن (الحيدرخانة) وجامعه الذي كان يمثّل برلماناً شعبياً، و (الصرافية) المرتبط في الذاكرة بالجسر الحديدي، و (باب الشيخ) الذي يستيقظ على نداءات الباعة وصخب السوق، و (مرقد الشيخ عبدالقادر الكيلاني) ومزارات السياح إليه وتطفّل الباعة عليهم، و (سوق الشواكة) ولسع روائح التوابل المختلطة بالريحان، و (خان السمك) المحاصر بأعين الأسماك البرّاقة، و (خان اللحم) المقدّرة لحومه مالياً بما تملكه النساء في محافظهن الجلدية الصغيرة، يقول الكاتب في نبرة أسى: “ومنذ منتصف الستينات وقبله بقليل، امتد العمران الحديث ليقضم أطراف المدينة وبساتينها. طال التشويه ذاكرة الأحياء البغدادية وتقاليدها، وانتشرت ظاهرة تشييد العمارات والشقق السكنية، فانبعثت أحياء جديدة انتفت فيها ملامح الحياة البغدادية، إذ أن ثمة اكتساحاً ديمغرافياً بلا هوية ساهم في خروج المدينة عن ذاتها، فولدت المدينة الحديثة، بيت إثر بيت، وشارع إثر شارع، حتى قامت مدينة مغايرة على تخوم المدينة القديمة وماضيها”.