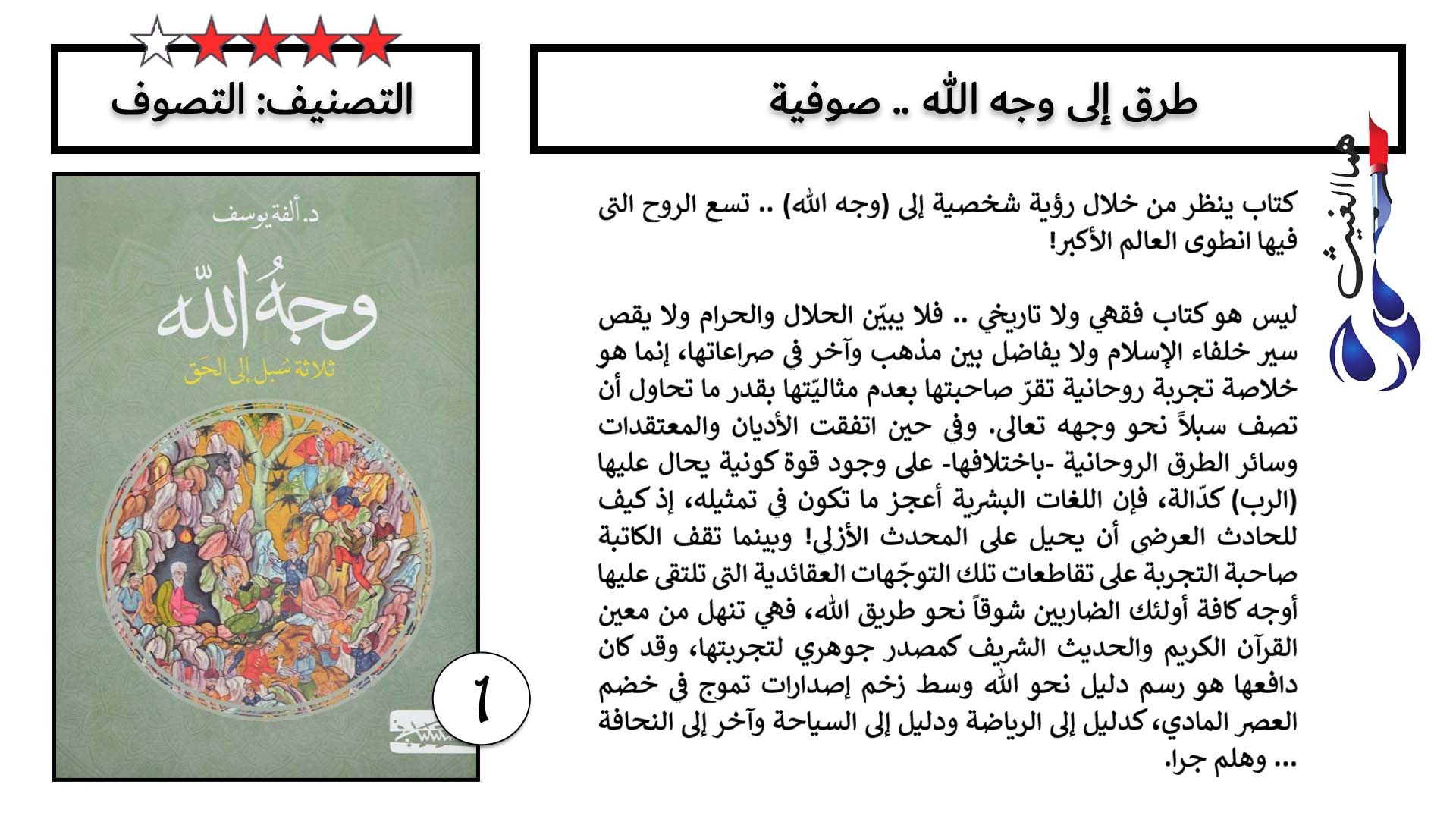

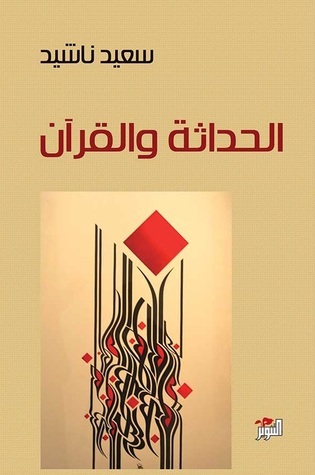

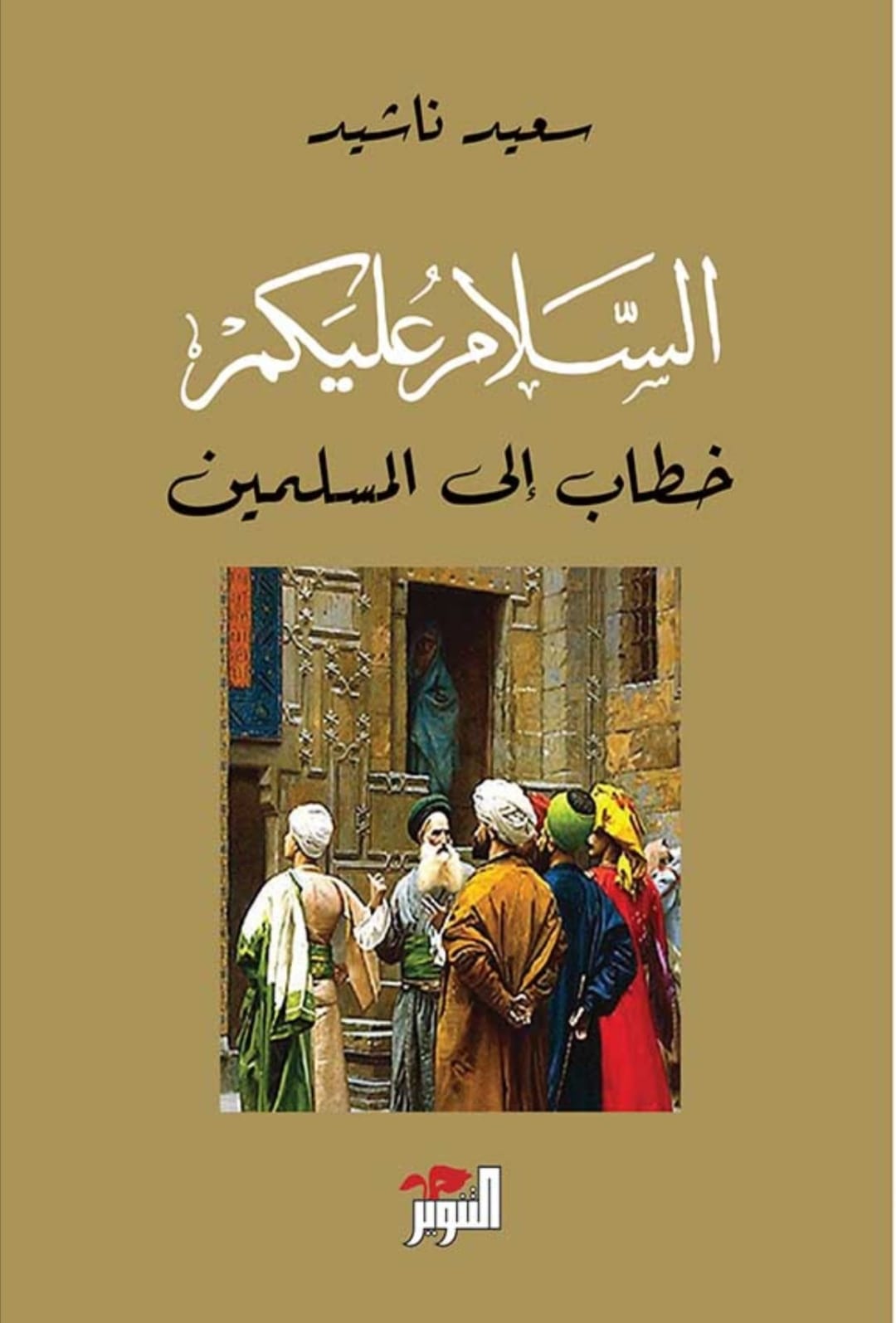

كتاب يقرأ النصوص الدينية براوية أخرى .. بل بالأصح يكسر التقليد ليعيد قراءة تلك النصوص بعين تخترق شعاع الموروث من التفاسير بغية تحليل أضوائها، لتسفر في النهاية عن تأويل متعدد الأطياف وعلى مدى أكثر رحابة. كذلك، يبحث الكتاب من منظور فلسفي عدد من القضايا الجدلية المتباينة الآراء في الدين الإسلامي كما جاء في عنوانه الفرعي (مقاربة تحليلية نفسية). ومن الجميل -بل من دواعي الاعتزاز- أن تُبث تلك النظرة المختلفة للنصوص بـ (عين أنثوية)، كما تقول الباحثة الأجمل د. ألفة يوسف: “التصوف أنثوي الأصل”، والتي تؤكد في تقديمها للكتاب على توجيه الاهتمام نحو أحد وجوه الخطاب الديني: “وذلك بمساءلة أحاديث الرسول ﷺ بالبحث في بعض أبعادها الروحانية النفسية”. وتكمل “ولا تدّعي قراءتنا لبعض الأحاديث أو آليات القرآنية تحديد معان قصدها الله عز وجل والرسول ﷺ فنحن نقرّ بضياع المعنى الأصلي للقول. إننا نود فحسب أن نجسّم القدر البشري بأن نقول قولنا مسقطاً على قول آخر”.

وللتعريف بالباحثة د. ألفة يوسف، تذكر شبكة المعلومات بأنها كاتبة وباحثة وأكاديمية تونسية تخصصت في اللغة العربية واللسانيات، وذاع صيتها بالجرأة التي تناولت فيها الموروث الديني، مقارنة وتحليلاً وتمحيصاً، بصبغة حداثية، لا سيما من خلال المفاهيم والمعاني والدلالات لدى جمهرة العلماء والفقهاء والمفسرين. وقد حصلت على درجة الدكتوراة في أطروحتها (تعدّد المعنى في القرآن الكريم).

تندرج مواضيع البحث في فهرس الكتاب تحت أربع فصول رئيسية أسردها أدناه، وقد تربّع الفصل الرابع على جلدة الكتاب الأولى كعنوان له. قد تكون هذه لفتة لمّاحة لما للحديث المعني من تحفظات ومساجلات، بين مؤيد ومعارض وتأكيد وتشكيك!.

-

- محنة الغياب

- بين حرفية القانون وروح القانون

- لا إله إلا الله

- ناقصات عقل ودين

يحظى الكتاب بثلاث نجمات من رصيد أنجمي الخماسي، والذي أعرض في الأسطر القادمة ما ورد فيه من حصافة الرأي وبُعد النظر ما علق في ذهني منه بعد القراءة، وباقتباس في نص زهري (مع كامل الاحترام لحقوق النشر) كما يلي:

- تسبر الباحثة النفس البشرية في مبحث (وهم الجمع) لتتشعب في رأيها حول ما تداخل بها من أمور! فترى أن التهديد الوارد في سورة الهمزة (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) يلحق بمن جمع المال بغية الخلود في الحياة أو كمنجى من الموت، إذ أنه لا يشمل كل جامع للمال. غير أن البخيل الجامع للمال و(الدونجواني) زير النساء، لا يتمتعان فعلاً بما يحصدان! بيد أن حاجات النفس البشرية لا تكتفي بالإشباع بل تطالب بالمزيد، فتمضي الحياة من غير حياة .. وكما جاء في الحديث: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ). ثم تستطرد الباحثة لتؤكد أن محاولة الإشباع تتنافى مع شرط النفس البشرية القائم أصلاً على الافتقار، وهذا الافتقار لا يمتلئ إلا بموتها. وتستشهد بالواقع الذي يسعى فيه الإنسان سعياً نحو إشباع حاجة ما، حتى إذا فرغ منها انقلب يسعى إلى حاجة أخرى .. وهكذا دواليك!. غير أن سعار الحضارة المادية قد أغرق المستهلك بمنتجات خلقت لديه حاجة، في حين لم تكن لديه حاجة عندها في الأصل. ثم تعرّج الباحثة في لغة صوفية إلى جوهر النفس القائمة على العطاء لا الأخذ. أليست عملية الشهيق التي في أصلها تهب الحياة، تؤكسد الجسد لتميته شيئاً فشيئاً؟ لهذا، لم يكن للنبي الأكرم ﷺ أن يقبل بالمساومة على رسالته لما فيها من تبليغ وعطاء، على الأخذ من متاع الدنيا بما فيها من ملك وشرف، عندما مالئه عمه ومن ورائه قومه القرشيين.

- في استنباط روحاني لمعنى الإيثار، تنظر الباحثة للحديث الشريف (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ) من زاويتين في مبحثها (الخروج من الأنا)، فترى كما نرى جميعاً أن (الحب) الأول يعود على المؤمن فيعطي لأخيه شيئاً مما يحبه هو لنفسه، غير أنها تتفرد لترى أن (الحب) الثاني يعود على الأخ (الآخذ) فيعطيه المؤمن ما يحبه هو، غير مشروط بحب المؤمن (المعطي) للشيء ذاته. ثم تختم: “وبهذا المعنى لا أُسقط على الآخر تصوري للأشياء ولا أفرض عليه ما أحب، بل أصالح صوت الآخر فيّ، عساني أصل إلى صوت الآخر فيه. فيكون العطاء بلا هدف ولا انتظار ليّ جزاء”.

- رحمة الله تتجلى في معان خفية، كما هي رحمة تجليه كـ (غيب) في نفوس المؤمنين به، فما ترتكب النفس من ذنوب وما تقع فيه من معاصي قد تهون عمّا لو كان الله يتجسد حقيقة أمام الناظرين، وكما جاء وعيد الله لحواريي عيسى عليه السلام حين أجابهم في طلب المائدة، إذ قال تبارك وتعالى: “قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ”. تتجلى هذه اللطائف في البحث المعنون بـ (لا ضامن لوجود الله).

- من الخير المأمول للإنسان -والمذنب تحديداً- أن يُنظر له في جوهر القانون بدلاً من تطبيقه حرفياً عليه. جاء مبحث (روح القانون) ليتجاوز آليته إلى أصله، فما كان تحريم الزنا لفعل الزنا، بل لعلة اختلاط الأنساب وشبهة إتيان المحارم، وجاء تساهل النبي الأكرم مع من قضى حاجته في جوف المسجد لاعتبارات الخلفية الأعرابية المنتسب لها أو لخلل عقلي ما، مادام أن إراقة الماء وتطهير الأرض مستطاع إليه سبيلا. قد يترافق مع تطبيق القانون تعميق شعور المذنب بذنبه، غير أن روح الدين ما جاء لهذا، بل لتوطيد قيمة التبصر والتوبة، في ديناميكية يومية مادامت الحياة.

- وعن استنكار أبو ذر دخول المؤمن الجنة بكلمة التوحيد (وإن زنى وإن سرق) ومناكفة الرسول ﷺ له بـ (رغم أنفه)، تقول الباحثة في بعد نظر: “إن موقفي الرسول وأبي ذر من القانون مختلفان، الأول يرى القانون وسيلة نسبية لتنظيم العلاقات الاجتماعية والثاني يرى القانون مقياساً لتقييم الذات البشرية. الأول يكتشف بواسطة القانون أنه مختلف عن الآخر والثاني يحكم على الآخر لأنه مختلف عنه”. هكذا تتطرق الكاتبة في (الطمع في موضع الله) عن استفزاز القانون للإنسان حتى ينحّي الطمع في أعماقه بالله خالصاً له دون الآخر، فما هو سوى أحد اثنين، مختلف عنه وغير مخوّل للحكم عليه.

- وللباحثة نظرة موضوعية في (نسبية القانون)، فهي “متحولة” حسب تعبيرها وإن كانت إلهية!. تضرب مثالين في الخمر وتعدد الزوجات، إذ أن أحدهما مباح في دين سماوي ومحرّم في آخر. قد يثير هذا الرأي الجدل في اعتبار تعرّض اليهودية والمسيحية للتحريف، إلا أن القرآن الكريم يؤكد تحريم ما كان حلالاً لهم كعقاب في أحد الأمور التي يقول فيها عزّ من قائل: “فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا”. من يدري؟! لعل تحريم الخمر على المسلمين -والذي نزل منجّماً- قد جاء كوسيلة ردع لتجاوز بعضهم في الشراب، ومن ثم السكر، ومن ثم اعتداء بعضهم على بعض!. وعند ختام هذا المبحث تتساءل الباحثة بموضوعية: “ألا يجوز أن يكون ظلم الإنسان لنفسه منشئاً لحدود القانون”؟

- لا تنكر الباحثة الفضيلة الاجتماعية للصدقة على الفقراء، غير أنها تلفت الانتباه إلى البعد النفسي لها “الذي يجعلها نعمة للمتصدق بل ضرورة لصحته النفسية. لذلك حدد الرسول أفضل الصدقة بأن يتصدق الإنسان وهو صحيح حريص يأمل الغنى ويخشى الفقر، ذلك أن في كل عطاء تذكيراً بالافتقار الأصلي بل وسماً له. أليس من الغريب أن يتفشى السرطان في عصرنا الحالي؟ وما السرطان؟ أليس تكاثراً غير عادي للخلايا؟ أليس جمعاً ومنعاً؟”.

- تختم الباحثة مبحث (من مودة الاختلاف إلى غيرة المطالبة) بقول حكيم، بعد التطرق إلى التراشق الذي صال زمن الرسول وجال بين الرجال الذين توخوا تضخيم حسناتهم على النساء في الآخرة كما فُضلوا عليهم في الدنيا بضعف الميراث، والنساء اللاتي توخين تقليص سيئاتهن عن الرجال لتلك الفضيلة (إن صحّت)، وبعد الاستشهاد بالآية الكريمة “وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ”، فتقول: “إن نهي الله عن تمني كل جنس موضع الآخر وتأكيده اختصاص كل منهما بموضع مخصوص، إنما هو نهي ينشد إقصاء التقابل القائم على الصراع ليحل محله الاختلاف القائم على السلام”.

على هامش التحليل السابق، يبدو ظاهراً أن النصوص الدينية التي استقت منها الباحثة مادة كتابها الأساسية، قد تخطّفها القوم من قبل بالكثير من التفسيرات والتأويلات والآراء لتقف عندها منذ ذلك الحين، غير أن فلسفة الباحثة في تعاطي النصوص قد اتخذت طابع البحث الذي تتسم به الفلسفة الغربية، وما يتبعها من نقد موضوعي عقلاني تنويري قد لا يروق للكثير من الأصوليين!. يُذكر أن الباحثة قد أصابها شيء من غبارهم حين أثاروه ضدها وضد رؤيتها غير التقليدية لبعض النصوص.

رغم ما سبق، فإن البحث لا يخلو من إشكاليات -في رأيي الشخصي- والذي قد يعود في المقام الأول إلى إبهام البعد الفلسفي لبعض المباحث المطروحة، فضلاً عن صعوبته بطبيعة الحال!. وإن كنت أحظى بمساحة لتعليق مقتضب، فأورده كما يلي:

- تتطرق الباحثة في مبحث (لا إله إلا الله) إلى مظاهر شرك ثلاث، منها (الصورة إله) حيث تتحدث فيه عن مرحلة المرآة وتجسيم الصورة التي يتفرع منها وهمين: وهم المعرفة ووهم المقدرة!. لقد أعدت القراءة مراراً وتكراراً، غير أن المعنى بقى مستعصياً على الفهم الذي أوتيته.

- على قدر الحماس جاءت الخيبة في استيعاب مقاصد الباحثة في المبحث الأخير (ناقصات عقل ودين)!. لم أكن على ما أوتيت من (عقل) لأفرّق بين ما عنته الباحثة في ثنائية (الدين الذكوري و الإيمان الأنثوي)، وما لفّ لفهما كـ (الشوق وعقدة أوديب، القوامة والأضلاع، الحجاب والانشطار، الواقع والواقعي، الصمت والموت، الحيامن والبويضات)!. ولا أدري ما سر (حشر القضيب) في أوضاع بلاغية بين تلكم الغياهب من القول!!. وبصرف النظر عن مدى استيعابي لمبررات (حديث النقصان) الواردة بقلم الباحثة، فما يمليه عليّ عقلي أكثر قبولاً في رفضه بجملته، إذ أنه:

- كفطرة: الدين جاء منساباً مع الفطرة البشرية السوية، وعليه، فإن التفسير لا بد وأن يأتي منساباً بالمثل. إذ لا يُعقل أن حديث الدين للبشر -في حكمته وبيانه- يستلزم هذا الالتفاف اللغوي والتشابك الفلسفي لتفسيره وتبريره، بل عليه أن يطرق القلب والعقل معاً بسلاسة نابعة من صدقه! لا يدل هذا التعقيد من تفسير الحديث سوى بطلانه!

- كخلقة: يخلق الله المرأة بالطبيعة التي شاء لها أن تكون عليها، ثم -كما يكاد القوم أن يقولون- يعيب خلقها الناقص! “سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ”.

- كمنطق: (عن نقصان الدين) لقد أمرها الله بالصلاة والصيام فأطاعت، فهي كاملة الدين، ثم أمرها بعدم الصلاة والصيام بعذر شرعي فأطاعت، فهي كاملة الدين! و (عن نقصان العقل)، فهل الوسم به جاء (بالعموم) لعدم انخراط المرأة العربية في المعاملات التجارية (بالخصوص) زمن النزول؟ وهل كانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها استثناءً عن قاعدة النقص وقد كانت (سيدة أعمال) آنذاك؟ سينبري المتهافتون لتأكيد عدم اشتغال السيدة خديجة شخصياً بالتجارة، بل تشغيلها عن طريق رجالاً كان (محمد) أحدهم! حسناً، وماذا عن حيضتها التي لولاها لما أنجبت للنبي (زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وإبراهيم) ومن قبل (هند وهالة) لزوجها الأول و (هند) لزوجها الثاني؟ فليتبارى القوم لإتحافنا ودفع شبهة النقصان عن نساء النبي إذاً دون غيرهن من النساء وكأنهن لم يكنّ إناثا (مع كامل إجلالي لهن) .. والله المستعان.

- كدين: إن الباحثة القديرة قد اجتهدت وأسهبت في تفسيرها الصوفي (العميق في معناه العويص في فهمه)، ليس لإنكار الحديث، بل بغية نفي انتقاصه لشأن المرأة رغم صراحة الوسم بالنقص!. وبعيداً عن محاولات الترقيع الجادة والعرجاء معاً في نفي الانتقاص أو التخفيف من وطأته، فإنني -وبكل ما أوتيت من عقل كامل ودين قائم على الفطرة السوية- أرفضه رفضاً قاطعاً .. وإن كان لا يصح في إنسانية المرأة، فإنه أبشع من أن يُنسب إلى نبي أرسله الله رحمة للعالمين، بل وأشد تطاولاً في تكريم الله للإنسان وخلقه في أحسن تقويم، بل لا يستوي وعدله الذي ساوى به بين الجنسين في التكليف والجزاء!

أحجية على المتهافتين فكّ طلسمها: عجباً كيف يجري (كامل العقل والدين) جري الوحوش في البرية لجمع مهر (ناقصة العقل والدين) .. ليست لواحدة، بل لـ (مثنى وثلاث ورباع) والذي قد يكون قنطارا!!! وهنا حُق لي أن أتساءل على (قدر كمال عقلي وديني): أيهما الناقص؟ وهل تهافت الكامل على الناقص فضلاً عن بذل المال له، وقد علم بنقصه مسبقاً، سوى دليل دامغ على (نقصان عقله ودينه)؟

في إيجاز .. ((أنا امرأة كاملة العقل والدين)) .. وحسب!

قد تعذرني الباحثة الفاضلة إن تعذّر عليّ الفهم .. فإنما هي تكتب بلغة صوفية لا يفهما إلا أتباع ابن العربي، أما أنا فعلى الشطآن .. أو حولها أدندن!.

وكما أكرر دائماً: (أي كتاب لا يقود إلى كتاب فهو أبتر). تستعرض صفحة المراجع قائمة من الكتب العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الكتاب، غير أن ما لفت انتباهي هو كتاب (تفسير التجويد والتنوير) للفقيه محمد الطاهر بن عاشور، وكتابي (تعدد المعنى في القرآن) و (الإخبار عن المرأة في الكتاب والسنة) للباحثة، حيث تطرّقت الباحثة لهذه الكتب تحديداً في مقابلة تلفزيونية أجريت معها، حضرْتها بشوق. أما مكتبتي الجوداء، فتحمل كتابان آخران للباحثة، هما: (حيرة مسلمة: في الميراث والزواج والجنسية المثلية) و (شوق: قراءة في أركان الإسلام) .. وهما على قائمة القراءة.

حوى الكتاب عدد من الأخطاء المطبعية، ألتقط منها حسب ترتيب الصفحات ما يلي:

- ص9 المصادرة الإيمانية: المصادر / ص9 امتلكا للحقيقة: امتلاك / ص17 لنّ جوهر حياتنا: لأن / ص17 أتى رقم (15) في نهاية الفقرة الأولى من غير توضيح له في الحواشي / ص22 المؤمن لخيه: لأخيه / ص25 لا إلاه: إله / ص28 في عديد الحروب والفتن: في عديد من الحروب والفتن / ص29 مثل للأسباب الكسيرة: مثلاً للأسباب الكثيرة / ص39 ولكلحيرة: ولكل حيرة / ص38 استجابة لعلمات: لعلامات / ص49 سواء أتجسم: تجسم / ص65 نفي الاختلف: الاختلاف / ص65 الءشعار: الأشعار / ص66 موضوع اللوعي: اللاوعي / ص69 صحيح البخاريو / ص82 من خلل: خلال / ص97 ليس لي موضوع: لأي / ص99 فل صلة: فلا / ص129 فقدان القضية: القضيب / ص29 الحاحة: الحاجة.

- تكررت كلمة (الذى) والصحيحة (الأذى) في صفحات: 102, 103, 104, 105 / وتكررت كلمة (الماء) والصحيحة (الإماء) في صفحتي: 102 و 104.

في عجالة -وعلى سبيل النقد الأدبي- فإن هذا الكتاب النافذ:

- واضح اللغة إجمالاً باستثناء ما يشوبه من صعوبة، لاستخدام بعض المفردات والتعبيرات اللغوية غير الدارجة. على سبيل المثال، استخدام تعبير: (ما لا ينقال / الذي لم ينقل / يمكن أن ينقال / لا يمكن أن ينقال / التي لا تنقال / ما ينقال وما لا ينقال)، وقد درج عادة استخدام تعبير (يُقال / تُقال / ما يُقال / ما لا يُقال)، فبدت التعبيرات المستخدمة غير مألوفة إلى حد ما.

- متناغم الإيقاع في سرد الأفكار حول موضوعاته المختلفة، وعلى طول الكتاب.

- محرك في أسلوبه الأدبي لعاطفة القارئ ومحفزّ لنظرته التحليلية نحو النصوص الدينية، من خلال إعادة قراءتها قراءة مغايرة واستنباط ما بين سطورها، وإعمال العقل حول ما أثير من شبهات دينية حول بعض القضايا وما تضارب حولها من آراء. غير أن الأسلوب في بعض جوانبه لم يعكس المعنى الصريح لفلسفة الباحثة، والذي قد يعود لطبيعة علم الفلسفة وما يكتنفه من غموض، وأفكار تنغلق على غير المختصين!.

- جيد الخيال في إيراد بعض الأمثلة لتوضيح فكرته، مثل الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعلوم الفكر الحديث.

وقبل الختام أقول: يأتي إهداء الباحثة في مقدمة الكتاب ليلمس جانباً من قلبي قد أصابه قبس من نور الغيب .. من حيث أدري أو لا أدري .. “إلى كل من احتار بين الرضا بالغيب والشوق إلى التجلي”.

فلنسمح:

للإبداع أن يحرّضنا .. بقتل القديم بحثاً، كخطوة أولى نحو التجديد

وللاستكشاف أن يبصّرنا .. في رؤية الواقع بأعين جديدة، لا الانتظار على وهم الرحيل لأرض جديدة

وختاماً، لي أن أوجه سؤالاً: د. ألفة يوسف .. أين أنت من الساحة العربية؟!.

مع وافر الاحترام والتقدير

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

من الذاكرة: جاء تسلسل الكتاب (35) في قائمة ضمت (105) كتاب قرأتهم عام 2020 تتضمن تسعة كتب لم أتم قراءتها، على الرغم من أن العدد الذي جعلته في موضع تحدٍ للعام كان (100) كتاب فقط! وهو رابع كتاب اقرأه في شهر يونيو من بين واحد وعشرين كتاب .. وقد حصلت عليه من معرض للكتاب في إحدى المدن العربية في نفس العام ضمن (90) كتاب تقريباً كانوا حصيلة مشترياتي من ذلك المعرض.

لقد كان 2020 عام الوباء الذي جاء من أعراضه الجانبية (ملازمة الدار وقراءة أكثر من مائة كتاب)! لم يكن عاماً عادياً وحسب .. بل كان عاماً مليئاً بالكمامات والكتب.

وفي هذا العام، دأبت على كتابة بعض من يوميات القراءة .. وعن هذا الكتاب، فقد قرأته في شهر (يونيو)، والذي كان من فعالياته كما دوّنت حينها:

حافل بالقراءة وبإعداد مراجعات الكتب المقروءة .. مع استمرار الحجر الصحي.

تسلسل الكتاب على المدونة: 69

يا هما أو مها او هما معاً .. أنتي قارئة نادرة الوجود إذا انكِ لا تقرأين فحسب، بل تقرأين بكل ما أوتيتِ من عقلٍ وتدبر وتفكر وتحليل واستخلاص للأفكار والمفاهيم وربطها ببعضها وعرضها بأسلوب شيق ومقارنتها مع ما لديكِ من زخم معلومات سابقة إثر قراءةٍ لعشرات الكتب والمقالات، ولا تخجلين من عبارة “لم أفهم” وهذا فيه حرصٌ كبير على أداء أمانة .. أنتِ من أمنتها لنفسك بعرض المحتوى بكل شفافية ووضوح وعدم التحريف والتزوير بغية نشر أفكار خاصة بكِ

لا شك تملكين وقتاً طويلاً لمثل هذا الأمر وأنا بيني وبين نفسي كيف لإنسان عنده كأي إنسان مهام حياتية والتزامات إنسانية، وسواء أكان الإنسان متزوجاً أم لا، أكان عنده أبناء أم لا، بجميع الأحوال لديه التزامات ومشاغل في الحياة قد تعيقه عن قراءة وتمحيص العديد من الكتب قراءةً يندر من يقرأ مثلها في زماننا الحالي

بالنسبة للكتاب أرى بأن أقرأه كاملاً لأنني مهتم بأي موضوع يتعلق بالرجل والمرأة من الناحية الشرعية وخاصةً إذا كان كتاب يتحدث عن مسألة التعدد.

كنت قد استطولت الملخص وبعد لحظة تفكير بأن القراءة هي أخذ الخلاصة من ساعات بالبحث والتفكير والكتابة والتدقيق للكاتب وشعرت كم من الوقت والجهد أخذ منكِ هذا الملخص قررت أن أقرأه في النصف ساعة المخصصة للغداء في المصنع الذي أعمل به.

شكراً جزيلاً استاذ محمد على الإطراء. وكما تفضلت .. لا بد للقارئ من أن يكون مخلصاً لما يقرأ، وإلا ما الفائدة؟ وعن الوقت المخصص للقراءة ومن ثم كتابة المراجعة، ورغم الالتزامات وأمور الحياة، فاعتدت أن أخصص الوقت الأكبر لهما، لاسيما القراءة .. قد يكون للعادة دور، فأنا قارئة منذ الصغر.

الكتاب ينظر للنصوص الشرعية من منظور صوفي والذي قلما يأخذ به عامة الفقهاء وعلماء الدين، لما للتصوف والفلسفة من (شطحات) كما يرون. الكتاب يستحق القراءة لكنك قد تحتاج لإعادة القراءة للتحقق من المعنى وإدراكه.

لديك الهمة في استغلال وقت الراحة المخصص أثناء العمل للقراءة .. ما شاءالله .. عظيم.