كتاب قصير نسبياً لكنه ينبش بعمق آثار حضارة سابقة على ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) بأربعة آلاف عام .. حضارة يصح القول معها: (حضارة اليونان هبة حضارة بابل وآشور)، إذ ما كان لليونان من مجد، يعود في أصله لتلك الحضارة الأكثر عراقة .. أو في قول أكثر إنصافاً: ليست سوى امتداد لها!. غير أن الكتاب في مقارنته لحضارة الرافدين بحضارة النيل يظهر متحيزاً للأخيرة، المقارنة التي تطرح سؤالاً جانبياً: هل كان الكاتب فعلاً .. أم المترجم؟

إنه الطبيب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون (1841 : 1931) الأشهر في علم الآثار وعلم الانثربولوجيا لاسيما في حضارات الشرق، والتي لا تزال مؤلفاته (الحضارة المصرية) و (حضارة العرب) و (حضارة العرب في الأندلس) و (حضارات الهند) و (سيكولوجية الجماهير) بالإضافة إلى الكتاب بين أيدينا، تحظى بمكانتها ضمن المراجع العلمية الأولى في نطاقها. عُرف عنه تمجيده للحضارة العربية-الإسلامية لاسيما في عصرها الذهبي، والإقرار بفضلها على العالم الغربي.

يعرض فهرس الكتاب ثمانية أبواب رئيسية -أعرضها كما يلي- تندرج تحتها عدد من المباحث ذات الصلة:

- الباب الأول: البيئة والجنس

- الباب الثاني: تاريخ آشور وبابل

- الباب الثالث: اللغة والخط والأدب

- الباب الرابع: العلوم والصنائع

- الباب الخامس: النظم السياسية والاجتماعية والأخلاق والعادات

- الباب السادس: المعتقدات الدينية

- الباب السابع: فن الإنشاء والعمارة

- الباب الثامن: النحت والتصوير الملوّن والفنون الصناعية

يحظى الكتاب بثلاث نجمات من رصيد أنجمي الخماسي، والذي أسرد في الأسطر القادمة ما علق في ذهني منه بعد القراءة، وباقتباس في نص أثري (مع كامل الاحترام لحقوق النشر) وقد جاء في ترجمته بالإنجليزية بعنوان (The Civilization of Babylon and Assyria – By: Gustave Le Bon):

ملاحظة: يرد تعليقان في نص أزرق لا يعبّران سوى عن رأيي الشخصي.

- يعتبر مترجم الكتاب أن دراسة التاريخ القديم هي أقرب إلى دراسة الأديان، كما كانت أوروبا تتعلم الإنسانية من خلال علوم اليونان والإغريق، والتي لا تزال كلمة (الإنسانيات) تُطلق على الكليات المعنية في جامعاتها حتى اليوم. غير أنه مع التعرف على الحضارة الإنسانية بما فيها من رقي وثقافة وتمدن تبعث على التفاؤل بمستقبل واعد “يكشف أيضاً عن المأساة البشرية .. مأساة الفقر والظلم اللذين عانتهما جماهير الأمم من استبداد الطغاة والمستبدين. اعتبر مثلاً كلمة (مسكين) التي يعرفها الباريسيون في عصرنا الحديث بمعناها العربي، معنى الذلة والحقارة والفقر بل العجز، فإن هذه الكلمة كانت تدرج على ألسنة البابليين منذ أربعة آلاف سنة، أي قبل الميلاد المسيحي بنحو ألفين من السنين بهذه المعاني أيضاً. وهنا مغزى يجب ألا ننساه”.

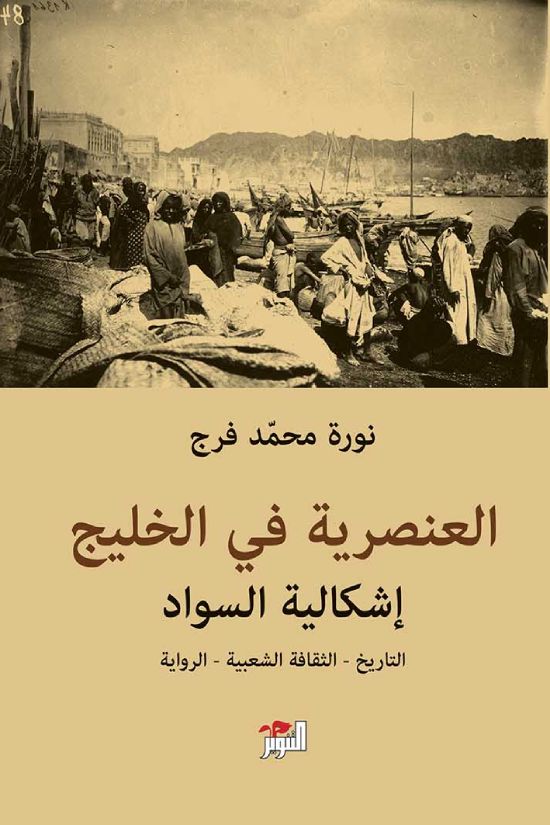

- على الرغم من أن الخير والخصب والرخاء الذي فاض به نهري دجلة والفرات لم يقل عمّا جاد به نهر النيل، إلا أن “هذين النهرين الأسيويين ليس لهما ما للنيل من النظام والقوة، لأن فيضانهما لا يأتي بطريقة دورية ثابتة، ولأن قوة جريانهما ليست متساوية”، إذ يندفع دجلة اندفاعاً يعوق الملاحة، وينحدر الفرات بشكل ينشر معه المستنقعات التي تحيل المنطقة إلى مكان غير آهل للسكنى!. هكذا يقول لوبون ابتداءً في (البيئة والجنس).

- سعى البابليون جاهدين في زراعة السهول الشاسعة في أرض العراق وشبه الجزيرة “على أن معظم أرض ما بين النهرين اليوم ليس إلا صحراء اندفنت في جوفها بقايا المدن القديمة فصارت آكاماً وتلالاً وكثبان ورمال، فلا ترفع التراب عن وجه هذا السهل الفخم حتى تتجلى لك من تحته عظمة تلك المدن التي كانت فيما مضى زاهرة عامرة. وما من يوم يمر إلا ويتحف العالم بشيء جديد من الشواهد على مجد تلك المالك الغابرة “.

- كانت أشجار النخيل تعتبر الثروة القومية في بلاد بابل، الأمر الذي دعى الشاعر الفارسي (سترابون) نظم أبيات ذكر فيها ثلاثمائة وستون طريقة للانتفاع بها. يستمر لوبون ويقول: “ثم أن البابليين كانوا يستعملون زربت السمسم (سيرج) بدلاً من زيت الزيتون. وكانت سهول بابل مملوءة من النخيل وجلّه مثمر، وكانوا يقتاتون ببعضه ويستخرجون من الباقي عسلاً وخمراً”.

- لم يضن البابليون والكلدانيون بالمال والجهد للنهوض بأرضهم، “وهكذا كانت أرض الجزيرة القلب الذي يخفق بحياة العالم القديم. ثم إنها كانت من الوجهة الجغرافية مركزاً وسطا تتجه إليه كل العيون، حتى صارت في نظر القدماء مهد الجنس البشري. ولذلك كان هذان النهران من أهم الأسباب لاستبقاء هذا المقام. ولأنهما كانا غير كافيين لري كل هذه الأراضي، اضطرت الأيدي العاملة إلى استيفاء ما لم تستكمله الطبيعة بتلك الأعمال العظيمة التي لا تزال تدهشنا آثارها”.

- وفي الحديث عن الأمم والأعراق وخليط الأجناس “ومما يجب التسليم به هو أن الكلدانيين من أقدم شعوب العالم. فبلادهم أخت مصر الكبرى، والكتب العبرية والتواتر يؤيدان أن كلدة كانت أقدم بلد معمور، وأنها مهد الجنس البشري. فهناك تبلبلت الألسن، ومن هناك خرج إبراهيم وآشور وهما أصل الأمم السامية”.

- في الوقت الذي يشكك فيه الكاتب بالأساطير الواردة في كتابات هيرودوتس وديودورس وسترابون والتوراة، يجد نفسه أمام حوادث لا تقل في خزعبلاتها عن سابقيها، وعلى رأسها سيميراميس “هذه الملكة البديعة الحسن، الكاملة العقل التي فتنت الناس وأخضعت الشعوب وأنشأت المدن التي لا مثيل لها، وأقامت القناطر على الأنهر، وشقت الطرق في الجبال، والتي كان موتها كمولدها عجيباً مدهشاً. وذلك التاريخ الذي سحر العقول من خلال القرون مازال يحتفظ لها بكرامتها العتيقة على رغم الاكتشافات العلمية الحديثة التي أثبتت خزعبلة قصتها. ويستحيل الآن أن نصدق تلك الخرافات التي رودت فما مضى عن سميراميس، بل من الصعب أن نصدق أنه كان لها وجود وشخصية على الإطلاق”. فمما كان يروى أن: “ما كانت سميراميس سوى ابنة رجل آدمي من معبودة سماوية أرادت أن تستر زلتها عند ولادتها فتركتها في الصحراء حيث كان يغذيها سنة كاملة سرب من الحمام، ثم التقطها الرعاة بعد ذلك فشبت ونمت وأصبحت فريدة بين النساء في الجمال”. تنسب الروايات إلى هذه الملكة من عظيم الأعمال ما جعلها توصي بالنقش فوق قبرها مقولتها الخالدة: “أن الطبيعة خلقتني امرأة، ولكن أعمالي ساوتني بأشجع الرجال. فلقد جلست على عرش نينوس الذي يمتد ملكه شرقاً إلى نهر هينامانيس وجنوباً إلى بلاد البخور والمر، وشمالاً إلى حدود بلاد الساس وسوجديان، ولم يتح لآشوري قبلي أن يرى البحار، أما أنا فرأيت منها أربعة لم يمخر عبابها أحد لبعدها. وجعلت الأنهر تجري حيث أريد في كل مكان نافع، فأصبحت الأرض كثيرة الخصب. وكذلك أنشئت القلاع والحصون المنيعة، وشققت حديدي في الصخر طرقاً، ومسالك لمركباتي لم تقع عبن حي حتى الحيوانات المفترسة على مثلها. ومع ذلك لم تمنعني هذه المشاغل من أن آخذ قسطي أيضاً من اللهو والحب”.

- في (الإمبراطورية الآشورية الثانية 1020 : 625 قبل المسيح) بلغت نينوى أوج مجدها التي شهدت في الوقت ذاته سقوط صولجانها تحت حكم بانيبال .. ابن آشور نفسه! لقد كان سقوطها مدوياً وتاماً وسريعاً، إذ لم تتمكن من الصمود في وجه الأمم التي تحالفت ضدها في مادي ومصر وبابل. وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف تفاصيل انهيارها الأخير والحزين “وكأن نينوى بعد أن انحلت وانسدل عليها ستار النسيان اختفت مرة واحدة من وجه الأرض، إلى أن قام معول المكتشفين يزعج رفاتها في قبرها”، فإن أقوال أنبياء اليهود التي “نمّت على شماتتهم بها وغيظهم منها وإنذارهم لها بشديد العقاب الإلهي” تحمل نبوءة ما لا سيما ما جاء على لسان ناحوم في (وحي على نينوى) إذ قال: “إني أقطع من بيت إلهك التماثيل المنحوتة والمسبوكة أجعله قبرك لأنك صرت حقيرا”.

- أما عن (الإمبراطورية الكلدانية الثانية 625 : 533 قبل المسيح)، فقد تسلّم مقاليدها ملك عظيم “فخور مملوء بالمطامع” هو (نبوخذنصّر)، وقد كان بلية على بعض الممالك الصغيرة، حيث “أخضع أورشليم وقضى على شعبها بالسبي”. وحين انتهى من الفتوحات واستراح، اتجه نحو تجميل مدينة بابل التي بلغت شأناً عظيماً من المجد والتحضر والتمدن والرفعة والفنون ما فاقت به مدينة نينوى. “فحقّ لهذا الملك العظيم أن يفاخر بأعماله، حتى أن التوراة أشارت إلى زهوه الذي بلغ به حد الجنون، وذكرت أن الله عاقبه على شر وره فسلخه دابة رعت الكلأ سبع سنين. ولعل منشأ هده الرواية يعود إلى شخصه وهو في إحدى نوبات جنونه”. وعلى الرغم من بعض اجتهادات الباحثين التي ترجح (نبوخذنصّر) بتحقيق وعد الله الأول في غزوه بلاد الشام وتدمير بيت المقدس وسبي بني إسرائيل بما يقارب ستمائة عام قبل الميلاد، نرى اللغو اليهودي يجعل من عاقبة أمره لديهم دليلاً على ما يشعرون به من عقاب الله وخزي مآلهم.

- يتساءل لوبون في (اللغة والخط والأدب) عن الكلدانيين القدماء الذين كانوا يفيضون ذكاءً وثقافة على شطي الفرات في الوقت الذي لم تكن تمتلك باقي الأمم فيه أي فنون أو علوم أو دين، ويعتنون بآثارهم المنقوشة على الألواح الطفلية التي تمكث الآن تحت الرمال!. وبينما يعتقد بأن جهود المكتشفين ستميط اللثام عن تلك الآثار، يرى “على أن المكتبة الوحيدة الى أسسها الملك آشور بانيبال في قمر قصر قويونجيك بنينوى تركت من لوحات الآجر كتلة لا تقل مساحتها عن مائة متر مكعب تكفي سطورها لتملأ ما لا يقل عن خمسمائة مجلد كل منها يحوي خمسمائة صفحة من القياس الكبير. على أن هذه النصوص لم تترجم كلها ولم تحلّ إلا رموز جزء قليل منها مكتوب باللغة السومارية الغامضة، لأن العلماء لم يقفوا تمام الوقوف بعد على أسرار هذه اللغة. وكانت كتابة الآشوريين والسوماريين والامم المجاورة في بلاد مادي وفارس وأرمينية على أسلوب خطي واحد هو الخط المسماري الذي سُمي كذلك لأنه على شكل المسامير والأركان مصفوفاً أفقياً أو عمودياً أو على شكل سنان الرمح”.

- يستمر لوبون حتى يتطرق إلى الشعر الغنائي الذي لم يهمله الآشوريون أسوة بغيرهم من الأمم، والتي كانوا يقومون بنظمها غالباً لتكريم الآلهة مع أنغام بعض المعازف. ومن تلك المقاطع واسعة الانتشار ما حملته مكتبة نينوى، يسردها لوبون كما يلي:

“اللهم الذي لا تخفى عليه خافية في الظلام، والذي يضيء لنا الطريق بنوره”

“إنك الإله الحليم الذي يأخذ بيده الخطاة وينصر الضعفاء”

“حتى أن كل الآلهة تتجه أنظارهم الى نورك”

“وهكذا رفعتك عظمتك إلى أقصى حدود السماء”

“فأنت العلم الخفاق فوق هذه الأرض الواسعة”

“اللهم إن الناس البعيدون ينظرون إليك ويغتبطون”

- ينتقل لوبون إلى (العلوم والصنائع) والذي يقرّ فيه بالمجهودات العظيمة لعلماء العصر الحديث بالنسبة للقدماء، غير “أنه لا يصح أن يغيب عن الأذهان أن فتح الطر يق الجديد أصعب كثيراً من سلوك الطريق المفتوح الممهد، وأن ما وفقت أيدينا إليه من روائع الاكتشافات ما كان ليتم لولا ما كان عليه ذلك الشعب الساذج من النشاط والعمل وحب التنقيب، حتى أنه عندما تجلت له السماء صافية ونجومها زاهيه متألقة أخذ يغوص في أعماقها ليهتدي إلى سر النظام العام الذي يسيّر هذا العالم”. وقد كان يقع إلى جانب قصور الملوك في بابل مراصد هائلة، يرصد بها الفلكيون حركة الكواكب ويتنبئون على وجه تقريبي بخسوف القمر وكسوف الشمس، ويرفعون تقاريرهم إلى ملوكهم. وقد وُجد مكتوباً على أحد الألواح المكتشفة “يا آلهة نابوت ومردخاي، اكتبي لملكنا وسيدنا التوفيق .. مدّي في أيامه وارزقي جسمه العافية وقلبه الرضا”.

- واستكمالاً لنبوغ الكلدانيين في علم الفلك، يذكر لوبون تقسيم السنة الشمسية لديهم إلى 365 وربع يوم، والسنة المركبة من اثني عشر شهراً، وتقاويمهم المخصصة بالأعياد الدينية وطقوس العبادة وتعاقب الفصول وبزوغ الكواكب وأفولها وأيام الحصاد والتقلبات الجوية. لم تكن تلك التنبؤات التي قامت على حسابات دقيقة جلّ ما شغل الكهنة، فقد استعملوا أساليب أهل بابل في الطلاسم والتنجيم. لقد اتخذوا من الصلة بين الكواكب والحوادث التي كانت تقع على الأرض ما يتكهنون بها بمصائر الناس، إذ توصلوا إلى العلم الخفي أو علم الغيب أو (الطالع) الذي أخذه عنهم فيما بعد الإغريق فالرومان ثم العرب وأخيراً أوروبا حتى اليوم. ثم يستشهد لوبون بما ذكره ديودورس الصقلي في هذا الجانب قوله: “إن الكلدانيين هم أقدم سكان بابل وكان مقامهم في الدولة كمقام الكهنة في مصر لهداية الناس الى عبادة الآلهة. فكانوا يقضون حياتهم بالتأمل في المسائل الفلسفية، ولهم شهرة لا تُجارى في علم التنجيم حتى كانوا يُخبرون بالغيب ويحاولون منع الشر وجلب الخير بوسائل لا تتعدى التطهر أو القربان أو السحر. وكان من ضمن وسائل عرفانهم الغيب العيافة أو (زجر الطيور). وكانوا يفسرون الأحلام ويعللون الخوارق، ولتضلعهم من معرفة أحشاء الضحايا كان الناس يعتقدون أن ما يقولون هو الحق”.

- يتطرق لوبون في (النظم السياسية والاجتماعية والأخلاق والعادات) إلى شكل الحكم في الحضارتين، “ففي بابل كان أقرب إلى رجال الدين منه إلى غيرهم، بخلاف نينوى التي كان صولجان الحكم فيها بيد الملك وحده”. ولطبيعة المملكة الشاسعة الأطراف تحت حكومة آشور، استدعى الأمر القبض على الحكم بيد من حديد، فلم يكتف ملك نينوى بالاستبداد، بل بالفتوحات أيضاً، ولقد كانت البلاد التي ضمها تحت سيطرته “كبابل وأرمينية وفينيقية وفلسطين” وثّابة ممتنعة “تأنف من ذل الخضوع لسواها” حيث كان توقفه عن شن الغزوات وإحكام السيطرة عليها “يفضي إلى انسلاخ بعضها، بل وإلى انتقاضها جميعاً، فتصبح آشور من جراء ذلك أثراً بعد عين”.

- ثم يتطرق إلى مشهد يؤصل للوحشية البشرية منذ الأزل، فيقول: “ولقد قابلنا فيما سبق بين وحشية نينوى ومدنية بابل وتقدير أهلها للفنون الجميلة. ثم توجد مسألة يجب ألا يفوتنا ذكرها وهي أن ما من شعب أمعن مثّالوه وكتّابه في التغني بوصف أفظع المذابح والعذابات كالشعب الآشوري، فقد كانوا يرصدون على لوحات الآجر عدد الرؤوس المقطوعة أو الأبدان المبتورة أطرافها أو صفوف الأسرى المربوطون ببعضهم بواسطة حلقات معدنية مثبّتة في شفاههم أو أنوفهم وهم وقوف في انتظار الملك الواقف أمامهم واضعاً قدمه على جبين أقرب أولئك التعساء إليه، منهمكاً في ابتكار نوع جديد من العذاب يصبّه عليه، أو يتناول قضيباً فيفقأ به عيني أسراه، بينما نرى على مقربة منه صفاً طويلاً من خوازيق مثبتة في أبدان غيرهم من الأسرى، وآخرين مطروحين على وجوههم مربوطة أرجلهم وأيديهم في أوتاد بينما يسلخ الجلادون جلودهم وهم على قيد الحياة. ولقد اهتم مصوّر هذه الفظائع الجهنمية بإيضاح هذا النوع الاخير من التعذيب لأن ذلك كان أحب من غيره لدى الآشوريين، فأظهر الجلاد وهو يشق بحد سكينه بعض الخطوط قبل أن يباشر عملية السلخ، كأنه لا يريد أن يشوه الكتلة اللحمية التي سبق بعد نزْع الجلد لتعليقها على أسوار القصر كتذكار نصر. وقد عثر المنقبون على لوحة حجرية فيها رسم ناتئ يمثل ملكاً وملكة ينعمان بتناول الطعام في ظل عريش في بستان وخلفهما الخصيان يروّحون لهما بمراوح الريش الثمين وها يتبادلان كؤوس المدام ونظرات الغرام، وأمامهما يتدلى من أحد الاغصان الوارفة رأس ملك أسير جاحظ العينين ما زالت الدماء تقطر منه”.

- وبعد هذا الوصف الدموي المثقل بالرعب والاشمئزاز، يحاول لوبون تلطيف الجو ما أمكن بالانتقال من أرض “هؤلاء الأقوام الساميين أقوياء الأبدان فطساء الأنوف” إلى أرض مصر الساحرة “عند ذلك نتذكر البون الشاسع بين هذا وبين جمال ورقة ملامح الرؤوس الفرعونية التي لم تكن تقل حُسناً عن رؤوس أجمل النساء وأجسامهن الرشيقة وقاماتهن النحيلة المياسة التي نرى رسومها على جدران السراديب والهياكل وهم منشغلون في عبادتهم الهادئة البريئة. وكذلك نذكر اشباح أولئك النسوة الجميلات التي يُزّين ظلام القبور في وادي النيل. نعم إن مصر كانت تفيض بأسمى مظاهر اللطف والبهجة منعكسة عن جمال نسائها، أما في ما بين النهرين فلا نرى شيئاً من ذلك لأن الآشوريين قلّما اهتموا بتصوير المرأة. على أن ما تركوه لنا مثّالو بابل عن صورها لا ينم إلا عن دمامة وجهها وكذلك ثيابها الطويلة السميكة السمجة كانت تخفي تقاسيم جسدها”.

- ثم يستمر في نفس الباب ويتحدث في (الأخلاق والعادات) عن أدق صور العناية بالشعر واللحى التي اتفق على عادتها جميع طبقات المجتمع الآشوري “فمن الملك إلى الأبقار، ومن الكاهن إلى الفلاح تظهر رؤوسهم كأنها خارجة تواً من دكان المزرين، ولم يكن يعوقهم عن الاهتمام بزينة شعورهم أي أمر مهما عظم شانه. وكانوا أحياناً يربطون شعرهم الكثّ بشُرط أو عصائب زيتية، أو يُمشطونه ليرتد إلى الخلف وينزل على القفا في صفوف منتظمة من الخصل المجعدة. وكذلك كانت لحاهم طويلة مجعدة تجعيداً محكماً كأنه بمكواة شعر. وكانت شعور ولحى الآشوريين والساميين تتشابه من حيث الكثافة و الجعودة الطبيعية بالشعر المسترسل”. كما أن ارتداء الحلي والتطيب بالعطور لم يكن حصراً على البابليات فقط، بل البابليين أيضاً. أما الآشوريين، فقد أظهرت النقوش ارتدائهم للأساور والأقراط والعقود. لقد كان هذا الشغف بالحلي الغالية موروث عن الساميين.

- وعن شريعة أخلاقية مخزية وإلزامية للمرأة البابلية تحديداً، يذكر لوبون أنه “كانت للبابليين شريعة مخجلة تحتم على كل امرأة بابلية أن تذهب مرة في حياتها الى معبد (فينوس-الزهرة) وتقدم جسدها الى أجنبي، وكثيرات من ذوات اليسار اللواتي يأنفن من الاختلاط بغيرهن، كنّ يُحملن الى أمام المعبد في مركبات مقفلة وهناك يجلسن وخلفهن العدد الكبير من الخدم الذين رافقوهن أما سواهن فكنّ يجلسن في الحظيرة المقدسة التابعة للمعبد، وبعضهن يجئن وغيرهن يذهبن. وكنت ترى الرجال الاجانب يتمشون في الحظيرة لكي يختاروا من تروق في أعينهم منهن. ومتى جلست المرأة في هذا المكان لا يجوز لها ان تعود ما لم يلق إليها أجني نقوداً في حجرها قائلاً: (إني اوصي بك الآلهة ميليتا)، وكان الآشوريون يطلقون هذا الاسم على فينوس. ومهما يكن المبلغ الذي يلقى به إليهن قليلاً فليس لهن أن يرفضنه لأنه يصبح مقدساً. ومتى ألقي إلى امرأة منهن وجب عليها أن تتبع في الحال من ألقاه إليها، كما أنه ليس للرجل بعد ذلك أن يتحول عنها الى سواها”.

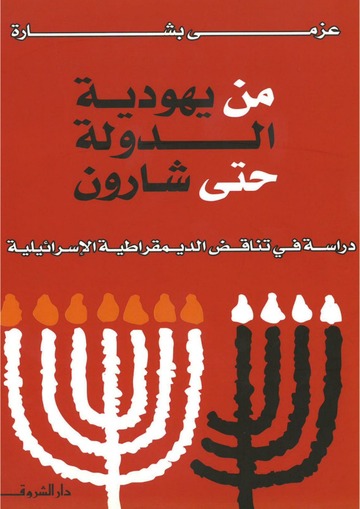

- كما المعلومات التاريخية وغير التاريخية، يُحدث اكتشاف الخط المسماري انقلاباً في الآراء الدينية الحديثة، إذ بينما كان الاعتقاد السائد بأن الوثنية المتمثلة في اليونان والمسيحية المنبثقة من اليهودية هما المصدران الصائبان والهاديان لمشاعر الإنسان الدينية وما ينفتح عنهما من أبواب في التقوى والسعادة، يعتقد لوبون في (المعتقدات الدينية) خلاف ذلك، “فقد أصبح من المستحيل التمسك بتلك النظريات العتيقة، فلا اليونان ولا اليهودية جاءت بجديد في عالم الأديان، بل إن الذي فعله كل منهما بدوره هو تهذيب ما آل إليه من السلف تبعاً لسنة التطور الأبدية التي تنطبق على الآلهة والار باب إسوة بانطباقها على البشر وسائر الخلائق على حد سواء. نعم انهما أدخلتا الكثير من التحسين والتغيير والتزويق والتنميق ولكنهما لم تحيدا عن السبل التي طرقها من سبقهما من الشعوب نحو الأبدية”.

- تدليلاً على ما قال به لوبون في تسلسل الأديان، واللاجديد المستخلص منها جميعاً، يعتقد: “إن كل ما جاء في التوراة عن فوضى عناصر الكون الأولى، وأن الأرض كانت خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح اللّه يرف على وجه المياه، وعن الفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، إلى آخر ما ورد في الاصحاح الأول من سفر التكوين وما بعده عن خلق الكون والتسليم بوجود الحيوانات قبل الإنسان، وقصة الطوفان وفلك نوح، وبرج بابل، وبلبلة الألسن .. كل هذا نجد ما يشبهه تمام الشبه في أقدم النصوص المسمارية. وكذلك الاسم «إلوهيم» الذى أطلقه اليهود على معبودهم، واسم «الله» الذي يستعمله المسلمون كلاهما «بابليان» بالمقطع الأول الذي يبدآن به وهو «إِلْ» أو «أل» ومعناه بالكلدانية «الكائن الأسمى»”.

- أما الأنثى، فلم تحظ بمقام الألوهية الرفيع كما حظيت به في الديانة الكلدانية الآشورية، فقد “كان للعنصر النسوي القدح المعلّى” لما لها من العبّاد ولما لعبّادها من القوة، حيث ينفي لوبون تفرّد الإله كذات مستقلة، إذ “لم يكن الإله لينفرد بنفسه، بل كان لكل منهم زوجه تعتبر «نصفه» تماما بأوسع معاني الكلمة تقاسمه مكانته وصفاته وهياكله ومذابحه ومجده وسلطانه. وكان الامتزاج على أتمه في اتحادهما بدرجة تحمل على الظن أنه لم يكن زواجاً بالمعنى المألوف لنا من هذه اللفظة، بل كان اتحاداً تاماً في شخص واحد كاتحاد الخناثى. ويظهر أنه عند الدعاء إليهما لم يعتبرا لكل منهما شخصية مستقلة، بل كانت صفة الألوهية المجردة من الانوثة أو الذكورة هي التي تتمثل للعابدين”.

- يتحسر لوبون حين ينتقل إلى (فن الانشاء والعمارة) بتعذّر إمكانية كشف ما هو مطمور تحت تراب بابل من كنوز، لما للأدوات المادية والبشرية المطلوبة من تكلفة ضخمة، إذ يقول أنه في حين “معاول بوتا ولايارد أمكنها أن تنبش من تلك التلال ما كان مدفوناً في جوفها من الكنوز، إلا أن ما تم في نينوى لم يكن قد بُدىء بمثله في بابل، لأنهم قدّروا أنه يلزم لهذا الكشف ما لا يقل عن عشرين ألف عامل يشتغلون باستمرار نحو عشر سنوات ليرفعوا ملايين الأمتار المكعبة من الرمال عن أطلال «بير نمرود» فقط”. فيتساءل: “وأين المال في بلادنا الغربية الآن للإنفاق منه على هذا العمل العظيم بينما ترهقها الضرائب الفادحة لاضطرارها الى البذل في سبيل ما يسمونه «السلام المسلح»؟ على هذا يستنتج ويستشهد قائلاً: “وهكذا نظن أن بابل ستبقى دائماً أبداً ركاماً كما تنبأ لها أشعيا النبي بقوله: وتصير بابل كسدوم وعمورة لا تعمر إلى الأبد”.

- يستمر لوبون في (فن الانشاء والعمارة) ليستدّل من استعمال الطوب في البناء على هوس أولئك الملوك في تخليد عظمتهم لكن على المستوى الدنيوي فقط من غير اعتبار لاستمراريتها كما عند نظرائهم قدماء المصريين. فيقول في لغة تمجّد هؤلاء على أولئك: “وكان لاستعمال الطوب دون غيره سبب آخر على ما نظن هو توخى السرعة في التشييد، لأن كل ملك كان يهتم أن يكون له قصر خاص أجمل وأحسن من قصور الذين سبقوه، حتى أن القائمين بأعمال التنقيب كانوا يجدون تحت كل تل في أشور رفعوا عنه الرمال قصر ملك جديد، فوجدوا قصر سرجون في خورزاباد وقصر أشور بانيبال في نينوى. وبينما كان فراعنة مصر يشرعون في بناء مقابرهم حين يرتقون العرش ثم يأخذون في تكبيرها وتقويتها سنة بعد سنة لجعلها لائقة بمثواهم الابدي، كان ملوك الآشوريين يشيدون على وجه السرعة قصورهم لتكون شاهدة على ما كانوا ينعمون به من المجد في حياتهم القصيرة على الأرض. لذلك لم يكن لديهم متسع من الوقت لكي يهتموا بحفر المغاور في بطون الجبال أو جلب الأحجار الضخمة بعد قطعها ونحتها في أقاصي البلاد كما كان يفعل المصريون، بل كانوا يملئون السهول بآلاف العبيد وأسرى الحرب يسخرونهم في ضرب الطوب الذي كانوا يصنعونه على عجل من معجون الرمل والطين ليشيدوا به أبنيتهم الفخمة المنظر دون ان يحسبوا حساباً لخلودها. ولولا أن هذه الأبنية قد طمرتها رمال الصحراء فحفظتها من الدثور، لكانت أصبحت أثراً بعد عين منذ أقدم الازمان، ولكن هذا هو مصيرها العاجل الآن بعد أن رفع عنها دثارها وتعرّضت لتقلبات الطبيعة. وكعاقبة هذا الاختيار لمجد دنيوي زائل، فقد أصبح معين رخيص ولا ينضب لدى وارثيهم القرويين!. يقول لوبون عن مشاهداته في هذا: “أما بقايا هذه المدن التي اصبحت أكواماً وتلالاً فقد أخذ الأهالي الحاليون يستعينون بها على بناء مساكنهم وهم لا يخشون نفادها حتى أن فلاحي الحلة أو بير نمرود أخذوا يبنون أكواخهم الحقيرة من طوب وألواح صلصالية عليها ختم الملك نبوخذ نصر”.

- وعن حدائق بابل المعلّقة التي صُنفت كواحدة من عجائب الدنيا السبع، فيعود أصل تشييدها إلى الحب العارم الذي تملّك ملكها آنذاك نبوخذ نصر لعشيقته الفارسية الأصل والتي كانت تحنّ إلى ديارها. وعن تضارب أقوال المؤرخين في هذا يؤكد لوبون أنه: “كان يوجد في الحصن حديقة معلقة، ليست من صنع سميراميس بل من صنع ملك قبلها أقامها ليسر بها حظيته، أو بالأحرى ليعوض عليها ما تركته في وطنها الاصلي فارس وندمت على تركه من الحدائق الغناء، والمروج الخضراء”. ثم يستمر ليقول عن فخامة قصرها: “بناها الملك نبوخذ نصر لمعشوقته، وكانت حيطانها بسمك سبع أمتار من الطوب الأخضر، ثم بأثني عشر متراً من الطين حشواً، وكُسيت بالآجر بسمك 780 متراً. وكانت القمة على ارتفاع 11,136 متر وقد خط في وسطها طريق بعرض 25 متراً لمرور المشاة، الركبان والمركبات”. أما الآن، فأنه “ما زال أهالي تلك البلاد يبحثون عن أنقاضه في تل معروف باسم «القصر» حيث يجدون طوبه المبصوم بخاتك الملك نبوخذ نصر. وعلى ذروة هذا التل تنمو شجيرة عبل صغيره في التراب الذي في أحد الشقوق هناك يريها الأدلاء للسائحين بكل خشوع واحترام باعتبار أنها آخر نبتة من نباتات تلك الحدائق المعلقة التي تغنى بوصفها ديودورس”.

- وعن (الهياكل)، لا تزال خرائب تلك المدينة العظيمة قائمة شاهدة على محال دوام الحال، وكدليل حي على ما تنبأت به الموروثات المقدسة. يقول لوبون: “ومتى غادر المرء قرية الحلة الصغيرة الآن لقلة سكانها ومساكنها وتركها جالسة فوق هامة مدينة بابل العظيمة التي طأطأت لها رأس أعظم ممالك العالم في إبان عظمتها وسؤددها، ثم اتجه بنظره الى خرائب بير نمرود الكئيبة ازداد تأثراً كلما اقترب منها خصوصا عندما يصلها ويجول بين روابي خرائبها، ويرى ذئاباً هزيلة تنهض مذعورة وتختفي هرباً من صوت وقع أقدام الإنسان، فيذكر وهو يطأ بقدميه ترابها الصامت ما كان لهذه المدينة التي كانت ملكة آسيا من العظمة والسؤدد والهيبة والمجد، ثم يذكر كلام النبي أشعيا في الإصحاح الثالث عشر من العدد الرابع عشر: (ويكونون كظبي طريد وكغنم بلا من يجمعها، وتصير بابل بهاء الممالك وزينة ففر الكلدانيين كتقليب الله سدوم وعمورة، لا تعمر إلى الأبد. ولا تسكن إلى دور فدور، بل تربص هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتهم، وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك معز الوحوش، وتصيح بنات آوى في قصورهم والذئاب في هياكل التنعم)”.

- رغم هذا، لا يفوت لوبون أن يُسدي الفضل لأولئك السبّاقين ممن لقّن قدماء اليونان أسس تشييد الحضارات العظيمة، بما هم عليه من غلظة أو بطش أو كما نُسب إليهم. فيقول: “إن الفضل في بعث ذلك الماضي السحيق من قبره يعود الى قدرة العلم الحديث الآن على إنطاق رمال ما بين النهرين الخرساء كما سبق وقطع صمت أبو الهول المصري قبل ذلك بزمن يسير. فمنذ أقل من قرن بدأت تعود إلى مسرح التاريخ شعوب كان لها أعظم شأن في تكوين الحضارات القديمة قبل أن يسدل عليها ستار الظلام والنسيان. فنحن الذين كنا نمقتهم لما كانوا عليه من خشونة وقوة وننظر إلى مآثرهم كأنها من نسج الخيال، نرى أنفسنا الآن مضطرين إلى إحناء رؤوسنا تقديراً لما تركوه لنا من الأعمال الباهرة، فقد كانوا أساتذة أساتذتنا وذلك لأنهم من الذين علموا قدماء اليونانيين ولأنهم ساهموا بنصيب وافر في وضع أساس بناء الحضارة العظيم. وهذه الامبراطوريات القديمة تمثل الحد الفاصل بين إنسان الزمن البدائي المتوحش وانسان الزمن الحالي المثقف”.

- ينتقل لوبون إلى (النحت والتصوير الملوّن والفنون الصناعية) ليتحدث ابتداءً عن الآثار الشرقية الشامخة والقابعة الآن بين أسوار متاحف الغرب تتنافس فيما بينها على ما يبدو أيهما الأكثر حظوة في مقتنيات الشعوب، فيقول: “وفي متحف اللوفر عدد وافر من لوحات النقوش والرسوم البارزة التي وجدت في كلح وفي خورزاباد، ولكنها كآثار آشورية ليست بنفاسة العاديات المصرية التي لا ينافس فرنسا فيها سوى متحف بولاق مصر، بينما نجد أن المتحف البريطاني في لندن يحتفظ بأعظم العاديات التي جلبت إليه من بلاد ما بين النهرين“.

- يكتسي قول لوبون بالقسوة قليلاً وهو يبدي رأيه -الغربي بالضرورة- عمّا تركه أولئك (البرابرة) من منحوتات وفنون وتصاوير تفتقر إلى أي سمت بشري أو كذا. فيقول: “فلست تجد في فنهم طابع الرشاقة أو الحسن أو التهكم أو السخرية، حتى ولا الضحك أو الابتسام، بل ترى في سحنة الاشخاص صورة من وجه حيوان مفترس لا يحرك شفتيه إلا لكي يزمجر أو يلتهم فريسته، وملامح الوجه وعضلاته لا تنبسط لحظة بل تظل دائمة التقلص والتوتر تحت البشرة كأنها مشدودة بقلوس فولاذية”. ويستطرد ليعيب تحفظهم من إظهار الجسد عارياً في تعبير استنكاري قائلاً: “ثم أن الفن النينوي لم يهتم بأن يرى في جسد الانسان إلا أداة أو آلة من أدوات الحرب كالمنجنيق أو الكبش مثلا التي قدّر عليها ألا تعرف التناسق أو الليونة والرشاقة إلا فى التقتيل والتعذيب، أي ان الجسم الآدمي الذي خلق على أجمل صوره وأحسن مثال مما حدا بالمصرين أن يتفننوا في تصويره عارياً مجرداً من الكساء لكي تتملى عيونهم بمحاسن تقاسيمه وانسجام أعضائه، هذا الجسم الإنساني الذي ألهه قدماء اليونان لحسنه وجماله لم يجرؤ الفن النينوي على إظهاره عارياً، ولعل سبب ذلك هو أن الرأي الشرقي العتيق كالحديث يرى في الجسد العاري عاراً يجب ستره. وقد قال هيرودوس: (إن الليديين كغيرهم من الشعوب المتبربرة يعدون التجرد من الثياب سواء أكان للرجال أم النساء عاراً فاضحا)”. ليس عاراً يا لوبون بل تكريماً واحتراماً واحتشاماً!. إن للجسد حرمة أو خصوصية كما يمجدّها الغرب، فستره جانب من جوانب حفظ خصوصيته! لا يعني هذا بطبيعة الحال التشدد في إخفاء الجسد بالكلية. في هذا لا يجسد لوبون سوى نظرته الغربية في الإباحية، واختلاف الثقافات بين الشعوب!.

- لا يكتف لوبون بهذا القدر من النقد، بل يمتد ليشمل أثوابهم وأخمرتهم ولحاهم وشعورهم، فيقول في تعجب: “ولم يقتصر البابليون والآشوريون على عدم الظهور أمام الناس عراة، بل كانوا يرتدون أثوابا طويلة سميكة وأردية طويلة تصل الى كعوب أقدامهم، وشيلاناً يلتحفون بها فتخفي قاماتهم، وقلانس تغطي رؤوسهم وتخفي تحتها جباههم. وكانوا يقلدون الساميين في إطلاق لحاهم وعوارضهم لتختفي شفاههم وخدودهم إلى الأنوف فلا يظهر لها ولا لأفواههم أي أثر، حتى أن شعور رؤوسهم الجعداء كانت تغطى أقفيتهم”. ثم يشرع في عقد المقارنات كعادته لاسيما بينهم وبين الفراعنة والإغريق، ويتساءل: “فكيف كان يتسنى لفناني ما بين النهرين أن يعرفوا ويصوروا مثل هذه الأجسام البشرية التي فاض شعاع جمالها تحت إزميل فيدياس وبراكسيتيل المثّالين الإغريقيين حتى أبلغوها مرتبة الآلهة والتي بلغ من أمرها في وادي النيل أن اضافوا إلى محاسنها حسناً ورشاقة وسحراً؟”. ثم يصب جام استنكاره على ما ألحقوا بالمرأة من بالغ التشويه حسب ما رأى، إذ قال: “أما المرأة فلم يخطر للآشوريين أن يظهروها في رسومهم كاسية أو عارية، وما وجد منها وهو في حكم النادر قد كان دميم الصورة أشوه الخلقة مما بعث على الاعتقاد أن المثّال الذي صنعها لم تكن له أية خبرة في صنع الرسوم التماثيل النسائية. ثم أن بعض التماثيل الصغيرة لآلهة الشهوة (إستار) التي لقبوها بـ (متعة الرجال والأرباب) فينوس الشرق، لم تُعرف عند العثور عليها إلا لأنها عارية. ولكن يا لسماجة ذوق الصانع الذي صنم هذه الدمى، وما أوسع الفرق بين قسمات جسمها الثقيل البشع وجسم الملكة المصرية البديعة التكوين (طايا)”. لكنه يقول قولاً لا يخلو من وجاهة في التحرر من القيود التي لا أصل لها والتي وإن لم تقتل الابداع، تُظهره مشوهاً. فيقول: “وهكذا يكون النقد الذي يمكن توجيهه إلى فن النحت الآشوري في محله، ولكن يجب أن يوجّه الى أخلاق وصفات الجنس الآشوري قبلما يوجه إلى ناحية الفن نفسه! ففي كل مرة يتيسر للفن أن يفلت من تلك القيود الأخلاقية التي كانت مضروبة عليه، تمكن من صنع تحف فنية في غاية الروعة والجمال. وهذا يسهل ادراكه عندما نتأمل تماثيل الحيوانات التي صنعها المثّالون الآشوريون فنجد أنها أجمل بما لا يقاس مما صنع من نوعها في أي مكان”.

- أختم -رغم طول الحكاية- ما أبدعته مخيلة البابليين الأدبية كما نقله لوبون في حديثه عن (اللغة والخط والأدب)، وعن الآلهة (أستار) أو (الزهرة) أو (فينوس) التي فقدت ابنها فـ “عقدت نيتها على انتزاعه من مرقد الأموات، ذلك المرقد المختفي في أحشاء العالم الذي تحكه آلهة الأرض” .. هكذا في مهمة سامية وفي أسلوب ومغزى راقيين .. وفي رحلة أشبه بكوميديا دانتي أليجيري.

“وهذا المكان الذي يفتح القبر طريقه لنا هو:

المكان الذي ندخله فلا نخرج منه

الطريق الذي نسلكه، حينما نذهب ولا نعود

المقر الذي ندخله فنجد بدل النور ظلاما

المثوى الذي فيه نعضّ الأرض ونأكل الأوحال

حيث لا ترى النهار وقد كُتب علينا أن نبقى في الظلام

ثم تأتي «إستار» بلا خوف ولا وجل إلى مدخل هذا «البلد الساكن» فلا يفتح لها الحارس بابه، ولكنها تتهدده، فيضطر إلى التماس الاذن في دخولها من الإلاهة الأرض العظيمة

وحينئذ يخطر الأحياء ببال ملكة الأموات، فتقابل (تعارض) بينهم وبين نفسها، والظلال التى مخيم على شعبها وتقول:

إن مثلنا كمثل النبات المحصود

إن مثلنا كمثل الزهرة الذابلة، أما هم فكالشجرة المثمرة

ومع ذلك تسمح بقبوها قائلة:

«اذهب أيها الحارس وافتح لها الباب بعد أن تجرّدها من ثيابها وفقاً لتقاليدنا الخالدة»

فيفتح الحارس الباب قائلاً لها:

«ادخلي أيتها الإلاهة وليكن ما أردت

«فإن هذا البلد الساكن ستفح أبوابه لك»

وحينما تدخل من أول باب يستوقفها الحارس وينزع التاج الذي يزين رأسها فتسأله:

«لماذا تخلع أيها الحارس هذا التاج الذي يزين رأسي؟» فيجييها:

«ادخلي أيتها الإلهة ولا تسألين فهذه شريعة إلاهة الأرض العظيمة»

وعند الباب الثاني ينزع قرطها، وعند الثالث ينزع عقدها، وعند الرابع ينزع طيلسانها، وعند الخامس حزامها المرصّع بالحجارة الكريمة، وعند السادس أساورها وخلاخيلها، وأخيراً عند الباب السابع يخلع أقرب ثوب إلى جسمها فتصيح به «لماذا تنزع ثوب عفافي أيها الحارس؟» فيقول «أيتها الإلاهة هكذا قضت شريعة إلهة الأرض العظيمة»

ولما مثلت أستار بين يدي الإلاهة الجبارة، سخرت هذه منها ثم سلطت عليها الأمراض العضالة. وبعد أن عذبتها ردحاً من الزمن زجتها في غيابة السجن الأبدي.

فعم الحزن الإلاهة، وشمل وجه الأرض

وابتعد الثور عن البقرة والحمار عن الآتان

ورغبت الزوجة عن الزوج تقاومه وهي بين ذراعيه

لأنه ذاع في كل مكان:

أن استار نزلت إلى جوف الأرض ولم تصعد منه

وحينئذ أجمع الآلهة على إيفاد رسول إلى ملكة الأرض العظيمة، يأمرونها بواسطته أن تفك أسرها. فأطاعته على مضض (كما روت القصة) ولطمت جبينها وعضّت أناملها ولم تقو على عصيان إرادة الآلهة فقالت «لنامتار» مستشارها:

«اذهب يا نامتار إلى ذلك السجن الأبدي واخف الألواح التي يمكن بها الاهتداء الى معرفة المستقبل، ثم بعد أن تسقي استار من ماء الحياة أبعدها عني»

وهكذا خرجت إستار مجتازة تلك الأبواب السبعة، وقد وجدت عند كل منها ما تركته من حليها وثيابها

أما ابنها الذي أرادت أن تنتشله من مقام الأموات فأمره ظل غامضاً، على أن هذه الأسطورة تنتهي ببعض الطلاسم السحرية والرّق والتعاويذ التي قد يكون الغرض منها انتشال هذا الولد السماوي المحبوب.

وهكذا ترى فيها ذلك الخيال الشرقي الساحر والذوق المفطور على حب الصور الدقيقة اللطيفة، والحديث يسير بخطى نشيطة لا يشوبه التطويل الممل الذي يألفه شعراء الهند. ويمكن قياسه تقريباً على الأقاصيص الفارسية والعربية الساحرة الممتعة، ويمكن أن يقال إن هذه الأسطورة ليست الوحيدة من بين أساطير الأدب الآشوري، فإن هناك نتفاً تدلل عنواناتها على أن هذا الأدب حوى غيرها لا يقل عنها سمواً ودقة”.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

من الذاكرة: جاء تسلسل الكتاب (11) في قائمة ضمت (57) كتاب قرأتهم عام 2021 تتضمن أربعة كتب لم أتم قراءتها و ثلاثة أعدت قراءتها، على الرغم من أن العدد الذي جعلته في موضع تحدٍ للعام كان أكثر بكثير، لكن حالت ظروف الحياة دون تحقيقه .. وهو أول كتاب اقرؤه ضمن خمسة في شهر أغسطس، وقد حصلت عليه من معرض للكتاب في إحدى المدن العربية عام 2018 ضمن (140) كتاب تقريباً كانوا حصيلة مشترياتي من ذلك المعرض.

لا يزال عام 2021 يرزح تحت وطأة وباء كشّر عن أنيابه مع استهلال عام 2020 .. على كل حال، لم يكن الوضع بالغ السوء عندما تنحيت جانباً في عيادة الطبيب أنتظر دوري لأكثر من ساعة وشرعت في قراءة الكتاب .. بفاصل وبكمام صُنعا في الصين.

تسلسل الكتاب على المدونة: 293

التعليقات