| عدد |

اسم الكتاب |

المؤلف |

دار النشر |

|

|

|

|

| 1 |

دكتور مصطفى محمود والتصوف |

د. مصطفى محمود |

دار أخبار اليوم – مصر |

| 2 |

متصوفة بغداد |

عزيز السيد جاسم |

المركز الثقافي العربي |

| 3 |

طريق الحب |

أوشو |

دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |

| 4 |

الحياة والأبدية |

أوشو |

دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |

| 5 |

كتاب الحكمة |

أوشو |

دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |

| 6 |

لغة الوجود : ما وراء الحياة والموت |

أوشو |

دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |

| 7 |

الثورة لعبة العقائد |

أوشو |

دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع |

| 8 |

هكذا تكلم ابن عربي |

د. نصر حامد أبو زيد |

دار التنوير للطباعة والنشر |

| 9 |

فيه ما فيه |

جلال الدين الرومي |

دار فاروس للطباعه والنشر |

| 10 |

المثنوي المعنوي – 1 |

جلال الدين الرومي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 11 |

المثنوي المعنوي – 2 |

جلال الدين الرومي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 12 |

المثنوي المعنوي – 3 |

جلال الدين الرومي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 13 |

المثنوي المعنوي – 4 |

جلال الدين الرومي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 14 |

المثنوي المعنوي – 5 |

جلال الدين الرومي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 15 |

المثنوي المعنوي – 6 |

جلال الدين الرومي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 16 |

رسالة حي بن يقظان |

أبو جعفر الأندلسي |

دار صادر للنشر – بيروت |

| 17 |

لا تصدق الكذبة: فلسفة الحب في زمن الكراهية |

كريشنا مورتي |

دار كلمات للنشر والتوزيع – الكويت |

| 18 |

الحياة ليست سينما |

كريشنا مورتي |

دار كلمات للنشر والتوزيع – الكويت |

| 19 |

سيكولوجية الإستنارة والأجساد السبعة |

أوشو |

دار كنعان للدراسات والنشر |

| 20 |

العلاقة الحميمة : لغز العلاقة الحامية |

أوشو |

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |

| 21 |

الشجاعة |

أوشو |

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |

| 22 |

الإبداع |

أوشو |

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |

| 23 |

الحدس: أبعد من أي حس |

أوشو |

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |

| 24 |

الفهم |

أوشو |

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |

| 25 |

النضج: عودة الإنسان إلى ذاته |

أوشو |

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |

| 26 |

الحرية: شجاعتك أن تكون كما أنت |

أوشو |

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر |

| 27 |

كتاب آلاترا |

آنا نوفيخ |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 28 |

التانترا: الروحانية والجنس |

أوشو |

دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر |

| 29 |

سيكولوجية الإستنارة والأجساد السبعة |

أوشو |

دار كنعان للدراسات والنشر |

| 30 |

سر أسرار التنانترا: تقنيات النور والظلام – أسمى من الأنا |

أوشو |

دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر |

| 31 |

سر أسرار التنانترا: السمع والجنس – الاستنارة المفاجئة |

أوشو |

دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر |

| 32 |

بحثاً عن الشمس: من قونية إلى دمشق |

عطاء الله تدين |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 33 |

المركب الفارغ: لقاءات مع اللاشيء |

أوشو |

دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع |

| 34 |

الرحلة الداخلية |

أوشو |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 35 |

شمس المعارف الصغرى |

أحمد بن علي البوني |

مؤسسة النور للمطبوعات |

| 36 |

شمس المعارف الكبرى |

أحمد بن علي البوني |

دار الميزان |

| 37 |

منازل السائرين إلى الحق عز شأنه |

عبد الله الهروي |

الكرمة للنشر والتوزيع |

| 38 |

النبي |

جبران خليل جبران |

نوفل / هاشيت أنطوان |

| 39 |

حكمة الإشراق |

شهاب الدين السهروردي |

دار روافد للنشر والتوزيع |

| 40 |

مطمئنة |

أحمد الديب |

دار دون للنشر والتوزيع |

| 41 |

الحسين بن منصور: الحلاج |

طه سرور |

وكالة الصحافة العربية |

| 42 |

التأمل: فن النشوة الداخلية |

أوشو |

دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع |

| 43 |

رباعيات مولانا جلال الدين الرومي |

إيفا دوفيتري ميروفيتش |

دار مداد للطباعة والنشر |

| 44 |

رباعيات مولانا جلال الدين الرومي |

جلال الدين الرومي |

دار الفكر |

| 45 |

تصوف: منقذو الآلهة |

نيكوس كازنتاكيس |

دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع |

| 46 |

كتاب الصدق |

أبو سعيد الخراز |

المكتبة الصوفية الصغيرة |

| 47 |

درب الحب: محادثات عن أغاني كبير |

أوشو |

دار الخيال |

| 48 |

إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 1 |

إخوان الصفا وخلان الوفا |

منشورات عويدات |

| 49 |

إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 2 |

إخوان الصفا وخلان الوفا |

منشورات عويدات |

| 50 |

إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 3 |

إخوان الصفا وخلان الوفا |

منشورات عويدات |

| 51 |

إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 4 |

إخوان الصفا وخلان الوفا |

منشورات عويدات |

| 52 |

إخوان الصفا وخلان الوفا – جزء 5 |

إخوان الصفا وخلان الوفا |

منشورات عويدات |

| 53 |

وجه الله: ثلاثة سبل إلى الحق |

د. ألفة يوسف |

دار مسكيلياني للنشر والتوزيع |

| 54 |

حي بن يقظان: ابن سينا وابن طفيل والسهروردي |

أحمد أمين |

أقلام عربية للنشر والتوزيع |

| 55 |

في التصوف الإسلامي وتاريخه |

رينولد نيكولسون |

أقلام عربية للنشر والتوزيع |

| 56 |

من العلاج إلى التأمل |

أوشو |

دار الخيال |

| 57 |

الملامتية والصوفية وأهل الفتوة |

د. أبو العلا عفيفي |

أقلام عربية للنشر والتوزيع |

| 58 |

التصوف: الثورة الروحية في الإسلام |

د. أبو العلا عفيفي |

أقلام عربية للنشر والتوزيع |

| 59 |

تعاليم المتصوفين |

حضرة عنايت خان |

دار الفرقد |

| 60 |

ترانيم الحلاج: تأملات صوفية |

د. رامز محمود |

دار الفرقد |

| 61 |

شرح كتاب مواقع النجوم للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي – مجلد 1 |

عبدالله صلاح الدين |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 62 |

شرح كتاب مواقع النجوم للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي – مجلد 2 |

عبدالله صلاح الدين |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 63 |

شرح كتاب مواقع النجوم للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي – مجلد 3 |

عبدالله صلاح الدين |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 64 |

آبرا كادابرا: بئر الحكمة |

مصطفى اليوسف |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 65 |

التحولات: آي تشينغ |

سارة ديينغ |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 66 |

بين الله والإنسان في القرآن: دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم |

توشيهيكو إيزوتسو |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 67 |

كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض – مجلد 1 |

عبدالغني النابلسي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 68 |

كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض – مجلد 2 |

عبدالغني النابلسي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 69 |

كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض – مجلد 3 |

عبدالغني النابلسي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 70 |

كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض – مجلد 4 |

عبدالغني النابلسي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 71 |

الكشف الأتم لمفاتيح كتاب فصوص الحكم لابن عربي |

عبدالباقي مفتاح |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 72 |

كتاب مشرب الأرواح |

أبو محمد البقلي الشيرازي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 73 |

آلام الحلاج – الجزء 1 |

لويس ماسينيون |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 74 |

آلام الحلاج – الجزء 2 |

لويس ماسينيون |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 75 |

آلام الحلاج – الجزء 3 |

لويس ماسينيون |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 76 |

آلام الحلاج – الجزء 4 |

لويس ماسينيون |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 77 |

الطريق إلى الله – مجلد 1 |

جلال الدين الرومي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 78 |

الطريق إلى الله – مجلد 2 |

جلال الدين الرومي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 79 |

الطريق إلى الله – مجلد 3 |

جلال الدين الرومي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 80 |

الرومي: ماضياً وحاضراً شرقاً وغرباً – جزء 1 |

فرانكلين لويس |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 81 |

الرومي: ماضياً وحاضراً شرقاً وغرباً – جزء 2 |

فرانكلين لويس |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 82 |

العرفان عبر تاريخ الملل الكبرى |

عبدالفتاح مفتاح |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 83 |

قصة القصص: أقدم رواية لما جرى بين شمس تبريز ومولانا الرومي |

محمد علي موحد |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 84 |

المصطلح الصوفي في الإسلام |

د. نظلة الجبوري |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 85 |

اللغة التي يخاطب بها الله |

أ. د. عيسى العاكوب |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 86 |

منطق الطير-1 |

فريد الدين العطار |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 87 |

منطق الطير-2 |

فريد الدين العطار |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 88 |

كتاب الأسرار |

فريد الدين العطار |

دار التكوين |

| 89 |

من الجنس إلى أعلى مراحل الوعي |

أوشو |

دار الخيال |

| 90 |

محادثات عن التصوف |

أوشو |

دار الخيال |

| 91 |

أسرار الحياة |

أوشو |

دار الخيال |

| 92 |

الإخلاص للحقيقة: محادثات عن التصوف |

أوشو |

دار الخيال |

| 93 |

ألف باء التنوير: القاموس الروحي لكل الأزمان |

أوشو |

دار الخيال |

| 94 |

بحار الحب عند الصوفية |

أحمد بهجت |

دار الشروق للنشر |

| 95 |

الذكاء: العيش في الوقت الحاضر |

أوشو |

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – بيروت |

| 96 |

الفرح: السعادة النابعة من الداخل |

أوشو |

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر – بيروت |

| 97 |

الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف |

آنا ماري شيمل |

منشورات الجمل |

| 98 |

كتاب أخبار الحلاج |

لوي ماسنيون |

منشورات الجمل |

| 99 |

بحار الحب عند الصوفية |

أحمد بهجت |

دار الشروق للنشر |

| 100 |

تقويم الحكمة: خواطر يومية لإثراء الروح |

ليو تولستوي |

جليس |

| 101 |

الدامابادا: سبيل البوذا |

تعاليم البوذا |

دار الكرمة للنشر والتوزيع |

| 102 |

جلال الدين الرومي والتصوف |

إيفادي فيتراي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 103 |

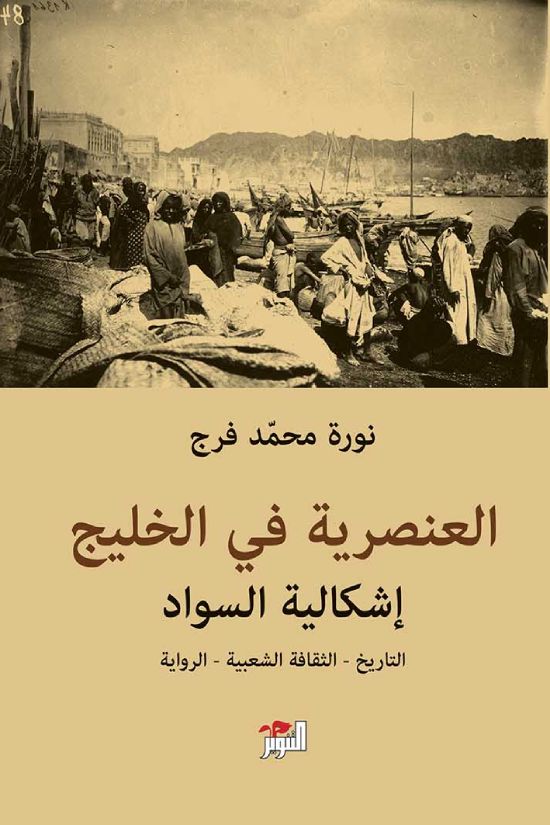

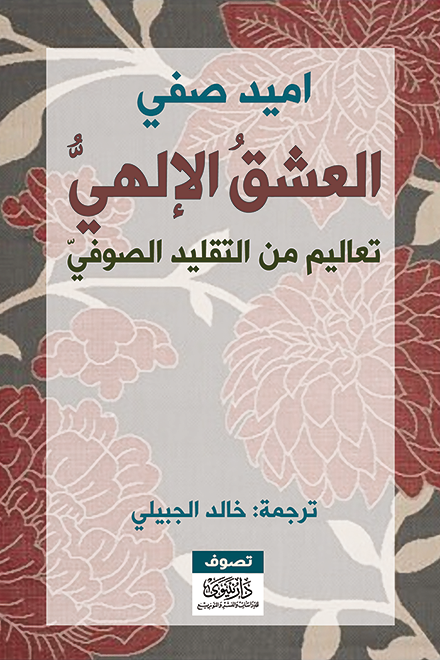

العشق الإلهي: تعاليم من التقليد الصوفي |

اميد صفي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 104 |

الانفتاح على الآخر لدى المتصوفة |

ماجدة حمود |

دار الساقي |

| 105 |

سلطان الأولياء |

نورية تشالاغان |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 106 |

محيي الدين ابن عربي: وارث الأنبياء |

وليم تشيتيك |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 107 |

الخلافة الباطنة: أولياء صوفيون أبعد من السند وجيحون |

وليد زياد |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 108 |

الدرويش الباكي عشقاً |

يونس إمرة |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 109 |

العمق الإنساني: التواصل .. العشق .. التطور |

إلهام فندقجي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 110 |

خلع النعلين: اقتباس النور من موضع القدمين |

أبي القاسم الأندلسي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 111 |

حب الله |

وليم |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 112 |

الموسيقا القديمة لأشجار الصنوبر |

أوشو |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 113 |

النعيم والجحيم: العدالة الإلهية حسب الأرواحية |

آلان كارديك |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 114 |

فصوص الحكم |

محيي الدين ابن عربي |

آفاق للنشر والتوزيع – مصر |

| 115 |

مفاتيح وشروح على الفتوحات المكية – مجلد 1 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 116 |

مفاتيح وشروح على الفتوحات المكية – مجلد 2 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 117 |

مفاتيح وشروح على الفتوحات المكية – مجلد 3 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 118 |

مفاتيح وشروح على الفتوحات المكية – مجلد 4 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 119 |

رسائل ابن العربي – مجلد 1 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 120 |

رسائل ابن العربي – مجلد 2 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 121 |

رسائل ابن العربي – مجلد 3 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 122 |

شروح على التفسير الإشاري – جزء1 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 123 |

شروح على التفسير الإشاري – جزء2 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 124 |

شروح على التفسير الإشاري – جزء3 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 125 |

شروح على التفسير الإشاري – جزء4 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 126 |

شرح كتاب عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 127 |

التجليات الإلهية |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 128 |

رسائل ابن العربي – مجلد 1 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 129 |

رسائل ابن العربي – مجلد 2 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |

| 130 |

رسائل ابن العربي – مجلد 3 |

محيي الدين ابن عربي |

دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع |