..

..

…………………………….. فلسطين حرة ……………………………..

تتزامن هذه التدوينة مع أحداث (طوفان الأقصى) في غزة

وإنها لإثبات موقف .. وإنها لمن أضعف الإيمان في نصر القضية التاريخية

﴿ألا إنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

أكتوبر 2023

وعلى مكتبتي تصطف هذه الكتب

| م | اسم الكتاب | المؤلف |

| 1 | تاريخ غزة | عارف العارف |

| 2 | غزة: تاريخ من النضال | جو ساكو |

| 3 | غزة: بحث في استشهادها | نورمان فنكلستين |

| 4 | غزة في أزمة: تأملات في الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين | نعوم تشومسكي |

| 5 | لا سلام لفلسطين: الحرب الطويلة ضد غزة | هلغى باومغرتن |

| 6 | أنا ابن غزة: مقالات في الحرب على غزة | سمير البرغوثي |

| 7 | عن فلسطين | نعوم تشموسكي |

| 8 | فلسطين أرض الرسالات السماوية | روجيه غارودي |

| 9 | فلسطين قضية شعب وتاريخ وطن | كمال جنبلاط |

| 10 | الادب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948-1968 | غسان كنفاني |

| 11 | الرواية الفلسطينية: من سنة 1948 حتى الحاضر | بشير أبو منة |

| 12 | ملامح الرواية الفلسطينية الجديدة: ما بعد أوسلو | تحسين يقين |

| 13 | مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية في السيرة الذاتية | ناهض زقوت |

| 14 | فلسطين وقضية الحرية: في سير وإبداعات المثقفين الفلسطينيين | كريم مروة |

| 15 | المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثة (1908 : 1948) | ماهر الشريف |

| 16 | يوميات مثقف من الأرياف الفلسطينية: من المخطوطات الفلسطينية النادرة | نادر مصاروة |

| 17 | خيانة المثقفين: النصوص الأخيرة | ادوارد سعيد |

| 18 | دفاتر فلسطينية | معين بسيسو |

| 19 | أن تعودى فلسطين | لينا مرواني |

| 20 | عائد إلى حيفا | غسان كنفاني |

| 21 | من دمشق إلى حيفا | خيري الذهبي |

| 22 | مقدسيون صنعوا تاريخاً | عزيز محمود العصا |

| 23 | رجال من فلسطين كما عرفتهم | عجاج نويهض |

| 24 | عز الدين القسام: شيخ المجاهدين في فلسطين | محمد محمد حسن شراب |

| 25 | شيرين أبو عاقلة: الشاهدة والشهيدة | هيثم سليم زعيتر |

| 26 | عبق أرضنا: أصوات من فلسطين وإسرائيل | كينيزي مراد |

| 27 | أمير الظل | عبدالله البرغوثي |

| 28 | الكتابة والسجن: عالم الكتابة في السجن | كميل أبو حنيش |

| 29 | ذاكرة المنفى: 2374 يوماً من الإبعاد | تيسير نصرالله |

| 30 | الخزنة: الحب والحرية | عصمت منصور |

| 31 | قناع بلون السماء | باسم خندقي |

| 32 | لست وحدك: ذاكرة حرية تتدفق | علي جرادات |

| 33 | الشوك والقرنفل | يحيى السنوار |

| 34 | البندقية وغصن الزيتون | دايفيد هيرست |

| 35 | الطب الشرعي في فلسطين: دراسة أنثروبولوجية | سهاد ظاهر |

| 36 | الفلسطينيون والتحرر: موقف مسيحي | خريستو المر |

| 37 | بيت لحم والمسيح في كاريكاتير ناجي العلي | خالد الفقيه |

| 38 | تاريخ القدس القديم | د. خزعل الماجدي |

| 39 | القدس: التطهير العرقي وأساليب المقاومة | مجموعة مؤلفين |

| 40 | التطهير العرقي في فلسطين | إيلان بابه |

| 41 | حرب المئة عام على فلسطين: قصة الإستعمار الإستيطاني والمقاومة 1917 – 2017 | رشيد الخالدي |

| 42 | دولة فلسطينية للهنود الحمر | منير العكش |

| 43 | العرب في إسرائيل: رؤية من الداخل | عزمي بشارة |

| 44 | العولمة والعبرنة في المشهد اللغوي العربي الفلسطيني في إسرائيل | محمد أمارة |

| 45 | النشاط اليهودي في الدولة العثمانية: من بدايات القرن الرابع عشر الهجري حتى سقوط الخلافة العثمانية | أحمد حلمي |

| 46 | مسلمون ويهود و مشركون | ميخائيل ليكر |

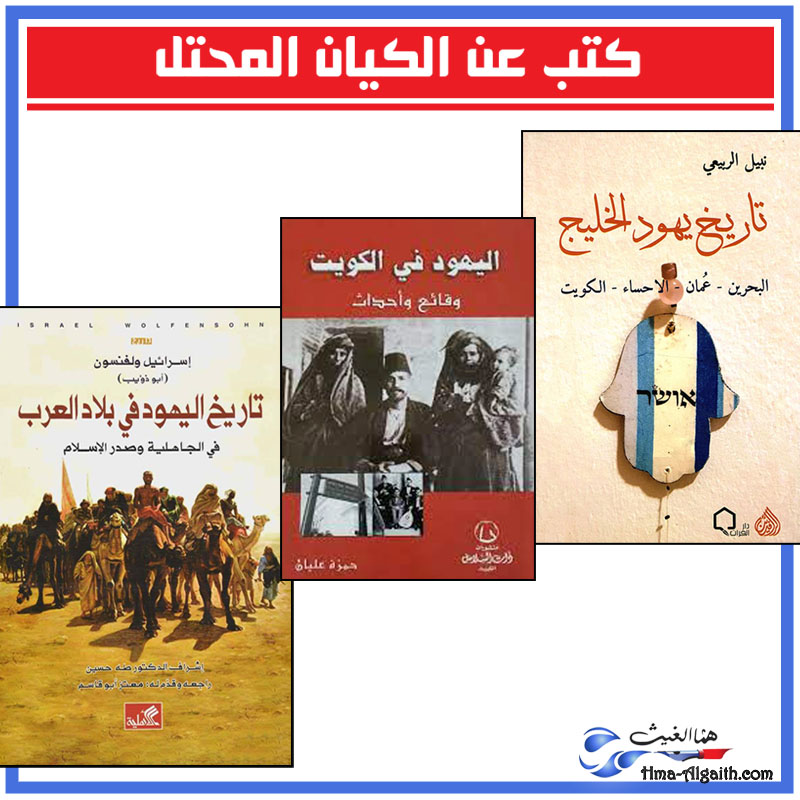

| 47 | اليهود في العالم العربي | د. زبيدة محمد عطا |

| 48 | اليهود في الكويت: وقائع وأحداث | حمزة عليان |

| 49 | تاريخ اليهود في بلاد العرب: في الجاهلية وصدر الاسلام | اسرائيل ولفنسون |

| 50 | تاريخ يهود الخليج: البحرين – عمان – الاحساء – الكويت | نبيل الربيعي |

| 51 | أنا هناك: تجربة طبيب مصري بمستشفى يهودي في أمريكا أثناء حرب العبور 1973 | د. محمد عبدالرسول |

| 52 | الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل | يوري بار جوزيف |

| 53 | أزمنة مثيرة: وقائع من سجلات القنصلية البريطانية في بيت المقدس (1853 – 1856) | جيمس فن |

| 54 | النكبة بالعبرية: عن النضال اليهودي ضد الصهيونية في إسرائيل | إيتان لرونشتاين أباريسيو |

| 55 | سري للغاية: اسرار اتصالات القادة العرب مع إسرائيل | جمال الدين حسين |

| 56 | مجانين السلام: القصة السرية لمفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل | ماريك هالتر – إريك لوران |

| 57 | من يهودية الدولة حتى شارون | د. عزمي بشارة |

| 58 | قضية فلسطين: أسئلة الحقيقة والعدالة | د. عزمي بشارة |

| 59 | الطوفان: الحرب على فلسطين في غزة | د. عزمي بشارة |

| 60 | هذه روايتنا: لماذا طوفان الأقصى؟ | حركة المقاومة الإسلامية حماس |

| 61 | التوراة | د. مصطفى محمود |

| 62 | تهويد المعرفة | ممدوح عدوان |

| 63 | بنات إسرائيل | محمد رجب |

| 64 | المرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات | ديب علي حسن |

| 65 | الجنس عند اليهود: أخبار النساء الصالحات والفاسدات من بني إسرائيل | أحمد حجازي السقا |

| 66 | دم لفطير صهيون (حارة اليهود) | د. نجيب الكيلانى |

| 67 | كل شيء هادئ في العيادة: مذكرات يهودي عراقي | سلمان درويش |

| 68 | كيف توقفت عن كوني يهودياً | شلومو زاند |

| 69 | مختارات من الأدب العبري المؤسس (قصص وروايات قصيرة 1948 – 1900) | تحرير أنطوان شلحت – هنيدة غانم |

| 70 | أسطورة التكوين: الثقافة الإسرائيلية الملفقة | أنطوان شلحت |

| 71 | الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير | محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة |

| 72 | نهاية اليهود: قضية حتمية وثوابت قرآنية ونصوص توراتية | محمد عزت عارف |

| 73 | أسفار العهد القديم في التاريخ: اختلاق الماضي | توماس تومسن |

| 74 | الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية | د. روجيه جارودي |

| 75 | اليهود فتنة التاريخ | ماهر آغا |

| 76 | اليهودية والغيرية: غير اليهود في منظار اليهودية | ألبيرتو دانزول |

| 77 | إسرائيل النازية ولغة المحرقة | د. مصطفى محمود |

| 78 | إسرائيل: البداية والنهاية | د. مصطفى محمود |

| 79 | إسرائيل: دولة بلا هوية | عقل صلاح وكميل أبو حنيش |

| 80 | النكتة الصهيونية | محمد أبو خضور |

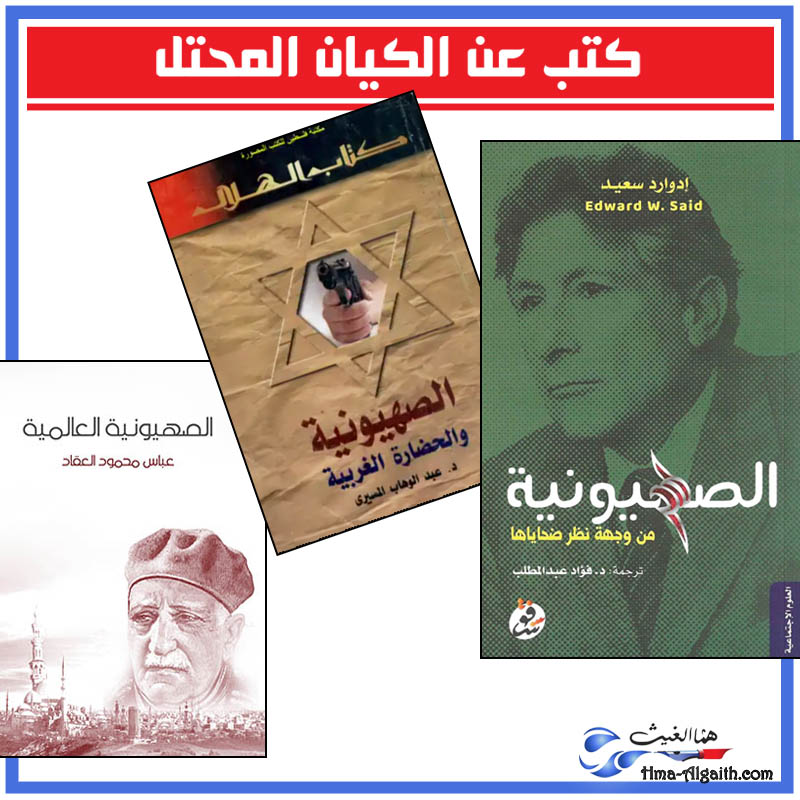

| 81 | العقلية الصهيونية ولاهوت الإبادة | قتيبة مسلم |

| 82 | عشر خرافات عن إسرائيل | إيلان بابيه |

| 83 | الأكذوبة الكبرى: حرق 6 مليون يهودي في أفران الغاز | أحمد التهامي |

| 84 | القوى الخفية لليهودية العالمية الماسونية | داود عبدالعفو سنقرط |

| 85 | الموساد: أفعى الإرهاب الإسرائيلية في العالم | دنس غيزنبرغ، يوري دان، ايلي لاندو |

| 86 | جواسيس جدعون: التاريخ السري للموساد | غوردون توماس |

| 87 | بطرس بيتر غالي: من الجد بطرس إلى بيت صهيون والعودة | أبو إسلام أحمد عبدالله |

| 88 | من يجرؤ علي الكلام: الشعب والمؤسسات في مواجهة اللوبي الإسرائيلي | بول فندلي |

| 89 | من أجل صهيون: التراث اليهودي المسيحي في الثقافة الأمريكية | د. فؤاد شعبان |

| 90 | تلمود العم سام : الأساطير العبرية التي تأسست عليها أميركا | منير العكش |

| 91 | الوثائق السرية للمخابرات الأمريكية: المخابرات الإسرائيلية | مجدي نصيف |

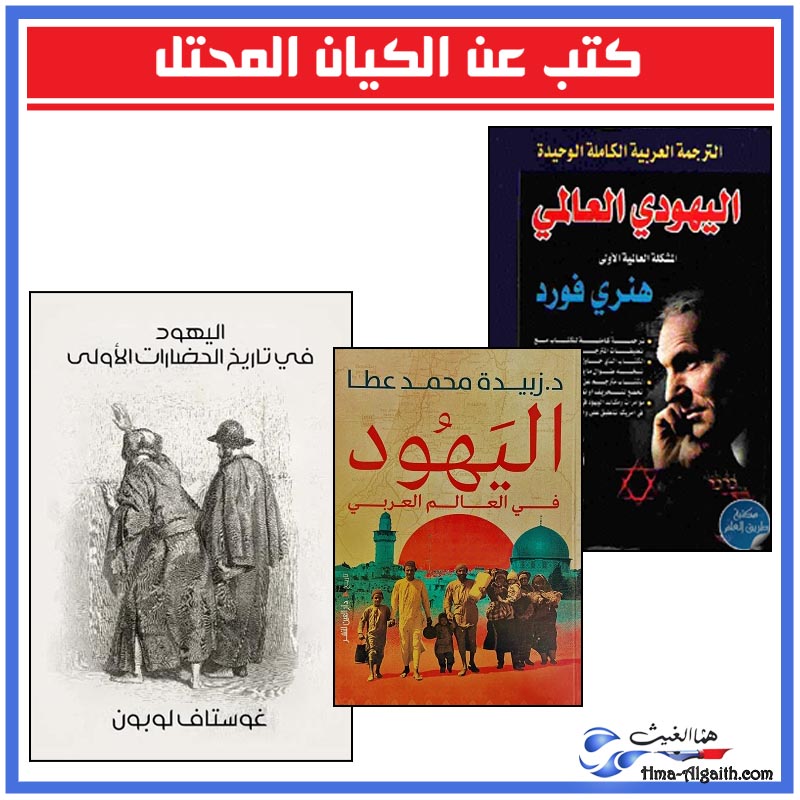

| 92 | الصهيونية والحضارة الغربية | د. عبدالوهاب المسيري |

| 93 | الصهيونية وخيوط العنكبوت | د. عبدالوهاب المسيري |

| 94 | بروتوكولات حكماء صهيون | حكماء صهيون |

| 95 | علام يطلق اسم فلسطين؟ | الان غريتش |

| 96 | اسمها فلسطين: المذكرات الممنوعة لرحالة إنجليزية في الأرض المقدسة | آدا جودريتش فريير |

| 97 | عرق متوهم: تاريخ موجز لكراهية اليهود | شلومو زاند |

| 98 | ما يفوق الوقاحة: إساءة استخدام اللاسامية وتشويه التاريخ | نورمان فنكلستين |

| 99 | وقت مستقطع للنجاة | عاطف أبو سيف |

| 100 | اختراع الشعب اليهودي | شلومو زاند |

| 101 | اختراع أرض إسرائيل | شلومو زاند |

| 102 | كيف لم أعد يهودياً؟ | شلومو زاند |

| 103 | معنى إسرائيل | يعقوب م. رابكن |

| 104 | سرديات الطوفان | صبحي حديدي |

| 105 | خلاصة قصة فلسطين والصهيونية | محمد إلهامي |

| 106 | الموسيقى والغناء في فلسطين | إلياس سحاب وآخرون |

| 107 | العمل الثقافي في السجون | جميل مطور |

| 108 | ابن السماء | سمير الجندي |

| 109 | فلسطين في صراع الشرق الأوسط | د. عمر شلايل |

| 110 | اللعب بالجنود | طارق عسراوي |

| 111 | النخبة الإسرائيلية الجديدة | صالح النعامي |

| 112 | الصحافة التلفزيونية في تجربة الجزيرة | محمد اود وآخرون |

| 113 | الأخلاقيات الجديدة للصحافة | فرانس نموس |

| 114 | شبكات التواصل الاجتماعي والإبادة الرقمية للمحتوى الفلسطيني | صالح النعامي |

| 115 | شيرين أبو عاقلة؛ سيرة صحفية | محمد البقالي وآخرون |

| 116 | النكبة المستمرة | إلياس خوري |

| 117 | صناعة الهولوكوست | نورمان فنكلستين |

| 118 | العيش في فلسطين: مشاهدات محايدة لصحفي إيطالي | جوفاني |

| 119 | خدعة القرن: أبعادها واستراتيجية مواجهتها | مصطفى البرغوثي |

| 120 | أطياف العذاب من فلسطين وعنها | د. صالح الشحري |

| 121 | قضيتي ضد اسرائيل | أنطوني لوينستاين |

| 122 | العرب والمحرقة النازية | جلبير الأشقر |

| 123 | When the Bulbul Stopped Singing: A Diary of Ramallah Under Siege | Raja Shehadeh |

| 124 | Perfect Victims and the Politics of Appeal | Mohammed El-Kurd |

| 125 | A Map of Absence: An Anthology of Palestinian Writing on the Nakba | Atef Alshaer |

| 126 | Self-Criticism After the Defeat | Sadik al-Azm, Faisal Darraj |

| 127 | Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, New and Revised Edition | Norman G. Finkelstein |

| 128 | Pay No Heed to the Rockets – Palestine in the Present Tense | Marcello Di Cintio |

| 129 | They Called Me a Lioness: A Palestinian Girl’s Fight for Freedom | Ahed Tamimi and Dena Takruri |

| 130 | Gaza Writes Back: Short Stories from Young Writers in Gaza, Palestine | Refaat Alareer |

| 131 | My Brother, My Land: A Story from Palestine | Sami Hermez and Sireen Sawalha |

| 132 | Three Worlds: Memoir of an Arab-Jew | Avi Shlaim |

| 133 | هوامش على دفتر النكسة | نزار قباني |

| 134 | ثلاثية أطفال الحجارة | نزار قباني |

| 135 | مختبر فلسطين | أنتوني لونشتاين |

| 136 | الجينوسايد أو جريمة الجرائم: مجريات محاكمة إسرائيل في لاهاي | ترجمة فريق من المركز العربي |

مقالة ((فلسطين في مكتبة ألف))

على موقع (ضفة ثالثة / العربي الجديد)

لا يضاهي متعة التجول بين أروقة المكتبة أي متعة أخرى مهما استطابت، أو هكذا يظن كل قارئ على الأقل! ففي صباح أحد الأيام المشرقة منذ فترة ليست ببعيدة، وجدتني أقصد مكتبة تقع في مدينة الدوحة، شاهقة كحرف الألف تتصدر -كصدارته الأحرف- ما يحيط بها من فضاء رحب.. تُدعى (مكتبة ألف).

وعلى الرغم من أنني حين دخلتها للمرة الأولى في ذلك اليوم لأجل كتاب بعينه، فقد خرجت بحصيلة ثرية لم تكن في الحسبان! كم يطيب لي الحديث عن كل كتاب صار في حوزتي، لكنني آثرت الحديث عن عشرة منها فقط.. تتحدث بشوق عن فلسطين.

متابعة القراءة على: الرابط

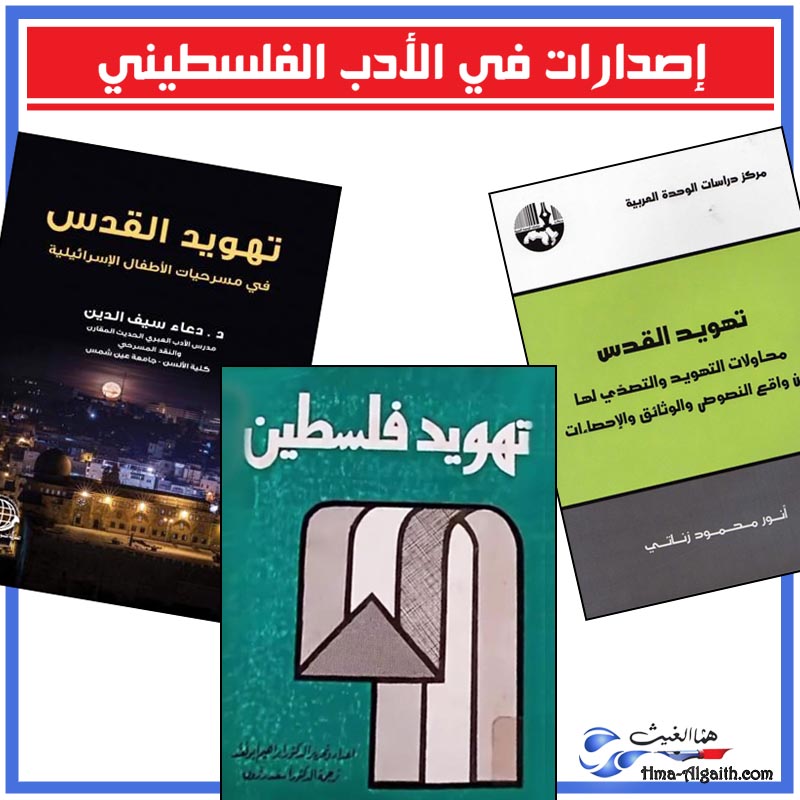

…………… إصدارات في الأدب الفلسطيني ……………

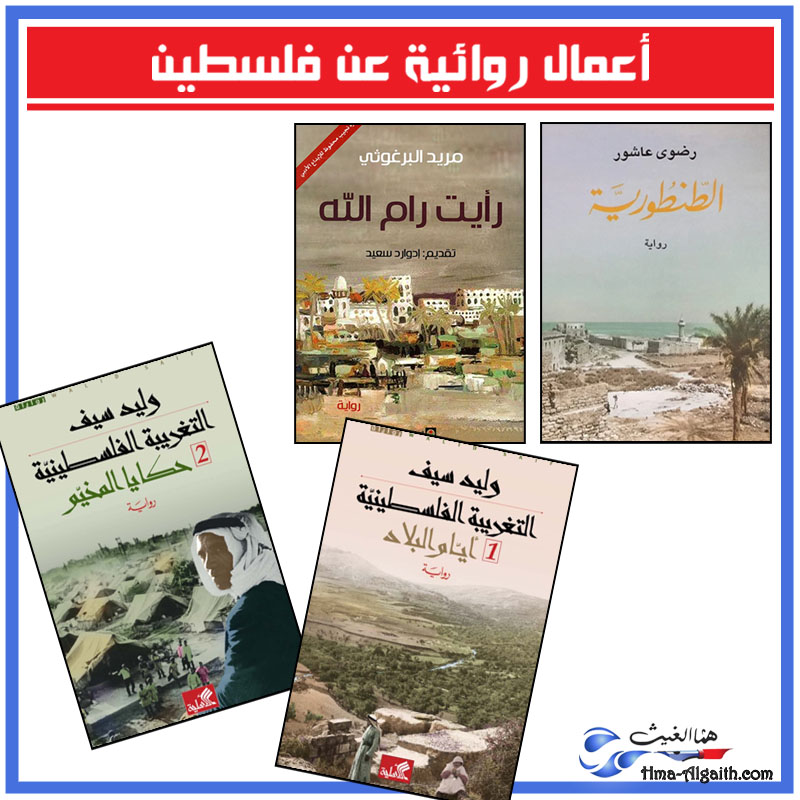

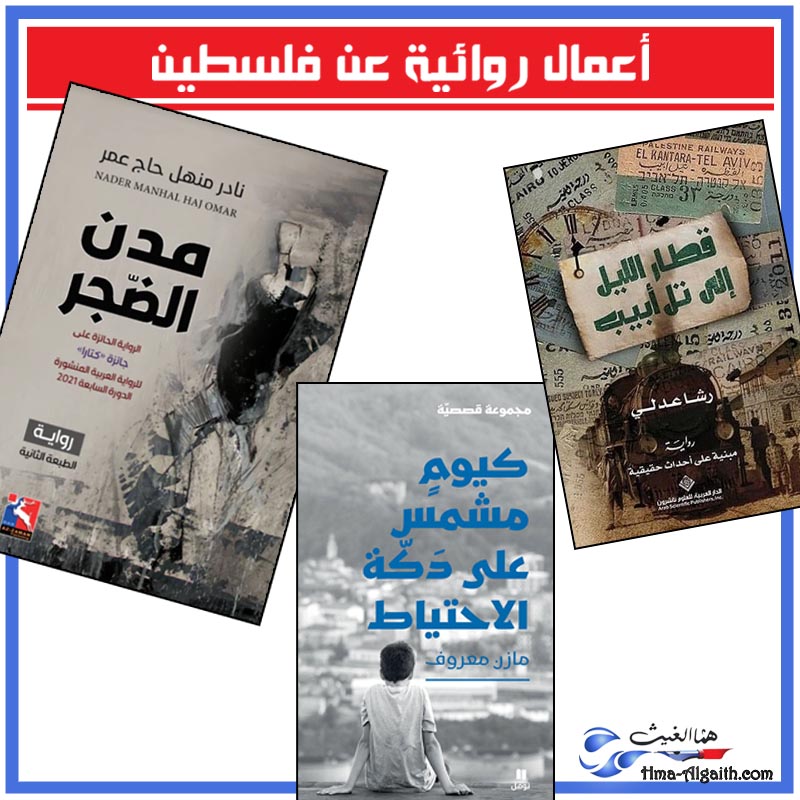

…………… روايات تحكي الواقع الفلسطيني ……………

…………… وعن الكيان المحتل ……………

اليوم .. في 2026

♥….. يطيب النظر إلى الوراء .. لتتبع خطوات إنجاز .. توّج عامه الخامس …..♥

.

… لقراءة المراجعة الكاملة لأي كتاب (يرجى الضغط على صورته) …

… لقراءة المراجعة الكاملة لأي كتاب (يرجى الضغط على صورته) …

.

.

.

.

.

.

.

.

ملاحظة: لقراءة أي كتاب .. يرجى الضغط على عنوانه

عدد |

الشهر |

التصنيف |

التقييم |

الكتاب |

الموضوع |

| 1 | يناير 2021 | القصة والرواية | * * * | وأخيراً جاء الفرج: قصص وتجارب واقعية | قصص موجهة إلى كل مظلوم فيستبشر وإلى كل ظالم فيعتبر |

| 2 | يناير 2021 | المنطق والفلسفة | * | ابن رشد والرشدية | ابن رشد عند مؤرخ فرنسي |

| 3 | يناير 2021 | الأدب | * * | اخرج في موعد مع فتاة تحب الكتابة | معلومات عامة وخاطفة |

| 4 | يناير 2021 | الأديان | * * * * | أديان العالم | إلى من يؤمن بالله وبتعدد كتبه ورسله .. مما قصّ علينا ومما لم يقصص |

| 5 | يناير 2021 | أدب المرأة | * * * * * | مدن ونساء: التفاصيل الصغيرة في الحياة الخاصة للمرأة | المرأة بسحرها في عينيّ الرجل المفتون |

| 6 | يناير 2021 | القصة والرواية | – | أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي | فنتازيا تشطر شخص ما إلى أربع .. بعبثية وإسفاف |

| 7 | يناير 2021 | الاستشراق | * * * * | العرب: وجهة نظر يابانية | العرب من خلال مرآة يابانية |

| 8 | يناير 2021 | الصحة العامة | * * * | قواعد الصحة الخمسون | الغذاء والصحة: المختصر الموزون في قواعد الصحة الخمسون |

| 9 | يناير 2021 | أدب الرحلات | – | يوميات رحلة إلى أوروبا | رحلة أحد ملوك الشرق إلى بلاد الغرب |

| 10 | يناير 2021 | أدب ساخر | * * * | ابتسم أنت في بغداد | مقالات تخلق من الهموم طرفة |

| 11 | يناير 2021 | شعر ونصوص أدبية | * | لا العسل تشتهيه نفسي ولا النحل | ديوان شعري إغريقي من البحر الإباحي |

| 12 | يناير 2021 | السياسة | – | عام قضيته في العراق: النضال لبناء غد مرجو | سيرة ذاتية للص آخر من عصابة العم سام .. لا أكثر |

| 13 | يناير 2021 | أندلسيات | * * * * * | الأندلس: بحثاً عن الهوية الغائبة | العودة إلى أندلس الماضي، للتبصر، ولاستشراف مستقبل أكثر تعايشاً |

| 14 | يناير 2021 | الجريمة وقصص بوليسية | * * * * * | أشهر قضايا الاغتصاب | إنهم الذكور ذوي النزعة الحيوانية .. قاتلهم الله |

| 15 | فبراير 2021 | تنمية الذات | * * * | أشياء جميلة | الاقبال على الحياة .. مهما يكن |

| 16 | فبراير 2021 | علم النفس | * * * * * | الألم النفسي والعضوي | إن هنالك أبعاداً وجدانية للآلام الجسدية |

| 17 | فبراير 2021 | علم الاجتماع | * * * * * | التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور | بحث علمي في ملامح المقهور النفسية وألوان دفاعه |

| 18 | فبراير 2021 | الفكر والحياة | * * * * | أينشتين والنسبية | شرح مبسط لنظرية أينشتين المعقدة في النسبية |

| 19 | فبراير 2021 | التاريخ | * * * * | الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي – مجلدان | سلسلة التاريخ الإسلامي منذ النشأة حتى اليوم |

| 20 | فبراير 2021 | التصوف | * * * * | الرحلة الداخلية | الغوص في أعماق النفس البشرية |

| 21 | فبراير 2021 | علم الطاقة والروحانيات | * * | الحاسة السادسة: رحلة في عمق وعينا الكوني | جانب من قدرات الإنسان اللامتناهية |

| 22 | فبراير 2021 | جندرية وجنسانية | * | الرجال من المريخ والنساء من الزهرة | الفروقات الفردية المتأصلة بين الجنسين |

| 23 | فبراير 2021 | سيرة ذاتية | – | مذكرات امرأة شيعية: سيرة روائية | سيرة أقل من عادية لامرأة شيعية |

| 24 | فبراير 2021 | العلم | * * * * * | المخ ذكر أم أنثى؟ | عقل الأنثى وعقل الذكر .. لا امتياز لأحدهما على الآخر |

| 25 | فبراير 2021 | أدب السجون | * * * * | تدمر شاهد ومشهود: مذكرات معتقل في سجون الأسد | صنف من وحوش بني البشر في صنوف تعذيب بني البشر |

| 26 | مارس 2021 | الأديان | * * * | الملل والنحل | موسوعة شاملة للطوائف الدينية في العالم |

| 27 | مارس 2021 | إسلاميات | * * * * | الصراع من اجل الإيمان: انطباعات أمريكي اعتنق الإسلام | المنطق أو الفطرة .. كلاهما مرادف لجوهر الإسلام |

| 28 | مارس 2021 | إسلاميات | * * * * | القرآن المعجز | منطق القرآن الكريم سبباً في اعتناق أستاذ رياضيات للإسلام |

| 29 | مارس 2021 | أندلسيات | * * * | علماء الأندلس: إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية | الفخر بأمجاد الأجداد الأندلسيين |

| 30 | مارس 2021 | القصة والرواية | – | الموريسكي الأخير | ثورات الشعوب القديمة والحديثة |

| 31 | مارس 2021 | علم النفس | * * * * * | الطب النفسي | المرض النفسي .. داء العصر |

| 32 | مارس 2021 | أدب المرأة | * * * * * | مكانة النساء في العقائد اليهمسلامية | محاولة إنصاف المرأة في ضوء النصوص المقدسة |

| 33 | مارس 2021 | شعر ونصوص أدبية | * * * | البلبال: أبواب في الوجد والكرى | إلى الملتاع في الصحو والكرى |

| 34 | مارس 2021 | سيرة ذاتية | * * * | يوميات طبيب | قصص واقعية بقلم طبيب |

| 35 | مارس 2021 | الأديان | * * | أساطير الخلق | أساطير الأولين في تصور الإله |

| 36 | مارس 2021 | إسلاميات | * * * * | جناية البخاري: انقاذ الدين من إمام المحدثين | اجتهاد موضوعي في صحة (صحيح البخاري) |

| 37 | مارس 2021 | أدب السجون | * * * | مذكراتي في سجن النساء | ولمقالة الحق ثمن يُستوفى خلف القضبان |

| 38 | مارس 2021 | أدب المرأة | * * * | هل أنتم محصنون ضد الحريم؟ | مقارنة ثقافية في شئون المرأة بين الشرق والغرب |

| 39 | مارس 2021 | السياسة | * * * | النساء أسلحة حربية: العراق الجنس والإعلام | عندما تكون المرأة (أداة) حربية |

| 40 | مارس 2021 | أدب المرأة | * * * | تابو البكارة | قطرات دم لغشاء مستتر يريق الشرق على جوانبه الدم |

| 41 | مارس 2021 | الثقافة والحضارة | * * | السياسة والحيلة عند العرب: رقائق الحلل في دقائق الحيل | متفرقات تراثية عربية في فن الحيلة |

| 42 | مارس 2021 | الأدب | * | الآتي من الزمان أسوأ: تأملات ومقالات | تأملات في الحياة يغلبها التشاؤم |

| 43 | ابريل 2021 | التاريخ | * * * | ثرثرة فوق دجلة: حكايات التبشير المسيحي في العراق | التربّص الأمريكي بأرض العراق .. ماضياً وحاضراً |

| 44 | ابريل 2021 | الأديان | – | حياة المسيح | متفرقات عن المسيح والمسيحية |

| 45 | ابريل 2021 | التصوف | * * | لغة الوجود: ما وراء الحياة والموت | حكمة صوفية في الحياة وما ورائها |

| 46 | ابريل 2021 | المنطق والفلسفة | * * * | ابن رشد: طاقة نور في عالم معتم | وبعد ثمانية قرون .. لا يزال ابن رشد الحاضر أبداً |

| 47 | ابريل 2021 | الصحة العامة | * * * | قصة الطب ودور الطبيب: إظهار لجمال النفس وانتصار للحياة | حديث لطيف في أروقة مهنة الطب |

| 48 | ابريل 2021 | أدب الرحلات | * * * * | الغابة | رحلة عميقة التأثير في عمق الأدغال الأفريقية |

| 49 | ابريل 2021 | الفكر والحياة | * * * * * | النباهة والاستحمار | الفكر الحر عندما يكشف عورة المجتمع المتخلف |

| 50 | ابريل 2021 | الجريمة وقصص بوليسية | * * * | مذكرات طبيب شرعي | الطب الشرعي وعجيب خلق الإنسان نفساً وجسداً |

| 51 | مايو 2021 | السياسة | * * * * | لا سكوت بعد اليوم: مواجهة الصور المزيفة عن الإسلام في أميركا | دفاع صادق عن الإسلام بقلم غير مسلم |

| 52 | مايو 2021 | أندلسيات | * * * * * | محاكم التفتيش: في اسبانيا والبرتغال وغيرها | فتق الجرح الأندلسي .. علّ الألم يستحضر العبرة |

| 53 | يونيو 2021 | تنمية الذات | * * * * * | زنزانة: عادة مدى الحياة | الإنسان وهو محكوم في سجن عادة .. عليه فك أغلالها |

| 54 | يونيو 2021 | سيرة ذاتية | * * * | بنات إيران | كفاح فتاة إيرانية مضطهدة كأختها العربية |

| 55 | يونيو 2021 | جندرية وجنسانية | * * | الشذوذ الجنسي عند الرجل والمرأة | قول علمي في المثلية الجنسية |

| 56 | يونيو 2021 | المنطق والفلسفة | * * * | يوتوبيا: جدل العدالة والمدينة الفاضلة | أثر مدينة أفلاطون على فكر فلاسفة الإسلام |

| 57 | يوليو 2021 | علم النفس | * * * * * | الحب أحسن دواء | الانسجام بين المكونات الإنسانية الثلاث: الروح-النفس-الجسد |

| 58 | يوليو 2021 | الثقافة والحضارة | * * | شارع الرشيد | أجواء عبقة بنكهة الماضي في شارع الرشيد |

| 59 | يوليو 2021 | الصحة العامة | * * * | المشاكل الطبية المحرجة: كلام صريح ونصائح مفيدة | مشكلات صحية محرجة .. لكن لا بد من علاجها |

| 60 | يوليو 2021 | شعر ونصوص أدبية | * * | أجمع الذكريات كي أموت: 32 شاعرا برتغاليا معاصرا | شعر برتغالي يكتبه سويداء القلب |

| 61 | أغسطس 2021 | علم النفس | * * * | حياتي عذاب | الأنثى .. وحياة العذاب |

| 62 | أغسطس 2021 | علم النفس | * * * * * | الزوج أول من يشكو | الزوج الشاكي الباكي اللوام على الدوام |

| 63 | أغسطس 2021 | علم الاجتماع | * * * | الصين: مخالب التنين الناعمة | التنين الصيني الحكيم .. قبل وبعد |

| 64 | أغسطس 2021 | الأدب | * * * | حديث الصباح | خواطر في الحياة تثري العقل وتروي الروح |

| 65 | أغسطس 2021 | علم النفس | * * | النفس والحياة | تحليل نفسي لحكاياتهم |

| 66 | سبتمبر 2021 | سيرة ذاتية | * | هكذا قتلوا قرة العين | النضال من أجل الاعتقاد .. مهما كان |

| 67 | سبتمبر 2021 | أدب الرحلات | * * * | فوق الغيوم تحت الغيوم | السفر إلى آسيا شرقاً وغرباً .. على أجنحة الكلمات |

| 68 | سبتمبر 2021 | القصة والرواية | * * * | السيد ابراهيم وأزهار القران | الإنسان والحياة وأبعاد روحانية أخرى |

| 69 | سبتمبر 2021 | إسلاميات | * * * | ناقصات عقل ودين: فصول في حديث الرسول | تحليل النصوص الدينية من منظور صوفي |

| 70 | اكتوبر 2021 | أدب المرأة | * * * * * | حوار حول الأنوثة والذكورة والدين والإبداع | حقوق المرأة بعيداً عن زيف ذكور الدين والسياسة |

| 71 | اكتوبر 2021 | أدب المرأة | * * * * * | هكذا قتلتُ شهرزاد: اعترافات امرأة عربية غاضبة | من يؤمن بالإنسانية .. بجوهريها الذكري والأنثوي |

| 72 | اكتوبر 2021 | أدب السجون | * * * * * | القوقعة: يوميات متلصص | سيرة ذاتية تشهد على وحشية بنو البشر |

| 73 | اكتوبر 2021 | القصة والرواية | * * * | الخيميائي | الكون سخي بأسرار لا تتطلب سوى إرخاء السمع |

| 74 | نوفمبر 2021 | تنمية الذات | * * * * | أنا وأخواتها: رحلة في أسرار الذات | أنا .. وأعوذ بالله من كلمة أنا |

| 75 | نوفمبر 2021 | السياسة | * * * * | بغداد عروس عروبتكم | القدس .. بغداد .. ومدن العرب .. كلهن عرائس العرب المغتصبات |

| 76 | نوفمبر 2021 | سيرة ذاتية | * * * * * | مذكرات طبيب شاب | الطبيب الإنسان والأديب الإنسان |

| 77 | نوفمبر 2021 | إسلاميات | * * * * | حتى لا تكون فتنة | الرد على أساطير وعاظ السلاطين |

| 78 | نوفمبر 2021 | القصة والرواية | * * * * * | عشق السكون: كل امرأة هاجر | عشق خليل الرحمن والأم هاجر .. في أعذب تصوير |

| 79 | نوفمبر 2021 | العلم | * * | الدماغ البشري | الدماغ البشري علمياً وفكرياً |

| 80 | نوفمبر 2021 | أدب المرأة | * * * | تكلمي الآن أو اصمتي للأبد | للمرأة الواعدة ولتلك التي لم تنهض بعد |

| 81 | نوفمبر 2021 | الثقافة والحضارة | * * | فرانك لويد رايت: جني بغداد | بغداد أو (جنة عدن) كما رآها المعماري الأمريكي |

| 82 | نوفمبر 2021 | المكتبات | * * | أشياء غريبة يقولها الزبائن في متاجر الكتب | طرائف زبائن المكتبات |

| 83 | نوفمبر 2021 | الأديان | * * * | القرآن والتوراة والإنجيل والعلم | الأديان الإبراهيمية تحت مجهر العقل |

| 84 | نوفمبر 2021 | القصة والرواية | * * * | مورفين | رواية مقتبسة من حياة المؤلف تختصر ألم المدمن |

| 85 | ديسمبر 2021 | القصة والرواية | – | صديقتي المذهلة | حكاية صديقتان من نابولي .. أقل من عادية |

| 86 | ديسمبر 2021 | القصة والرواية | * * * | مائة وخمسون قصة لنساء ورجال استجاب الله دعائهم | الدعاء سلاح المؤمن |

| 87 | ديسمبر 2021 | الأديان | * * * * | بنات إسرائيل | إسرائيل من الداخل |

| 88 | ديسمبر 2021 | إسلاميات | * * | تسبيح الكون | تسبيح الكائنات في الكون الفسيح |

| 89 | ديسمبر 2021 | القصة والرواية | * * | فئران أمي حصة | التحذير من فتنة الطائفية |

| 90 | ديسمبر 2021 | المنطق والفلسفة | * * | ابن سينا: الشيخ الرئيس والمعلم الثالث | فلسفة ابن سينا .. أمير الأطباء وأرسطو المسلمين |

| 91 | ديسمبر 2021 | الصحة العامة | * * * * | خرافات طبية: 100 خرافة 100 حقيقة 100 نصيحة | من يهتم لصحته وصحة المعلومات المتعلقة بها |

| 92 | ديسمبر 2021 | الأديان | * * * | المرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات | المرأة اليهودية مقابل الدين اليهودي والمجتمع اليهودي |

| 93 | ديسمبر 2021 | القصة والرواية | * | المعلم ومارغريتا | رواية عالية التركيز في الفنتازيا |

| 94 | ديسمبر 2021 | الأدب | * * | حديث العصافير | مقالات في أروقة الأدب وأحوال القلوب ودروب الحياة |

| 95 | ديسمبر 2021 | شعر ونصوص أدبية | * * | العين بالعين: نصوص | نصوص عن الحياة .. وفي الروح كذلك |

| 96 | ديسمبر 2021 | الجريمة وقصص بوليسية | * * | على نفسها جنت نادين | الحب .. الغموض .. الخيانة .. القتل .. مجتمعين |

| 97 | ديسمبر 2021 | متفرقات | * * * | استعد لمهن المستقبل | مستقبل متفجر في وظائف غير اعتيادية |

| 98 | ديسمبر 2021 | الصحة العامة | * * * * | هل الأصلع يحتاج شامبو | أسئلة مرضى حائرة وإجابات طبيب شافية |

| 99 | ديسمبر 2021 | المكتبات | * * * | إذا وقعت في حب كاتبة | مقالات تدور حول توأم القراءة والكتابة |

| 100 | ديسمبر 2021 | أدب المرأة | * * * | سعيدة بكوني امرأة | التحفيز نحو استقلالية، وموضوعية، وحب للذات أكبر |

| 101 | يناير 2022 | المنطق والفلسفة | * * * * | ابن رشد | فيلسوف التنوير القرطبي .. ابن رشد |

| 102 | يناير 2022 | الصحة العامة | * * | الأخطاء الطبية: واقع وتحديات | الأخطاء الطبية والمسئولية الإدارية والقانونية |

| 103 | فبراير 2022 | القصة والرواية | * * * | من شارع الرشيد إلى أكسفورد ستريت | الإنسان في مزيج من ضحكات ودموع .. وحزن مغلف بفرح |

| 104 | فبراير 2022 | علم النفس | * * | الطوطم والتابو | كل معبود ذو صفة قدسية صنعه البشر |

| 105 | فبراير 2022 | الصحة العامة | * * * * | ماذا تختار: موزة خضراء أم موزة صفراء؟ | المفاضلة بين خيارات تتعلق بالصحة العامة |

| 106 | فبراير 2022 | إسلاميات | * * * * | نقد الخطاب الديني | قراءة النص الديني حرفياً واستيعابه عقلياً |

| 107 | فبراير 2022 | سيرة ذاتية | * * | الاسكندر الأكبر | تأرجح النفس البشرية بين نزعتي الخير والشر |

| 108 | فبراير 2022 | الأدب | * * * | أرجوك لا تفهمني | مقالات تنساب حكمة في أروقة الحياة |

| 109 | مارس 2022 | الصحة العامة | * * | قواعد الحداد لنزول الوزن | قواعد خفيفة وجيزة .. لوزن مثالي |

| 110 | مارس 2022 | السياسة | * * * | القوادون والسياسة: تاريخ البغاء في نصف قرن | الدعارة السياسية الأشد انحطاطاً من دعارة الجسد |

| 111 | مارس 2022 | علم الطاقة والروحانيات | * * * | التقمص: أحاديث مع متقمصين – تجارب عملية | الروح الموغلة في الأزل وحيواتها اللامتناهية |

| 112 | مارس 2022 | أدب ساخر | * * * | فقاقيع | مقالات ترجو الفائدة بأسلوب ساخر |

| 113 | مارس 2022 | القصة والرواية | * * * | قلب كلب | المعدن الرخيص وطلاء الذهب |

| 114 | مارس 2022 | أدب المرأة | * * * * | أنثى الكتب | وكل ما في الأنثى أخّاذ .. حتى شجونها |

| 115 | مارس 2022 | القصة والرواية | * * | محامية وسط آلام الرجال | عندما تتألم الذكورة وتترافع الأنوثة |

| 116 | مارس 2022 | القصة والرواية | * * * | حالة حرجة | وخلف باب الطبيب الموصد .. حكايات |

| 117 | مارس 2022 | الفكر والحياة | * * | العبودية المختارة | الحرية كفطرة والعبودية كنظام بشري |

| 118 | مارس 2022 | الجريمة وقصص بوليسية | * * * | حطب دامه | فراغ مغبون فيه صاحبه وهاوية ما لها من قرار |

| 119 | مارس 2022 | القصة والرواية | * * | مزرعة الحيوانات | بعيداً عن نظرية التطور .. قانون الغاب عند الإنسان والحيوان |

| 120 | مارس 2022 | تنمية الذات | * * | مميز بالأصفر: مقرر مختصر في العيش بحكمة والاختيار بذكاء | كلمات بيضاء من أجل حياة مفعمة بالألوان |

| 121 | مارس 2022 | القصة والرواية | * * | تدابير القدر | قصص ليعتبر بها أولو الألباب |

| 122 | مارس 2022 | القصة والرواية | * * * | عدالة السماء | القصاص الإلهي ولو بعد حين |

| 123 | مارس 2022 | الأدب | * * * | الغزو الثقافي ومقالات أخرى | مقالات في الأدب والنقد والفكر والحياة |

| 124 | ابريل 2022 | أدب ساخر | * * * | كابوس ليلة صيف | ثيمة الحمار في الثقافة العربية |

| 125 | ابريل 2022 | القصة والرواية | * * * | أقباس روحانية | قصص متنوعة تعبق بالروحانية |

| 126 | ابريل 2022 | المكتبات | – | فن القراءة | القراءة وعالمها |

| 127 | ابريل 2022 | أدب المرأة | * * * | الدولة الأكثر ذكورية: المرأة بين السياسة والدين في السعودية | المرأة السعودية بين مطرقة الدين وسندان السلطة |

| 128 | ابريل 2022 | إسلاميات | * * * * | جدد حياتك | مبادئ الإسلام مقابل توصيات مفكر أمريكي |

| 129 | ابريل 2022 | القصة والرواية | * * | سقوط الإمام | رمزية الطغيان الذكوري في الإمام الحاكم |

| 130 | ابريل 2022 | السياسة | * * * * * | الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل | شرف الوطن في جيب الجاسوسية |

| 131 | ابريل 2022 | القصة والرواية | * * * * | أغويت أبي | جسد الأنثى المستباح في زنا محارم المجتمع الشرقي |

| 132 | ابريل 2022 | أدب المرأة | * * | تصرفي كسيدة وفكري كرجل | خبايا الرجل يكشفها رجل حريص تهمه المرأة |

| 133 | ابريل 2022 | الاستشراق | * * | حكم النبي محمد وشيء عن الإسلام | رأي حكيم روسي في نبي الإسلام |

| 134 | ابريل 2022 | أدب السجون | * * * | اليوم الأخير في حياة محكوم عليه بالإعدام | غريزة التمسك بالحياة إلى آخر رمق رغم شقاءها |

| 135 | ابريل 2022 | الصحة العامة | * * * | أنثروبولوجي على المريخ | الإنسان! جسد ونفس وروح .. بل وأعمق |

| 136 | ابريل 2022 | سيرة ذاتية | – | عطور | ذكرى تحمل روائح عطرية |

| 137 | ابريل 2022 | القصة والرواية | – | وادي قنديل | رواية بين الماضي والمستقبل |

| 138 | ابريل 2022 | القصة والرواية | – | أمطار الخريف | امرأة وطليقها وابن صديقتها الأصم |

| 139 | ابريل 2022 | جندرية وجنسانية | * * * | ثقافة الحرمان الجنسي: دراسة انثروبولوجية | الحرمان الجنسي تحت المجهر الأكاديمي |

| 140 | ابريل 2022 | شعر ونصوص أدبية | * | عن شيء اسمه الحب | نصوص مجنونة إلى ليلى من الليالي |

| 141 | ابريل 2022 | القصة والرواية | – | تحالف الأغبياء | سمين وبذيء وغريب الأطوار .. في ورطة |

| 142 | ابريل 2022 | التصوف | * * * | لا تصدق الكذبة: فلسفة الحب في زمن الكراهية | حكمة متصوف هندي في النفس وفي الحياة |

| 143 | ابريل 2022 | تنمية الذات | * | أوبشنز كوتشنج | أسس التدريب المبسطة في برامج التنمية البشرية |

| 144 | ابريل 2022 | القصة والرواية | * | أخف من الهواء | رواية أحادية الحوار بين عجوز وصبي |

| 145 | ابريل 2022 | سيرة ذاتية | * * * | أشياء كنت ساكتة عنها | الكفاح امرأة .. والنجاح امرأة |

| 146 | ابريل 2022 | القصة والرواية | * * * | علاقات خطرة | الفساد الأخلاقي في المجتمع المخملي |

| 147 | ابريل 2022 | المكتبات | * * * | عزيزي الكاتب | الأعمال الخالدة .. لو تم رفضها |

| 148 | ابريل 2022 | الأديان | * * * * * | حوار مع صديقي الملحد | لا إله إلا الله .. ولو كره الكافرون |

| 149 | ابريل 2022 | القصة والرواية | * * * * | جهنم الصغرى | وجهنم الصغرى ليست سوى صناعة بشرية |

| 150 | ابريل 2022 | الأديان | * * * * | التوراة | التوراة والتطاول اليهودي الذي لا يحدّه حد |

| 151 | ابريل 2022 | القصة والرواية | * * * | رائحة الدم | عشرة قصص تزخر بالحكمة |

| 152 | ابريل 2022 | الفكر والحياة | * * * * | أناشيد الإثم والبراءة | النفس البشرية ومعدنها الخفي حين تكشفه المواقف |

| 153 | ابريل 2022 | الفكر والحياة | * * * | لماذا رفضت الماركسية؟ | الماركسية وعبادة المادة |

| 154 | ابريل 2022 | القصة والرواية | * * * * | العنكبوت | المخ البشري وسر الأسرار |

| 155 | ابريل 2022 | سيرة ذاتية | * * | غوما أو الزعيم | الموت في عز لا الحياة في ذل |

| 156 | ابريل 2022 | جندرية وجنسانية | – | في الحب والحياة | آراء مريضة لا في الحب ولا في الحياة |

| 157 | ابريل 2022 | الفكر والحياة | * * * * | لغز الحياة | أسرار الحياة الوجدانية |

| 158 | ابريل 2022 | الفكر والحياة | * * * | لغز الموت | الموت والحياة وجهان لعملة واحدة |

| 159 | ابريل 2022 | تنمية الذات | * * * * | علمني أبي: مع آدم من الطين إلى الطين | تجليات من نور مع آدم أبو البشر |

| 160 | مايو 2022 | القصة والرواية | * * * | مكتوب على الجبين | وأن البشر أتعس مما نتصور |

| 161 | مايو 2022 | القصة والرواية | * * * * * | قواعد العشق الأربعون | المتحابين في الله .. وعشق مختلف |

| 162 | مايو 2022 | إسلاميات | * * | الروح | عالم الروح وهي من أمر الله |

| 163 | مايو 2022 | جندرية وجنسانية | * * * * * | المرأة والجنس | المرأة .. بيولوجياً وإنسانياً |

| 164 | مايو 2022 | جندرية وجنسانية | * | جنازة المؤخرة | اعتبار مقدّم لعضو جسدي خاص جداً |

| 165 | مايو 2022 | جندرية وجنسانية | * * * * | اللغة الغائبة: نحو لغة غير جنسوية | جنسوية اللغة ذكورياً .. وجه آخر للتمييز الجندري |

| 166 | مايو 2022 | أندلسيات | * | حكايات أندلسية | شيء من التراث الأسباني |

| 167 | مايو 2022 | القصة والرواية | – | المنور | أخبار الجيران التافهة والفاضحة أحياناً |

| 168 | مايو 2022 | السياسة | * * * | تركيا بين الكمالية والأردوغانية (1919 – 2014) | تركيا بين حقبتين بعد سقوط الخلافة العثمانية |

| 169 | مايو 2022 | أدب السجون | * * * | غوانتنامو: قصتي | صحفي حر يحبسه شرف المهنة |

| 170 | مايو 2022 | سيرة ذاتية | * * * | ولدت هناك ولدت هنا | فلسطين في سيرة أديب .. لا في رواية تاريخية |

| 171 | مايو 2022 | السياسة | * * * | النمر الأسيوي مهاتير محمد: من شاب متمرد إلى بطل إسلامي | سيرة كفاح زعيم مسلم صادق القول والفعل |

| 172 | مايو 2022 | القصة والرواية | * * * * | حياتك الثانية تبدأ حين تدرك أن لديك حياة واحدة | يبقى الأمل أكسجين الحياة مهما ضاق الخناق |

| 173 | مايو 2022 | الفكر والحياة | * * * * * | امرأة تحدق في الشمس | نظرة امرأة صادقة نحو الحياة |

| 174 | مايو 2022 | المكتبات | * | ذاكرة القراءة | كتاب في ذاكرة القراءة على ما يبدو |

| 175 | مايو 2022 | أدب المرأة | * * | المرأة والموروث في مجتمعات العيب | المرأة الشرقية كجسد في محل قذف دائم |

| 176 | مايو 2022 | الثقافة والحضارة | * * | مع العرب في التاريخ والأسطورة | طرائف العرب في الماضي السحيق |

| 177 | مايو 2022 | شعر ونصوص أدبية | – | بغداد: لا غالب إلا الله | نصوص عن أطلال ومتفرقات شعرية |

| 178 | مايو 2022 | إسلاميات | * * * | من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟ | الشعر والشعراء من وجهة نظر شاعر مسلم |

| 179 | مايو 2022 | القصة والرواية | * * * | مذكرات طفلة | أسئلة طفلة وجودية تنتهي بموتها وهي عروس قاصر |

| 180 | مايو 2022 | القصة والرواية | * | أنا هي أنت | المثلية النسوية بنكهة عربية |

| 181 | مايو 2022 | الاستشراق | – | جوهر الكون وأسماؤه العلية | أسماء الله الحسنى من منظور روحاني |

| 182 | مايو 2022 | إسلاميات | * * | الداروينية المتأسلمة: أزمة منهج | أسلمة الداروينية الإلحادية علمياً وعقائدياً |

| 183 | مايو 2022 | إسلاميات | * * * * | ثورة في السنة النبوية | سبعة كنوز من ميراث النبوة |

| 184 | مايو 2022 | الصحة العامة | * * * * | طيب أم شرير؟ | طعامنا على ميزان الحكيم |

| 185 | مايو 2022 | القصة والرواية | * | موت معالي الوزير سابقاً | الذكر في غيّه والمرأة في نضالها ضده |

| 186 | مايو 2022 | أندلسيات | * * * | تأثيرات عربية في روايات أسبانية | مرادفات في أدب الرواية بين ثقافتين مختلفتين |

| 187 | مايو 2022 | أدب المرأة | * * * | استعباد النساء | دعوى لتمكين المرأة مع طلائع الحركة النسوية |

| 188 | مايو 2022 | الأدب | * * | أوراق وأسمار | مقالات من هنا وهناك في أروقة الحياة |

| 189 | مايو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * | شظايا امرأة | نصوص تصف قلب امرأة مجروح |

| 190 | مايو 2022 | أدب المرأة | * * * | أنثى مع سبق الإصرار | المرأة الشرقية ومستنقع المجتمع الذكوري |

| 191 | مايو 2022 | السياسة | * * | خيانة المثقفين: النصوص الأخيرة | الكلمة الأخيرة لمفكّر عربي حر |

| 192 | مايو 2022 | جندرية وجنسانية | * * * | الحياة في الظل: مثليون عراقيون في دائرة الضوء | داء المثلية الذكورية يقتحم المجتمع العراقي المحافظ |

| 193 | مايو 2022 | إسلاميات | * | لأنك الله: رحلة الى السماء السابعة | خواطر حول بعض أسماء الله الحسنى |

| 194 | مايو 2022 | الأدب | * | كتاب اللاطمأنينة | نصوص تصف الشجن على ما يبدو |

| 195 | مايو 2022 | جندرية وجنسانية | * * * * | سوبرمان عربي: عن الله والزواج والرجال الذكوريين وكوارث أخرى | عربية ملحدة تمزق بورتريه السوبرمان العربي .. صغيرة وكبيرة |

| 196 | مايو 2022 | سيرة ذاتية | * * * * * | لا تخبري ماما | الأب الذئب يصبح حملاً وديعاً وقد حملت منه طفلته سفاحاً |

| 197 | مايو 2022 | سيرة ذاتية | * * * * * | تركوا بابا يعود | عندما يعود الأب لابنته .. ليعوي ذئبه مجدداً في شهوة |

| 198 | مايو 2022 | الفكر والحياة | – | عن الشر | حديث موضوعي عن الشر .. كما يبدو |

| 199 | مايو 2022 | التصوف | * * * | التانترا: الروحانية والجنس | الجنس كطاقة كونية ومصدر للبركة |

| 200 | مايو 2022 | السياسة | * * * * | أميركا والإبادات الثقافية | وحشية الرجل الأبيض .. الثقافية! |

| 201 | مايو 2022 | السياسة | * * * * | أميركا والإبادات الجماعية | وحشية الرجل الأبيض في المجازر الجماعية |

| 202 | مايو 2022 | السياسة | * * * * | أميركا والإبادات الجنسية | وحشية الرجل الأبيض وقطع دابر الأعراق الأخرى |

| 203 | مايو 2022 | إسلاميات | * * * | وعاظ السلاطين | وعاظ السلاطين بين الأمس واليوم |

| 204 | مايو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | الكوميديا الإلهية: الجحيم | جحيم مزعوم في كوميديا دانتي |

| 205 | مايو 2022 | شعر ونصوص أدبية | – | الكوميديا الإلهية: المطهر | مطهر مزعوم في كوميديا دانتي |

| 206 | مايو 2022 | شعر ونصوص أدبية | – | الكوميديا الإلهية: الفردوس | فردوس مزعوم في كوميديا دانتي |

| 207 | مايو 2022 | جندرية وجنسانية | * | الكاماسوترا: فن الحب عند الهنود | عراقة فن الحب الهندي |

| 208 | مايو 2022 | إسلاميات | * * * | وأد الانثى: بين النصوص المقدسة والعقدة الذكورية | تعددت المحرّمات ووأد الأنثى واحد |

| 209 | مايو 2022 | إسلاميات | * * * * | فاتتني صلاة: لماذا يحافظ البعض على الصلاة .. بينما يتركها الكثير؟ | الصلاة في نداء (حي على الفلاح) |

| 210 | مايو 2022 | الاستشراق | * * | قيادة محمد ﷺ | النبي كقائد عند منظّر إنجليزي |

| 211 | مايو 2022 | التصوف | * * | الحياة ليست سينما | وكل لحظة من عمر الإنسان تحمل حكمة |

| 212 | مايو 2022 | المكتبات | * * * * | لعنة بابل | اللغة العربية .. بحر لا ينضب من الكنوز |

| 213 | مايو 2022 | المنطق والفلسفة | – | الزمن والآخر | فلسفة حول الزمن والآخر على ما يبدو |

| 214 | مايو 2022 | المنطق والفلسفة | * * * | إنسان مفرط في إنسانيته | قراءة في فلسفة نيتشه مفرطة الإنسانية |

| 215 | يونيو 2022 | أدب السجون | * * * * * | حيونة الإنسان | وحشية الإنسان إذا فلت الزمام |

| 216 | يونيو 2022 | المنطق والفلسفة | * * | الوجودية منزع إنساني | مدخل إلى الفلسفة الوجودية |

| 217 | يونيو 2022 | أدب المرأة | * * * | جهاد النساء: لماذا اخترن داعش؟ | داعشيات داعش .. العوراوات ديناً وعقلاً |

| 218 | يونيو 2022 | المكتبات | * * | متعة القراءة | القراءة وأجوائها وأحوال القرّاء |

| 219 | يونيو 2022 | التصوف | * * * | العلاقة الحميمة: لغز العلاقة الحامية | الصدق اللامتناهي مع النفس والآخرين |

| 220 | يونيو 2022 | المنطق والفلسفة | * | رسائل ابن سينا | فلسفة عتيقة حول الإله والكون والإنسان |

| 221 | يونيو 2022 | أدب المرأة | * * * * * | عن المرأة والدين والأخلاق | رأي امرأة منطقي جداً ولكن الذكوريين يجحدون |

| 222 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | آخر السيوف | في رثاء الشاعرة لزوجها |

| 223 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | القصيدة أنثى والأنثى قصيدة | الأنثى في قصائد شاعرة عربية |

| 224 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | وللعصافير أظافر تكتب الشعر | قصائد شاعرة عربية بين حواء وآدم |

| 225 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | فتافيت امرأة | شاعرة عربية تواجه المجتمع الذكوري |

| 226 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | في البدء كانت الأنثى | امرأة شرقية قبالة رجل شرقي |

| 227 | يونيو 2022 | القصة والرواية | * | مذكرات مراهق | انحراف الأحداث وأوبتهم |

| 228 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | – | المنسي في الكولاج | ملامح ضائعة في قصاصات الحياة .. على ما يبدو |

| 229 | يونيو 2022 | إسلاميات | * * | رسائل في التوحيد | كلمة حق عند الملك ضد الوشاة |

| 230 | يونيو 2022 | أندلسيات | * * * * * | رسالة حي بن يقظان | الإيمان بالله فطرةً .. وقلباً.. وعقلاً |

| 231 | يونيو 2022 | إسلاميات | * * * * | مهزلة العقل الديني: يا أمة ضحكت | الجهل المقدس ووعاظ السلاطين |

| 232 | يونيو 2022 | إسلاميات | * * * * * | دوائر الخوف: قراءة في خطاب المرأة | المرأة بين شرع الله وشرع فقهاء الوأد |

| 233 | يونيو 2022 | متفرقات | * * | أشياء غريبة لم تعرفها من قبل | معلومات متفرقة من هنا وهناك |

| 234 | يونيو 2022 | أندلسيات | * * * | المرأة الأندلسية: مرآة حضارة شعّت لحظة وتشظّت | امرأة الأندلس .. أسوة وعبرة |

| 235 | يونيو 2022 | المنطق والفلسفة | – | أصل التفاوت بين الناس | بحث في التفاوت البشري .. على ما يبدو |

| 236 | يونيو 2022 | أدب السجون | * * * * * | تاريخ التعذيب | وحشية الإنسان اللامتناهية |

| 237 | يونيو 2022 | إسلاميات | * * * | دراسة في سوسيولوجيا الإسلام | الواقعية والمثالية بين السنة والشيعة |

| 238 | يونيو 2022 | إسلاميات | * * * | عندما التقيت عمر بن الخطاب | حوار تخيلي مع الخليفة الثاني |

| 239 | يونيو 2022 | إسلاميات | * * * | إله التوحش: التكفير والسياسة الوهابية | العبث في الدين الخاتم |

| 240 | يونيو 2022 | المنطق والفلسفة | * * * * | مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام | إنكار كفاءة العقل في المسيحية والإسلام |

| 241 | يونيو 2022 | إسلاميات | * * * | كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد | التوحيد الخالص لله |

| 242 | يونيو 2022 | جندرية وجنسانية | * * | أسرار الرجال: كيف تجدين الرجل المناسب وتحافظين عليه | رجل صريح يكشف أسراره وأسرار أقرانه للمرأة |

| 243 | يونيو 2022 | إسلاميات | * * * | الصحوة في ميزان الإسلام: وعاظ يحكمون عقول السعوديين | مواجهة جريئة ضد الجمود الفكري |

| 244 | يونيو 2022 | الفكر والحياة | * * * | الله والإنسان | فكر حر لا يخلو من شطحات |

| 245 | يونيو 2022 | الفكر والحياة | * * * | رحلتي من الشك إلى الإيمان | العلم والإيمان لدى مفكر آمن بعد إلحاد |

| 246 | يونيو 2022 | المكتبات | – | بنيان اللغة | حديث عن هندسة اللغة .. على ما يبدو |

| 247 | يونيو 2022 | جندرية وجنسانية | – | تاريخ الجنسانية: إرادة العرفان | حديث عن تاريخ الجنسانية .. كما يبدو |

| 248 | يونيو 2022 | أندلسيات | * * | رسالة التوابع والزوابع | مخيلة أدبية عند شاعر أندلسي |

| 249 | يونيو 2022 | إسلاميات | * * * * * | امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة: خطاب اللامساواة في المدونة الفقهية | ما أراده الله للمرأة وما عانده الفقهاء |

| 250 | يونيو 2022 | أدب السجون | * * * | خمس دقائق وحسب: تسع سنوات في سجون سورية | الوحشية تعيد نفسها في سجون الأسد |

| 251 | يونيو 2022 | المنطق والفلسفة | * * * | ما الإنسان؟ | الإنسان في حوار محتدم بين شاب وشيخ |

| 252 | يونيو 2022 | تنمية الذات | * * * | الهدوء: قوة الانطوائيين في عالم لا يتوقف عن الكلام | الهدوء كطاقة إيجابية وديناميكية وإبداعية |

| 253 | يونيو 2022 | أدب السجون | * * * * * | تلك العتمة الباهرة | ظلام السجن ونور الحق |

| 254 | يونيو 2022 | جندرية وجنسانية | * * * | أنثى اللغة: أوراق في الخطاب والجنس | الصمت الأنثوي قبالة الصخب المذكّر |

| 255 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | على حيطان الجيران | نصوص فوق الحيطان .. محاها الزمن وبعثرتها الذاكرة |

| 256 | يونيو 2022 | السياسة | * * * * * | الوزير المرافق | الوزير يخلع عباءة الدبلوماسية ويصرّح بما خفي |

| 257 | يونيو 2022 | تنمية الذات | * * * | فن اللامبالاة: لعيش حياة تخالف المألوف | تقبّل الواقع من أجل حياة مستقرّة |

| 258 | يونيو 2022 | أندلسيات | * * * | طوق الحمامة: في الألفة والأُلاف | قول حكيم في عاطفة الحب |

| 259 | يونيو 2022 | التصوف | * * * * * | المركب الفارغ: لقاءات مع اللاشيء | كن لا شيء لتكن كل شيء |

| 260 | اكتوبر 2022 | أدب السجون | * * * * * | السجينة | كلمة حق ثمنها عشرين عاماً استقطعت من عمر امرأة حرة |

| 261 | يونيو 2022 | أدب السجون | * * * | الغريبة | ليست الحياة بعد السجن كقبله |

| 262 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | حبيبتي | ديوان جيد يجمع بين قصائد حب للوطن وللحبيبة |

| 263 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * | سيبقى الحب سيدي | قصائد في الهزل إلا من شذرات |

| 264 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | أنت لي | قصائد في الغزل عذبة ومتطرفة |

| 265 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | لا غالب إلا الحب | نصوص في الحب مع شيء من غزل إباحي |

| 266 | يونيو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | الأوراق السرية لعاشق قرمطي | مقاطع شعرية إباحية في أغلبها |

| 267 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * * * | يوميات امرأة لا مبالية | المرأة الشرقية والمسلخ العربي الكبير |

| 268 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | أشعار مجنونة | شعر سياسي وآخر في الغزل وآخر مغضوب عليه شرعاً |

| 269 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | قصائد مغضوب عليها | شعر ممنوع سياسياً وشيء من غزل |

| 270 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * | إلى بيروت الأنثى مع حبي | ويلات حرب لبنان التي لا تخبت |

| 271 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * * | دمشق نزار قباني | دمشق لوحة جميلة بريشة نزار الشعرية |

| 272 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | قصيدة بلقيس | رثائية شاعر الياسمين لياسمينته |

| 273 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | لافتات 1 | لافتة شعرية ممنوعة من البحر السياسي |

| 274 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | لافتات 2 | الدم والشجن في شعر شاعر عربي |

| 275 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * * | لافتات 3 | لافتة شعرية ثورية |

| 276 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | لافتات 4 | لافتة شعرية غاضبة على البؤس العربي |

| 277 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * * | لافتات 5 | لافتة شعرية لا تخلو من سلاطة في القول والتعبير |

| 278 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | لافتات 6 | لافتة شعرية تمطر النار |

| 279 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * * | لافتات 7 | لافتة تمطر مطراً اعصارياً |

| 280 | يوليو 2022 | التصوف | * * * | بحثاً عن الشمس: من قونية إلى دمشق | سيرة أعظم متحابان في الله .. الرومي والتبريزي |

| 281 | يوليو 2022 | الأديان | – | الإنسان يعصي لهذا يصنع الحضارات | رأي ملحد في الإله والدين والحياة والإنسان |

| 282 | يوليو 2022 | جندرية وجنسانية | – | الأيروسية | بحث في الأيروسية كما يبدو |

| 283 | يوليو 2022 | المنطق والفلسفة | * | التفكير الفلسفي عند ابن رشد | نبذة عن الفيلسوف المسلم ابن رشد |

| 284 | يوليو 2022 | التصوف | * * * * | هكذا تكلم ابن عربي | ابن عربي .. المتصوف الغائب الحاضر |

| 285 | يوليو 2022 | أندلسيات | * | رحلة أفوقاي الأندلسي: مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب | رحلة أندلسي في بلاد الفرنجة للذود عن الإسلام |

| 286 | يوليو 2022 | أدب السجون | * * * | من بلاط الشاه إلى سجون الثورة | القمع كضريبة عن كلمة الحق .. والنصر كسنّة كونية |

| 287 | يوليو 2022 | الأدب | * | الكتب مقابل السجائر | حديث عن الكتابة والحرية والسياسة وأشياء أخرى |

| 288 | يوليو 2022 | أدب السجون | * * | دفاتر فلسطينية | سنابل قمح ترويها دماء فلسطينية |

| 289 | يوليو 2022 | المكتبات | – | سنة القراءة الخطرة | كتاب ليس في الكتب بل في اللاشيء |

| 290 | يوليو 2022 | المكتبات | – | دراسات في الأدب والنقد | بحث متخصص جداً في الأدب والنقد |

| 291 | يوليو 2022 | الأديان | * * * * | إنجيل برنابا: دراسة مقارنة | الإنجيل المقدّس الموافق للقرآن الكريم |

| 292 | يوليو 2022 | الاستشراق | * * * | الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق | الاستشراق تحت المجهر .. بحث حيادي |

| 293 | يوليو 2022 | الثقافة والحضارة | * * * | حضارة بابل وآشور | حضارة شرقية يكشف عنها عالم فرنسي |

| 294 | يوليو 2022 | أدب ساخر | * * | زي ما بقولك كده – جزء 1 | مقالات تحكي الواقع بحس فكاهي مفرط |

| 295 | يوليو 2022 | علم الاجتماع | * * * * | الأنا وجحيم الآخر: ديناميات العنف في المجتمعات المتشظية | صور العنف المتفجّر في المجتمعات المتخلفة |

| 296 | يوليو 2022 | الأديان | * * | لماذا لست مسيحياً؟ | فلسفة سابقة لأوانها جلبت لصاحبها المتاعب |

| 297 | يوليو 2022 | المكتبات | * * * | النص القرآني وآفاق الكتابة | مجموعة مقالات في شئون وشجون اللغة العربية |

| 298 | يوليو 2022 | التصوف | * * * | سيكولوجية الاستنارة والأجساد السبعة | النمو الروحي للإنسان |

| 299 | يوليو 2022 | جندرية وجنسانية | – | قضايا الجسد: إدارة الجسد في الطهارة والتلوث | بحث في قضايا الجسد .. على ما يبدو |

| 300 | يوليو 2022 | الأدب | – | أن نلبس سروالاً قصيراً: نصوص ما فوق الركبة | مخيلة ثقافية تسعى لكشف الباطن من النص |

| 301 | يوليو 2022 | علم الطاقة والروحانيات | * * * * * | القفزة: علم نفس الاستيقاظ الروحي | يقظة أكثر اتساعاً للروح على الكون الفسيح |

| 302 | يوليو 2022 | التصوف | * * | منازل السائرين إلى الحق عز شأنه | مدراج النور عند المتصوفة |

| 303 | يوليو 2022 | التصوف | * * | تصوف: منقذو الآلهة | الإله يتوسل للإنسان أن يتحرر منه |

| 304 | يوليو 2022 | علم الاجتماع | * * * | الأخلاق: الضائع من الموارد الخلقية | البداوة والحضارة في ميزان الأخلاق |

| 305 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | الأعمال والأيام | ملحمة إغريقية تحكي قصة الخلق |

| 306 | يوليو 2022 | أدب المرأة | * * * * * | الكاتبات والوحدة | فناء الكاتبات من الحياة أو في الكتابة |

| 307 | يوليو 2022 | علم الاجتماع | * * * * | شخصية الفرد العراقي | ازدواجية الشخصية بفعل الموروث الاجتماعي |

| 308 | يوليو 2022 | التصوف | * * * * | الحدس: أبعد من أي حس | الحدس القلبي مقابل المنطق العقلي |

| 309 | يوليو 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | الحياة في خريطة | شعر برتغالي يعكس من أبعاد الحياة .. أطيافاً |

| 310 | يوليو 2022 | التصوف | * * * | كتاب الصدق | منازل المؤمن في مدارج الصوفية |

| 311 | يوليو 2022 | أدب المرأة | * * * | سوانح فتاة | خواطر سنحت لفتاة سابقة لأوانها |

| 312 | يوليو 2022 | الفكر والحياة | * * * * | دفاعاً عن الجنون | عندما يكون العاقل مجنوناً والمجنون عاقلاً |

| 313 | يوليو 2022 | السياسة | * * * * * | تهويد المعرفة | ومع هيمنة اليهود العالمية .. تتهوّد المعرفة |

| 314 | يوليو 2022 | التصوف | * * * | الحرية: شجاعتك أن تكون كما أنت | الحرية لا تعني الإباحية .. إنما الأصالة |

| 315 | يوليو 2022 | المكتبات | * * * * | خزانة الكتب الجميلة: كيف نقرأ ولماذا؟ | كتب وكتابة وكتّاب .. يا لها من أجواء حالمة |

| 316 | يوليو 2022 | جندرية وجنسانية | * * * | لماذا تكره النساء بائعات الهوى؟ | رجل شرقي ينتصر للمرأة الشرقية |

| 317 | يوليو 2022 | أدب المرأة | * * | غرفة تخص المرء وحده | نسوية حرة في مواجهة الواقع الذكوري |

| 318 | يوليو 2022 | التصوف | * * * * * | النضج: عودة الإنسان إلى ذاته | النضج هو انعكاس للذات عندما تدرك حقيقتها |

| 319 | يوليو 2022 | المنطق والفلسفة | * * * * * | دين الفطرة | دليل القلب لا العقل إلى الله |

| 320 | يوليو 2022 | التصوف | * * * | متصوفة بغداد | التوسط الجغرافي والروحاني لمدينة بغداد |

| 321 | يوليو 2022 | المنطق والفلسفة | – | مذهب المنفعة | فلسفة حول مذهب النفعية .. على ما يبدو |

| 322 | أغسطس 2022 | المنطق والفلسفة | * * | انفعالات النفس | الجسد والنفس والروح .. مقابل الإنسان |

| 323 | أغسطس 2022 | التصوف | * * * | الإبداع | الإبداع .. تجدد متدفق لا ينضب |

| 324 | أغسطس 2022 | علم النفس | * * * | الإنسان والبحث عن المعنى: معنى الحياة والعلاج بالمعنى | والحياة تستحق العيش .. مهما كان |

| 325 | أغسطس 2022 | أدب المرأة | * * * * * | أرسطو والمرأة | الشوفينية الأرسطية والعداء للمرأة |

| 326 | أغسطس 2022 | التصوف | * * * * * | النبي | موعظة نبي لحياة الإنسان السرمدية |

| 327 | أغسطس 2022 | الأديان | * * * | أمثال يسوع بين الأمس واليوم | المسيح يزورنا ويتفقد أحوالنا |

| 328 | أغسطس 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * * | رباعيات الخيام | أبيات شعرية تسع الحياة وما فيها |

| 329 | أغسطس 2022 | الفكر والحياة | * * * | خطاب إلى الرجل الصغير | رجل كبير بإنسانيته أمام رجل صغير بعبوديته |

| 330 | أغسطس 2022 | التصوف | * * | الشجاعة | الشجاعة في التحرر من أغلال العبودية الموروثة |

| 331 | أغسطس 2022 | أدب الرحلات | * * | مشاهدات بريطاني عن العراق سنة 1797 | بريطاني في عراق أواخر القرن الثامن عشر |

| 332 | أغسطس 2022 | التصوف | * * * * | الفهم | الوعي كتجربة روحية حقيقية |

| 333 | أغسطس 2022 | أندلسيات | * * * * | قصة العرب في إسبانيا | العرب في أندلس أسبانيا بقلم مستشرق |

| 334 | أغسطس 2022 | أدب المرأة | * * * * * | كتاب المرأة: احتفالاً بروحية المرأة | المرأة كجوهر إنساني لا مثيل له |

| 335 | أغسطس 2022 | السياسة | * * * | الثقافة والمقاومة: محاورات مع ادوارد سعيد | شجون رجل عربي حر |

| 336 | أغسطس 2022 | أدب الرحلات | * * | داغستان بلدي | عشق الوطن بخط شاعر لا تُسعفه القواميس |

| 337 | أغسطس 2022 | أدب السجون | * * | مقاومة | سيرة مناضلة عربية حرة |

| 338 | أغسطس 2022 | أدب المرأة | – | رسالة إلى شاعر شاب | مقالات لأديبة إنجليزية من القرن العشرين |

| 339 | أغسطس 2022 | الأدب | * * * * | أسطورة الأدب الرفيع | اللغة العربية بين مطرقة النحو وسندان الشعر |

| 340 | أغسطس 2022 | سيرة ذاتية | * * | هذا الكتاب سيؤلمك: يوميات سرّية لطبيب مبتدئ | طبيب إنجليزي يترك مهنته وينشر يومياته عنها فيما بعد |

| 341 | أغسطس 2022 | الأديان | * * * | حروب باسم الرب | الأديان وشريعة القتل باسم الإله |

| 342 | أغسطس 2022 | السياسة | * * * | معذبو الأرض | مناضل فرنسي حر بذل دمه لأرض الجزائر |

| 343 | أغسطس 2022 | التاريخ | * * | روح الثورات والثورة الفرنسية | الثورة الفرنسية الملهمة لثورات الشعوب الأخرى |

| 344 | أغسطس 2022 | التاريخ | * * * | بغداد: ملامح مدينة في ذاكرة الستينات | بغداد في ذاكرة عاشق مغترب |

| 345 | أغسطس 2022 | علم الطاقة والروحانيات | * * | الحياة بعد الحياة | تجارب الاقتراب من الموت ومشاهدات ما بعده |

| 346 | أغسطس 2022 | القصة والرواية | * * | الباب وقصص أخرى | ألغاز النفس البشرية في مجموعة قصصية |

| 347 | أغسطس 2022 | المنطق والفلسفة | * | ابن رشد المقلق | ابن رشد .. أزعج الأوروبيين بفلسفته فناصبوه العداء |

| 348 | أغسطس 2022 | التصوف | * * * | الملامتية والصوفية وأهل الفتوة | النفس اللوامة كطريقة من طرق التعبّد |

| 349 | أغسطس 2022 | الاستشراق | * * * * | الأحلام المشرقية: بورخيس في متاهات ألف ليلة وليلة | الشرق في قلب أديب أرجنتيني |

| 350 | أغسطس 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | مختارات فرناندو بيسوا | خواطر في الحياة واقعية .. أقرب إلى التشاؤم |

| 351 | سبتمبر 2022 | المنطق والفلسفة | * * | فلسفة الوحدة | الوحدة والعزلة .. والخط الرفيع الفاصل بينهما |

| 352 | سبتمبر 2022 | علم النفس | * * * * | الكبت | النزعات النفسية عندما تتشكل بفعل الميل الجنسي |

| 353 | سبتمبر 2022 | علم النفس | * * * | هل نولد عنصريين؟ | العنصرية كاستعداد فطري وخلق مكتسب، ووسائل مواجهتها |

| 354 | سبتمبر 2022 | علم الطاقة والروحانيات | * * | تجاوز مستويات الوعي | نحو رحلة تطوير روحية للأنا |

| 355 | اكتوبر 2022 | علم الطاقة والروحانيات | * * * | رحلة الأرواح: دراسات لحالات عن الحياة بين الحيوات | رحلة الروح في حيوات سرمدية لا تنتهي |

| 356 | نوفمبر 2022 | أدب ساخر | * * | فضائح السيسي بيه | فضائح الفساد الإداري في القطاع العام |

| 357 | نوفمبر 2022 | أدب ساخر | * | كلام يودي في داهية | كلام ساخر ظن مؤلفه أنه خطر |

| 358 | نوفمبر 2022 | السياسة | * * * * | طرائف دبلوماسية | مواقف طريفة في السلك الدبلوماسي |

| 359 | نوفمبر 2022 | أدب ساخر | * | التاريخ العريق للحمير | الواقع من خلال لوحات ساخرة |

| 360 | نوفمبر 2022 | المكتبات | * * * | كتاب عن كتب | كتاب يتحدث عن كتب سياسية |

| 361 | نوفمبر 2022 | الأدب | * * * * * | صديقي لا تأكل نفسك | الإنسان في العمق .. بقلم كاتب حكيم |

| 362 | نوفمبر 2022 | الأدب | * * * | صديقي ما أعظمك | كم أنت عظيم .. برأي كاتب حكيم |

| 363 | نوفمبر 2022 | الأدب | * * * | اندهش يا صديقى | حزنك وفرحك .. بيد كاتب حكيم |

| 364 | نوفمبر 2022 | الأدب | * * * * * | أهلاً .. مع السلامة | أهلاً بكل قادم ووداعاً لكل مغادر |

| 365 | نوفمبر 2022 | متفرقات | * | خوارق مصرية حيرت العلماء | متفرقات عن غرائب وشيء من دجل |

| 366 | نوفمبر 2022 | متفرقات | * | الحب والسياسة في السينما الأمريكية | تزاوج العاطفة والسيطرة في سينما هوليوود |

| 367 | نوفمبر 2022 | الفكر والحياة | * | الروح والجسد | وكأنه كلام عن الروح والجسد |

| 368 | نوفمبر 2022 | إسلاميات | * * * * | الوجود والعدم | مبحث فلسفي قصير في خلق الإنسان |

| 369 | نوفمبر 2022 | أدب الرحلات | * * * * * | مغامرة في الصحراء | صحراء ساحرة تستحق المغامرة |

| 370 | نوفمبر 2022 | أدب الرحلات | * * * * * | حكايات مسافر | مسافر يفكّر لا يتجوّل وحسب |

| 371 | نوفمبر 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | كانت لنا أوطان | عن النفس والشرف والأرض والوطن |

| 372 | نوفمبر 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | لن أبيع العمر | شعر يكتب كلمات عذبة وأخرى قاسية |

| 373 | نوفمبر 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | آخر ليالي الحلم | هنا حال لقلب حزين وحال لوطن مغدور |

| 374 | نوفمبر 2022 | شعر ونصوص أدبية | * * | وللأشواق عودة | قصائد في الحب ولوعته وفي الوطن وغربته |

| 375 | نوفمبر 2022 | قصص وسير ذاتية | * | تاكيكارديا | قصص متفرقة من سيرة طبيب |

| 376 | نوفمبر 2022 | القصة والرواية | * | جاهلية | المرأة عندما تدفع ثمن عنصرية قومها |

| 377 | نوفمبر 2022 | القصة والرواية | * * * | ليتني امرأة | المفقود من حقوق المرأة في المجتمع الذكوري |

| 378 | نوفمبر 2022 | أدب السجون | * | الفناء الملعون | راهب صربي رهين سجن تركي |

| 379 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | * | من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ | التغير سنة الحياة وعلى الإنسان مواكبتها |

| 380 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | – | أنا الذي حركت قطعة الجبن الخاصة بك | ثرثرة تنموي بشري لا أكثر |

| 381 | ديسمبر 2022 | قصص وسير ذاتية | * * * * * | دموع الملح | قصة طبيب (إنسان) في المقام الأول |

| 382 | ديسمبر 2022 | جندرية وجنسانية | * * * * * | ذكر شرقي منقرض | إخصاء الذكورة الشرقية بمشرط طبيب نفسي |

| 383 | ديسمبر 2022 | القصة والرواية | * * * | حلم رجل مضحك | حلم يفسّر الواقع فلسفياً |

| 384 | ديسمبر 2022 | القصة والرواية | * * * * * | دم لفطير صهيون | اليهود بين العقيدة المحرّفة والحقد المتأصل |

| 385 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | * * | غسيل الدماغ | الوعي في مواجهة الدعايات المضللة |

| 386 | ديسمبر 2022 | الصحة العامة | * * | كتاب الدقوس | نصائح خبير في غذاء وصحة الجسد |

| 387 | ديسمبر 2022 | أدب المرأة | * * * * * | المرأة والغربة | المرأة كإنسان في عالم لا إنساني |

| 388 | ديسمبر 2022 | التصوف | * * | رباعيات مولانا جلال الدين الرومي | ترجمة فرنسية عاشقة للمتصوف الرومي |

| 389 | ديسمبر 2022 | سيرة ذاتية | * | كاليجولا | سيرة طاغية روماني من خلال مسرحية |

| 390 | ديسمبر 2022 | جندرية وجنسانية | * | لماذا الجنس للمتعة: تطور النشاط الجنسي البشري | السلوك الجنسي البشري مقابل الحيواني ونظرية التطور |

| 391 | ديسمبر 2022 | المكتبات | * * | بضع جمل قصيرة عن الكتابة | (ما قل ودل) كمنهج في الكتابة الإبداعية |

| 392 | ديسمبر 2022 | القصة والرواية | – | مذكرات طبيب نفسي | بالأحرى .. اضطرابات مريض نفسي |

| 393 | ديسمبر 2022 | القصة والرواية | – | التحول | عبث روائي يحوّل إنسان إلى حشرة ثم يقتله |

| 394 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | * | حكمة لزماننا | اقتباسات عن مشاهير الحياة .. إيجابية |

| 395 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | * | إلى صديقي العزيز | اقتباسات عن الصديق وعن الصداقة |

| 396 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | * | الصديق | اقتباسات عن الصديق المخلص |

| 397 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | * | الابتسامة | ابتسم .. تبتسم لك الحياة |

| 398 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | * | الحب | الحب! بدونه لا حياة |

| 399 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | * | أسمى آيات العرفان | لكل جمال في الحياة ولكل جميل .. شكراً |

| 400 | ديسمبر 2022 | تنمية الذات | * | عش يومك | والحياة تستحق العيش .. مهما كان |

| 401 | يناير 2023 | الصحة العامة | * * * * * | الطب السردي والعلاج السردي بالعربية | عندما يتحدث الطب بلغة الأدب |

| 402 | يناير 2023 | متفرقات | * | سحر النوم | عملية النوم الحيوية وما خفي من أسرارها |

| 403 | فبراير 2023 | تنمية الذات | * * * | الذكاء العاطفي: أنت بالفعل تمتلك قوة خارقة | الذكاء العاطفي يتفوق على الذكاء العقلي |

| 404 | مارس 2023 | المنطق والفلسفة | – | الرسائل الفلسفية | حكمة فيلسوف تنويري .. على ما يبدو |

| 405 | مارس 2023 | جندرية وجنسانية | * | من أجلك أنت: تصويب الطاقة الجنسية للمرأة | كلام مفرط في جسد المرأة |

| 406 | مارس 2023 | أدب السجون | * | قافلة الإعدام: مذكرات سجين في طهران | مذكرات رتيبة لسجين إيراني شيوعي ناهض الحكم الإسلامي |

| 407 | مارس 2023 | سيرة ذاتية | * * * * * | في متجر السحر: رحلة طبيب جراح لفهم ألغاز الدماغ وأسرار القلب | سيرة عالية التركيز في الإنسانية إلى حد اللامعقول |

| 408 | أبريل 2023 | القصة والرواية | * | الدكتور جيكل والسيد هايد | النفس البشرية وبذرتي الخير والشر |

| 409 | سبتمبر 2023 | علم النفس | * * * | الاحتراق الذهني لدى المرأة: صعوبات التوافق بين العمل والأسرة | العمل عندما يحترق عطائه لأسباب نفسية |

| 410 | اكتوبر 2023 | أدب الرحلات | * * * * * | مسافر الكنبة في إيران | إيران .. السحر يكمن في التناقضات |

| 411 | اكتوبر 2023 | علم الطاقة والروحانيات | * * * * * | كتاب الأرواح | عالم الروح العجائبي .. كغيب وكعلم |

| 412 | اكتوبر 2023 | سيرة ذاتية | * * * * * | نهر في الظلام: هروب رجل من كوريا الشمالية | الشقاء الأبدي مجتمع في سيرة حياة واحدة |

| 413 | اكتوبر 2023 | القصة والرواية | * * * | عائد إلى حيفا | الوطن كقضية حب |

| 414 | اكتوبر 2023 | التاريخ | * | تاريخ اليهود في بلاد العرب: في الجاهلية وصدر الاسلام | أحوال العرب واليهود معاً قبل الإسلام |

| 415 | اكتوبر 2023 | متفرقات | * * * | عن التعب | فلسفة التعب |

| 416 | اكتوبر 2023 | متفرقات | – | عن يوم ناجح | محاولة للحديث عن يوم ناجح .. كما يبدو |

| 417 | اكتوبر 2023 | متفرقات | – | عن الموسيقى | محاولة للحديث عن الموسيقى .. كما يبدو |

| 418 | اكتوبر 2023 | متفرقات | * | عن الخلاء والسكون | خواطر تدفقت في الكنيف |

| 419 | اكتوبر 2023 | متفرقات | – | عن عاشق الفطر | محاولة للحديث عن عاشق للفطر .. كما يبدو |

| 420 | اكتوبر 2023 | الفكر والحياة | * * * | الأوثان | أوثان الحياة المادية |

| 421 | اكتوبر 2023 | شعر ونصوص أدبية | * * * | كرم على درب | شذرات من الحياة |

| 422 | نوفمبر 2023 | أدب المرأة | * * * * | رسائل مي: صفحات وعبرات من أدب مي الخالد | أديبة متفرّدة وهي في حاضر غربتها |

| 423 | نوفمبر 2023 | المكتبات | * * * * | كيف غيرت القراءة حياتي | رحلة عبر عالم الكتب الساحر |

| 424 | نوفمبر 2023 | جندرية وجنسانية | * * * | لغز الأنوثة وعقدة الجنس | المرأة .. كـ (تابو) في المجتمع الشرقي |

| 425 | نوفمبر 2023 | أدب السجون | * | ميشيل فوكو وقضايا السجون | السجن كمنظومة عقابية لا تحقق غاياتها |

| 426 | نوفمبر 2023 | جندرية وجنسانية | * * | الرجل والمرأة: أسرار لم تنشر بعد | يختلف الجنسان لكنهما يكمّلان بعضهما |

| 427 | نوفمبر 2023 | الأدب | * | الحنين إلى الممكن | حنين مختلف عند شاعر برتغالي |

| 428 | نوفمبر 2023 | شعر ونصوص أدبية | * * * * | ومضات | شذور منثورة في الحياة .. هنا وهناك |

| 429 | نوفمبر 2023 | شعر ونصوص أدبية | * | برقيات عاجلة إلى وطني | كلمات حب ووجع في حق الوطن |

| 430 | نوفمبر 2023 | شعر ونصوص أدبية | * | حوار الورد والبنادق | قول رقيق وآخر غاضب |

| 431 | نوفمبر 2023 | شعر ونصوص أدبية | * | خذني إلى حدود الشمس | شاعرة عربية ثائرة على الشرق ورجله |

| 432 | نوفمبر 2023 | شعر ونصوص أدبية | * | أنت وأنا والليل | شاعرة ترثي زوجها وذكرياتهما معاً |

| 433 | نوفمبر 2023 | شعر ونصوص أدبية | * | رسائل من الزمن الجميل | رسائل عطرة عن ذكريات شاعرة مع زوجها الراحل |

| 434 | نوفمبر 2023 | علم الطاقة والروحانيات | * | ما هو الزن؟ | فلسفة الزن يشرحها خبير غربي |

| 435 | نوفمبر 2023 | علم الطاقة والروحانيات | * | ما هو التاو؟ | كلام موجز في فلسفة التاو .. أو الطريق |

| 436 | نوفمبر 2023 | تنمية الذات | * | كيفما فكرت فكر العكس | محاولة تحفيز نحو الإبداع .. على ما يبدو |

| 437 | نوفمبر 2023 | شعر ونصوص أدبية | * | كافيين الأفكار | خواطر في النفس وفي الناس وفي الحياة |

| 438 | نوفمبر 2023 | علم النفس | * * * | خضوع امرأة | مقالات في دهاليز النفس الإنسانية |

| 439 | نوفمبر 2023 | أدب المرأة | * * | زيرة رجال | امرأة شرقية متمردة في حوار ذاتي |

| 440 | نوفمبر 2023 | علم النفس | – | ليوناردو دافنشي: تحليل نفسي للسلوك الجنسي الشاذ | دافنشي تحت مجهر فرويد |

| 441 | نوفمبر 2023 | شعر ونصوص أدبية | * * | همس الجفون | شعر صوفي تأملي في النفس والحياة |

| 442 | ديسمبر 2023 | السياسة | * * | فن الحرب | مرجع عريق في فنون الحرب |

| 443 | ديسمبر 2023 | المكتبات | * * * * | مكتباتهم | المكتبة كسؤال وجودي تجيب عنه الفلسفة |

| 444 | ديسمبر 2023 | الأدب | * * * | بورخس وأنا | الأدب الإسباني بقلم مثقف عربي |

| 445 | ديسمبر 2023 | الصحة العامة | * | المصور التشخيصي لأمراض الأذن والأنف والحنجرة | أمراض وتشخيصها بالصور الملونة |

| 446 | ديسمبر 2023 | الصحة العامة | * | أطلس ملون في الأمراض الجلدية | أمراض جلدية في أطلس ملون |

| 447 | ديسمبر 2023 | الصحة العامة | * * | مبادئ بسيطة لتكون لائقاً بدنياً | نصائح للحفاظ على لياقة البدن |

| 448 | ديسمبر 2023 | الأدب | * * * * | حاء | حرف الحاء بين حب وحياة وحقيقة وحرية |

| 449 | ديسمبر 2023 | علم النفس | * * * | التحرش النفسي في الوسط المهني | ومن المرض النفسي .. ما له سبب مهني |

| 450 | ديسمبر 2023 | القصة والرواية | * * * * * | عفة القلب: مريم العذراء | مريم والمسيح في تجليات صوفية |

| 451 | يناير 2024 | التصوف | * * * * | وجه الله: ثلاثة سبل إلى الحق | طُرق إلى وجه الله .. صوفية |

| 452 | يناير 2024 | التاريخ | * | تاريخ القدس القديم | الآثار تتحدث عن القدس |

| 453 | يناير 2024 | المكتبات | * * * * | تاريخ القراءة | وإن للقراءة تاريخ عريق |

| 454 | يناير 2024 | علم النفس | * * * | في علم نفس الاعتقاد: الهراطقة | الحقيقة بين العلم والوهم |

| 455 | يناير 2024 | العلم | * * * | الثقوب السوداء والأكوان الناشئة | الكون الفسيح في عقل فيزيائي فذ |

| 456 | يناير 2024 | علم الطاقة والروحانيات | * * | الإنسان وقواه الخفية | قدرات الإنسان اللامحدودة في الكون الفسيح |

| 457 | يناير 2024 | جندرية وجنسانية | – | أرشيف السريالية: حوارات حول المسألة الجنسية | حوار إباحي لا سريالي |

| 458 | يناير 2024 | الأدب | * * * | منارات: قصص انسانية صارت لهم تاريخا ولنا دروسا | مسارات .. شيّدت نحو الحق منارات |

| 459 | يناير 2024 | السياسة | * * * * | تلمود العم سام: الأساطير العبرية التي تأسست عليها أميركا | أرض كنعان الملهمة لأرض كنعان الجديدة |

| 460 | يناير 2024 | أدب الرحلات | – | المرأة التي تجلب المطر | رحلة أوروبية إلى مدينة يابانية |

| 461 | يناير 2024 | الفكر والحياة | * | رقصة الحياة: الزمن الثقافي والزمن المعيش | الزمن كعنصر أساسي في تشكيل الثقافة |

| 462 | يناير 2024 | علم الطاقة والروحانيات | * * * | Inner Engineering: A Yogi’s Guide to Joy | هندسة الذات روحياً |

| 463 | فبراير 2024 | السياسة | * * | إسرائيل النازية ولغة المحرقة | النازية الإسرائيلية ومحرقة أرض الميعاد |

| 464 | فبراير 2024 | الأدب | * * * | اهتزازات الروح: عشرة بحوث في أدب العرب وفكرهم | اللغة العربية .. سحر لا يبطل أثره |

| 465 | فبراير 2024 | المنطق والفلسفة | * * | فيلسوف القلب: الحياة القلقة لسورين كيركغارد | قلب فيلسوف بين الإنسان والوجود |

| 466 | فبراير 2024 | العلم | * * * | سحر الواقع: كيف تعرف حقيقة الواقع؟ | العلم يصف الواقع بالشاعري |

| 467 | فبراير 2024 | المنطق والفلسفة | * * * * * | المعجزة السبينوزية: فلسفة لإنارة حياتنا | فيلسوف يدين بحب الله |

| 468 | فبراير 2024 | العلم | * * * * * | لماذا ننام؟ اكتشف طاقة النوم والأحلام | النوم ومفعوله السحري في صحة الإنسان |

| 469 | فبراير 2024 | السياسة | * * * * * | هذه روايتنا: لماذا طوفان الأقصى؟ | طوفان الأقصى يرويه الحماس الفلسطيني |

| 470 | فبراير 2024 | علم الطاقة والروحانيات | * * * * * | Proof of Heaven | رحلة روحية خارج المكان والزمان |

| 471 | مارس 2024 | المنطق والفلسفة | – | هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ | التابع .. هل يتكلم أم لا؟ |

| 472 | مارس 2024 | الأديان | * * * | الرجل ذو السروال الأحمر: حوار عقلاني من الإلحاد واللادينية إلى الإسلام | دعوة عقلانية للتحول من الإلحاد إلى الإيمان |

| 473 | مارس 2024 | علم النفس | * * * * | ربما عليك أن تكلم أحداً: معالج نفسي وحياتنا كما يكشفها | الداء والدواء عند معالجة نفسية |

| 474 | مارس 2024 | علم الاجتماع | * * * * * | قلق السعي إلى المكانة: الشعور بالرضا أو المهانة | سعار المكانة في عالم المادة |

| 475 | مارس 2024 | الأدب | * * | اغتصاب كان و أخواتها | نقد أدبي يسري في سيرة أديب |

| 476 | مارس 2024 | علم النفس | * * | كيف يبرر التعذيب؟ | التعذيب المسوّغ أخلاقياً والمبرر سياسياً |

| 477 | مارس 2024 | المكتبات | – | أن تكتب كما لو كنت ميتاً | الكتابة أثناء الاحتضار .. على ما يبدو |

| 478 | مارس 2024 | القصة والرواية | – | ظل النملة: أنطولوجيا القصة القصيرة جداً في إسبانيا | مغزى الحياة في قصص إسبانية قصيرة جداً |

| 479 | مارس 2024 | القصة والرواية | – | الفراشة والمرآة: أنطولوجيا القصة القصيرة جداً في البرتغال | مغزى الحياة في قصص برتغالية قصيرة جداً |

| 480 | مارس 2024 | العلم | * * * * * | الحياة المريبة للجثث البشرية | الموتى في خدمة الأحياء |

| 481 | ابريل 2024 | أدب السجون | * * * * * | ذاكرة يد: حكاية من تابوت الأمن | أسطورة من أساطير التعذيب في السجون العربية |

| 482 | ابريل 2024 | السياسة | * * * | الأمن الوطني | ومن جديد: “حلل يا دويري” |

| 483 | ابريل 2024 | الفكر والحياة | * * * * | لماذا الحرب؟ | الحرب ومستقبل البشرية |

| 484 | ابريل 2024 | المكتبات | * * * | مهنة القراءة | إعلامي عاشق للكتب وحسب |

| 485 | ابريل 2024 | أدب المرأة | * * * | جسد العاهرة: دراسة في نصوص العورة المباحة | الجسد الأنثوي المسكوك بدمغة ذكورية |

| 486 | ابريل 2024 | الأديان | * * | الصحوة: دليل في الروحانية بلا دين | روحانية ملحدة .. هل يُعقل؟ |

| 487 | ابريل 2024 | العلم | * * * * | عن هذا الكون الفسيح | مقاربة في الصراع الأزلي بين العلم والدين |

| 488 | ابريل 2024 | سيرة ذاتية | – | بين العالم وبيني | حديث في العنصرية بين صحفي وابنه |

| 489 | ابريل 2024 | الفكر والحياة | * | العقل ضد السلطة | العقل كل ما نملك .. حسب مفكّر أمريكي |

| 490 | ابريل 2024 | العلم | * * | نظام الزمن | الزمن بين الفيزياء والتصوف |

| 491 | ابريل 2024 | المنطق والفلسفة | * | عالم الصمت | صمت خرج عن صمته وتحدث طويلاً |

| 492 | ابريل 2024 | إسلاميات | * * * | الحداثة والقرآن | بحث جريء حول ثوابت الدين الخاتم |

| 493 | ابريل 2024 | سيرة ذاتية | * * * | النسيان | ذكرى تستعصي على النسيان |

| 494 | مايو 2024 | إسلاميات | * * * | رسائل من القرآن | القرآن الكريم .. كتاب فيه ذكركم |

| 495 | مايو 2024 | السياسة | * * * | العقلية الصهيونية ولاهوت الإبادة | دراسة حصيفة عن القضية والكيان أعدت في السجن |

| 496 | مايو 2024 | علم النفس | – | روعة .. المرأة السيكوباتية | حديث عن امرأة سيكوباتية .. على ما يبدو |

| 497 | مايو 2024 | علم الطاقة والروحانيات | * * * * | موطن الروح | تطور الروح الإنسانية نحو الوعي |

| 498 | مايو 2024 | المكتبات | * * * | في جو من الندم الفكري | ناقد عربي يكتب بالفرنسية |

| 499 | مايو 2024 | علم الاجتماع | * * * | الغباء البشري | عالم يحكمه الأغبياء .. ولا غرابة! |

| 500 | مايو 2024 | المكتبات | * * | صنعة الكتابة | الكتابة كصنعة لدى روائي أمريكي |

| 501 | مايو 2024 | السياسة | * * * | نحو تجديد الفكر القومي العربي | القومية العربية .. من جديد |

| 502 | مايو 2024 | أدب السجون | * * * * | الخزنة: الحب والحرية | يبقى الحر حر وهو أسير |

| 503 | مايو 2024 | السياسة | * * * | مقالات في السياسة | مقالات سياسية ضد الساسة |

| 504 | مايو 2024 | متفرقات | * | كتبت لك بالمقلوب | كتاب لطيف لتمكين الفتيات |

| 505 | مايو 2024 | شعر ونصوص أدبية | * * * * * | أخاديد | كلمات من حرير القلب .. رغم أخاديده |

| 506 | يونيو 2024 | أدب السجون | – | قناع بلون السماء | سيرة أسير .. على ما يبدو |

| 507 | يونيو 2024 | أدب المرأة | * * * * * | بين الجزر والمد | مي .. الأديبة الغائبة الحاضرة |

| 508 | يونيو 2024 | المنطق والفلسفة | * * | لماذا نقرأ الفلاسفة العرب؟ | فلاسفة العرب مقابل فلاسفة الغرب |

| 509 | يونيو 2024 | المكتبات | * * | سبعة أصناف من الأشخاص تجدهم في المكتبات | مرتاد المكتبات .. قد يجد نفسه هنا! |

| 510 | يونيو 2024 | شعر ونصوص أدبية | * * | الحياة مهنة تافهة | نصوص في الحياة .. تشاؤمية |

| 511 | يونيو 2024 | أدب المرأة | * * | كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها | عذاب الأمومة في عذوبتها |

| 512 | يونيو 2024 | أدب المرأة | * * * | نسوية للجميع: السياسات العاطفية | النسوية .. أسمى صور الإنسانية |

| 513 | يونيو 2024 | شعر ونصوص أدبية | * | رجل واحد لا يكفي | ديوان شعري في لوعة الحب |

| 514 | يونيو 2024 | المنطق والفلسفة | – | في اليقين | اللغة والتفكير عند فيلسوف |

| 515 | يونيو 2024 | علم النفس | * * * * | خازوقولوجي: علم دراسة الخازوق | صراع الحياة اللانهائي ومواجهته |

| 516 | يونيو 2024 | الأديان | * * * * | الدامابادا: سبيل البوذا | تعاليم مقدسة تسمو بالإنسان |

| 517 | يونيو 2024 | شعر ونصوص أدبية | * * | الحب كلب من الجحيم | نصف كأس الحياة الفارغ |

| 518 | يونيو 2024 | المنطق والفلسفة | * * | اعترافات ولعنات | حياة عدمية بين اعترافات فيلسوف ولعناته |

| 519 | يونيو 2024 | شعر ونصوص أدبية | – | الحب حسب التقويم البغدادي | كلمات عويصة في الحب .. تتبع تقويم بغداد |

| 520 | يونيو 2024 | شعر ونصوص أدبية | – | الحب حسب التقويم السومري | كلمات عويصة في الحب .. تتبع تقويم سومر |

| 521 | يوليو 2024 | سيرة ذاتية | * * * * | محمد كريشان يروي: وإليكم التفاصيل | ولدى كريشان تفاصيل لم تُبث |

| 522 | يوليو 2024 | أدب السجون | – | إعجام | شطحات سجين على ما يبدو |

| 523 | يوليو 2024 | جندرية وجنسانية | – | حديقتي السرية: تخيلات النساء الجنسية | حديقة عربدة |

| 524 | يوليو 2024 | جندرية وجنسانية | – | أزهار محرمة | أزهار محرمة لأنها سامة |

| 525 | يوليو 2024 | علم النفس | * * * | علم رواية القصص | الحياة كمسرح كبير والناس أبطالها |

| 526 | يوليو 2024 | السياسة | * * * | من يهودية الدولة حتى شارون | الديمقراطية الإسرائيلية تحت مجهر باحث فلسطيني |

| 527 | يوليو 2024 | الثقافة والحضارة | * * * | العنصرية في الخليج: إشكالية السواد | السواد المغضوب عليه والمسكوت عنه خليجياً |

| 528 | يوليو 2024 | التصوف | * * * | العشق الإلهي: تعاليم من التقليد الصوفي | طريق العشق الإلهي .. مسلك العارفين |

| 529 | يوليو 2024 | سيرة ذاتية | * * * | أعمدة الحكمة السبعة | حياة لورنس العرب في شبه جزيرة العرب |

| 530 | يوليو 2024 | الصحة العامة | * * * | ER Nurses: True stories from the frontline | الوجه الآخر لمنقذي الأرواح |

| 531 | أغسطس 2024 | السياسة | * * * | بيت لحم والمسيح في كاريكاتير ناجي العلي | عندما هتف المسيح: “أحد أحد” |

| 532 | أغسطس 2024 | السياسة | * * * * * | قضية فلسطين: أسئلة الحقيقة والعدالة | العدالة لفلسطين |

| 533 | أغسطس 2024 | السياسة | * * * * * | الطوفان: الحرب على فلسطين في غزة | طوفان الأقصى .. لعلّه كطوفان نوح |

| 534 | أغسطس 2024 | الثقافة والحضارة | * * * | ميثوس: الأساطير اليونانية تحكى من جديد | تفسير الواقع بلا واقعية |

| 535 | أغسطس 2024 | علم الطاقة والروحانيات | * * * | حديث السكون | وفي السكون حياة |

| 536 | أغسطس 2024 | الاستشراق | * * * | أسلافنا العرب: ما تدين به اللغة الفرنسية لهم | تكاد الفرنسية أن تكون عريية |

| 537 | أغسطس 2024 | العلم | – | البحث عن قطة شرودنجر | شرودنجر .. فليعثر لنا على قطته! |

| 538 | أغسطس 2024 | العلم | * * | العقل والمادة | عالم يفسر المادة فلسفياً |

| 539 | أغسطس 2024 | أدب السجون | * * * | أمير الظل | فلسطيني قاوم برصاص بندقيته ثم برصاص قلمه |

| 540 | أغسطس 2024 | إسلاميات | * * * | السلام عليكم: خطاب إلى المسلمين | موت التاريخ الهجري |

| 541 | أغسطس 2024 | الصحة العامة | – | الدماغ والألم | الألم كأهم الحواس |

| 542 | أغسطس 2024 | علم الطاقة والروحانيات | * * * * | Life Before Life | وقبل الحياة وبعدها .. ثمة حياة! |

| 543 | سبتمبر 2024 | الاستشراق | * * * | السرقة من المسلمين (الساراسن) | العمارة الإسلامية تؤصل العمارة المسيحية |

| 544 | سبتمبر 2024 | الثقافة والحضارة | * * * | خطاب العنف وعنف الخطاب: قراءة ثقافية في الامثال العربية القديمة | العنف الممنهج خطابياً ضد الرجل مرة وضد المرأة ألف مرة |

| 545 | سبتمبر 2024 | الصحة العامة | * * | اشف جسدك | الجسد مطية الروح |

| 546 | سبتمبر 2024 | علم النفس | * * * | مجتمع الاحتراق النفسي | الإيجابية لا السلبية كمسبب للاحتراق النفسي |

| 547 | سبتمبر 2024 | العلم | * * | كون عقلك: التفكير بفعالية من خلال حل لغز البزل الإبداعي | دور الألغاز في عملية تكوين العقل |

| 548 | سبتمبر 2024 | سيرة ذاتية | * * * | الاعتذار | سيرة ذاتية قاتلة .. وهي مقتولة |

| 549 | سبتمبر 2024 | المكتبات | * * * | يوميات القراءة : تأملات قارئ شغوف | القراءة شغف لا ينتهي |

| 550 | سبتمبر 2024 | المكتبات | * * * * * | أنا والكتب | مؤلف موسوعي في كتاب عن كتب |

| 551 | اكتوبر 2024 | علم النفس | * * * * * | الحب هو الحقيقة الوحيدة | حب أزلي يكشفه علم الباراسيكولوجي |

| 552 | اكتوبر 2024 | شعر ونصوص أدبية | * * | إيروتيكا الشعر الصيني | شعر صيني مترع بالشبق |

| 553 | اكتوبر 2024 | الأديان | * * | التدرب على السبيل: نحو حياة ذات معنى | تعاليم بوذية على طريق الاستنارة |

| 554 | اكتوبر 2024 | سيرة ذاتية | * * * | المختطفات: شهادات من فتيات بوكو حرام | سفك الدم باسم الدين |

| 555 | اكتوبر 2024 | السياسة | * * | تأملات في شقاء العرب | ثم يطبّع العرب مع الشقاء الأزلي |

| 556 | اكتوبر 2024 | الاستشراق | * | أحوال وقضايا المرأة المسلمة في دراسات المستشرقين | محاولة لرد آراء المستشرقين |

| 557 | اكتوبر 2024 | إسلاميات | * | كيمياء الصلاة (1) : المهمة غير المستحيلة | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة |

| 558 | اكتوبر 2024 | إسلاميات | * | كيمياء الصلاة (2) : ملكوت الواقع | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة |

| 559 | اكتوبر 2024 | إسلاميات | – | كيمياء الصلاة (3) : عالم جديد ممكن | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة |

| 560 | اكتوبر 2024 | إسلاميات | – | كيمياء الصلاة (4) : فيزياء المعاني | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة |

| 561 | اكتوبر 2024 | إسلاميات | – | كيمياء الصلاة (5) : سدرة المنتهى | حي على الصلاة .. بترنيمة عميقة |

| 562 | اكتوبر 2024 | الأدب | * * * * * | هكذا أكتب | إعلامي يكتب عن اللغة والتعليم والإعلام |

| 563 | اكتوبر 2024 | الأدب | * * * * * | هكذا أفكر | إعلامي يفكر في الأدب والمستقبل والناس .. وفي نفسه |

| 564 | اكتوبر 2024 | الصحة العامة | * * * | ذلك المريض: عن مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد | المريض كإنسان .. والطبيب المعالج كذلك |

| 565 | اكتوبر 2024 | القصة والرواية | * * * * * | الشوك والقرنفل | ربح البيع يا أبا إبراهيم |

| 566 | نوفمبر 2024 | السياسة | * * * * | لا سلام لفلسطين: الحرب الطويلة ضد غزة | حرب طويلة موعودة بالنصر |

| 567 | نوفمبر 2024 | المكتبات | * * | أهل الكتابة والقراءة | الكتاب الأول والرواية الأولى |

| 568 | نوفمبر 2024 | سيرة ذاتية | * * * | عزيزي العالم: فتاة سورية تروي الحرب وتُطالب بالسلام | طفلة تخاطب العالم ويستجيب |

| 569 | نوفمبر 2024 | المكتبات | * * * | داخل المكتبة .. خارج العالم | نصوص تقابلها نصوص |

| 570 | نوفمبر 2024 | المكتبات | * | من كتبي: اعترافات قارئة عادية | سيرة كاتبة ذاتية مترعة بالكتب |

| 571 | نوفمبر 2024 | علم النفس | * * | الاكتئاب: أسبابه وطرق علاجه | كلام علمي وجيز في الاكتئاب |

| 572 | نوفمبر 2024 | علم النفس | * * | العشق | نصوص عذبة بقلم طبيب نفسي |

| 573 | نوفمبر 2024 | علم النفس | * * | مائة نصيحة لحياة سعيدة | كلمات تحفيزية بقلم طبيب نفسي |

| 574 | نوفمبر 2024 | أدب ساخر | * | ملوك الهرجلة | نقد الواقع بسخرية |

| 575 | نوفمبر 2024 | الأديان | – | الفرسان الأربعة: حوار المائدة المستديرة | النبوغ العلمي على حساب التردي الإنساني |

| 576 | نوفمبر 2024 | علم النفس | * | لهذا السبب أقفز: المتوحد الذي حوّل الصمت إلى صوت | متوّحد يشرح التوحد بذكاء |

| 577 | نوفمبر 2024 | العلم | * * * * * | سبع دروس ونصف حول الدماغ | عجائب الدماغ البشري التي لا تنتهي |

| 578 | نوفمبر 2024 | الأدب | * * * * * | زاد المعاد | حكمة أديب كحكمة الأنبياء |

| 579 | نوفمبر 2024 | جندرية وجنسانية | * | يعني إيه راجل؟ | حواديت آدم وحواء |

| 580 | نوفمبر 2024 | الصحة العامة | * * * * * | مذكرات طبيبة | مذكرات امرأة متفرّدة في الإباء |

| 581 | ديسمبر 2024 | المكتبات | * * | النوم إلى جوار الكتب | قراءة نقدية لكتب ولما بين سطورها |

| 582 | ديسمبر 2024 | علم النفس | * | سقوط رجل | متفرقات في دواخل النفس البشرية |

| 583 | ديسمبر 2024 | الاستشراق | * * * * | من أنت؟ من أنا؟ من هو؟ | المريض النفسي تحت مجهر الطبيب النفسي |

| 584 | ديسمبر 2024 | سيرة ذاتية | * * * * | وقائع من حياة فتاة مستعبدة | تردي النفس البشرية في استعباد البشرية |

| 585 | ديسمبر 2024 | علم النفس | * * | الغيرة والخيانة | المرأة الغيورة والمرأة الخائنة |

| 586 | ديسمبر 2024 | المكتبات | * * * * * | حياة الكتب السرية | ما خلف كواليس الأدب العالمي وعالم مبدعيه |

| 587 | ديسمبر 2024 | المكتبات | * | في مديح القارئ السيء | ليس قارئاً سيئاً على ما يبدو |

| 588 | ديسمبر 2024 | أدب المرأة | * * * * * | نساء رفضن عبادة الرجل | الكافرات بألوهية الرجل .. ما أعظمهن |

| 589 | ديسمبر 2024 | أدب المرأة | * * * | الندم على الأمومة | ليست الأمومة غريزة دائماً |

| 590 | ديسمبر 2024 | شعر ونصوص أدبية | * * | عمر أبو ريشة: قيثارة الخلود | شاعر القصيدة لا شاعر البيت |

| 591 | ديسمبر 2024 | الفكر والحياة | * * * * * | معركة الحياة: رحلة البحث عن الذات | النفس والحياة في كلمات الأدباء |

| 592 | ديسمبر 2024 | سيرة ذاتية | * * * * * | اعترافات تولستوي | صراع الإيمان بالله بين عقل فيلسوف وقلبه |

| 593 | ديسمبر 2024 | سيرة ذاتية | * * | موت عذب جداً | عذوبة الموت عند فيلسوفة |

| 594 | ديسمبر 2024 | شعر ونصوص أدبية | * * * | القرية التي كنا فيها | ديوان أنيق لفصيح العرب |

| 595 | ديسمبر 2024 | الصحة العامة | * | وداعاً لآلام المفاصل والظهر | تمارين بسيطة لتوديع الآلام |

| 596 | ديسمبر 2024 | التاريخ | * * | اسمها فلسطين | رحالة إنجليزية توثق فلسطينية فلسطين |

| 597 | ديسمبر 2024 | شعر ونصوص أدبية | * | عودة ليليت | ليليت ضرة إيف .. المتمردة |

| 598 | ديسمبر 2024 | شعر ونصوص أدبية | * | كتاب الجيم | الأنا واللاأنا في ديوان شعر |

| 599 | ديسمبر 2024 | متفرقات | – | On Bullshit | إنه في الهراء … حرفياً |

| 600 | ديسمبر 2024 | المكتبات | * * * | زيارة لمكتبات العالم: أشهر مكتبات بيع الكتب | مكتبات العالم بين دفتي كتاب |

| 601 | يناير 2025 | أدب المرأة | * * * | المبدأ الأنثوي الأبدي: أسرار الطبيعة المقدسة | الأنثى المعبودة عبر التاريخ |

| 602 | يناير 2025 | علم الطاقة والروحانيات | * * * | A Message of Hope from the Angels | في رفقة الملائكة |

| 603 | يناير 2025 | تنمية الذات | * * | The Art of Being ALONE | خلوة النفس والاختلاط بالآخرين |

| 604 | يناير 2025 | الصحة العامة | * * * * * | Lies My Doctor Told Me | الصحة بين الخرافة والحقيقة |

| 605 | يناير 2025 | أدب المرأة | * * * | A Letter to a Young Poet | رأي أديبة في الشعر الحديث |

| 606 | فبراير 2025 | المنطق والفلسفة | * * * * | تهمة اليأس | فساد الحياة ومحاولة إصلاحها .. فلسفياً |

| 607 | فبراير 2025 | المنطق والفلسفة | * * * * | على مرتفعات اليأس | تشاؤم فيلسوف شاب |

| 608 | فبراير 2025 | المنطق والفلسفة | * * * | تاريخ ويوتوبيا | الإنسان الممزق بين التاريخ والمثاليات |

| 609 | فبراير 2025 | المنطق والفلسفة | * * * | المرض طريق الموات: عرض مسيحي نفسي للتنوير والبناء | اليأس كطريق مختصر نحو الموت |

| 610 | فبراير 2025 | القصة والرواية | * * * | My Brother, My Land | الأخ والأرض في قصة من فلسطين |

| 611 | فبراير 2025 | أدب السجون | * * | 1970 عام البطولة | تعذيب بشع في سجون برازيلية |

| 612 | فبراير 2025 | المكتبات | * * * * | جنتلمان المكتبات | إبداعات أديب عاشق للكتب |

| 613 | فبراير 2025 | السياسة | * | أفيون الحمقى: بحث في المسألة المؤامراتية | بحث في نظرية المؤامرة والمؤامراتيين .. على ما يبدو |

| 614 | مارس 2025 | علم الاجتماع | * * * * * | كينونة الإنسان | الحداثة ومستقبل الذات الإنسانية |

| 615 | مارس 2025 | تنمية الذات | – | احرق بعد الكتابة | هرطقات تنموية |

| 616 | مارس 2025 | السياسة | * * | العالم كما أراه | الوجه الآخر لأينشتاين |

| 617 | مارس 2025 | المنطق والفلسفة | * * * * | المختصر | فلسفة رواقية فائضة المثالية |

| 618 | مارس 2025 | سيرة ذاتية | * * * * | أسباب للبقاء حياً | سيرة مكتئب نحو التعافي |

| 619 | مارس 2025 | المنطق والفلسفة | * * * | المياه كلها بلون الغرق | شيء من تشاؤم وبؤس وتجديف |

| 620 | مارس 2025 | أدب السجون | * * * | لست وحدك: ذاكرة حرية تتدفق | الإباء في سيرة أسير فلسطيني |

| 621 | أبريل 2025 | القصة والرواية | * * * | Gaza Writes Back | المقاومة بسلاح الكلمة |

| 622 | أبريل 2025 | سيرة ذاتية | * * * | Three Worlds: Memoir of an Arab-Jew | شهادة مؤرخ يهودي في الحق الفلسطيني ضد الصهيونية |

| 623 | أبريل 2025 | المنطق والفلسفة | * * * | فكر أقل في الموت | فلسفة مختلفة حول مفهوم الحرية |

| 624 | أبريل 2025 | المنطق والفلسفة | * * | أفكار كبيرة لعقول متعطشة | الفلسفة للناشئة بلغة مبسطة |

| 625 | أبريل 2025 | المنطق والفلسفة | * * * * | كيف تكون وجودياً | الإنسان وكيف يجب أن يعيش |

| 626 | أبريل 2025 | المكتبات | * * | مهنة الكتابة: ما تمنيت معرفته في بداياتي | القراءة سمت الكتّاب |

| 627 | أبريل 2025 | المكتبات | * * * * * | مسرات القراءة ومخاض الكتابة | سيرة كتب في سيرة كاتب |

| 628 | أبريل 2025 | تنمية الذات | * * | هدوء: دليل إلى العثور على سكينة النفس من خلال أفكارنا | الهدوء من أجل تفكير جلي ومواجهة مشكلات الحياة |

| 629 | أبريل 2025 | السياسة | * | مونتسكيو: السياسة والتاريخ | السياسة والتاريخ في رأي فيلسوف تنويري |